阿里自動駕駛“翻車”?

這個周末,不少自動駕駛技術人悄悄地在朋友圈或群里發了這樣一張照片。

上周五,一位產業人士就發給我們了這張圖:阿里達摩院此前重推的自動駕駛物流小車“小蠻驢”最近在某大學校園里,直接駛入了一片填埋時間不長的、濕漉漉的水泥地,當場翻車,引發學生們哄笑圍觀。

而這個看起來完全由技術引發的“車禍”,引發了工程師們毫不留情的嘴炮。

有人向虎嗅這樣吐槽:“這小車上裝有國內某頭部公司的32線激光雷達,竟然還能跑出這樣的水平,佩服至極。”

來自學校人士的拍攝

雖然是在相對封閉的某大學校園內,但實際情況遠遠比我們眼睛看到的更為復雜。因此,虎嗅聯系溝通了多位工程師,從多個角度分析一下這個小車的“莽撞行為”:

一位工程師認為,這里面存在算法問題,或者說“小車的算法都做的比較簡單,沒什么技術含量”。通常來說,對于正常的乘用車和商用車,這種地面應該是判定為鏡面反射,按水面處理。

但也有人幫阿里說了句話:“這不能全怪小車,因為這是一個不多見的Corner Case,乘用車也一樣,要做針對性處理。特別是等到水泥八成干后,沒有了反光,很有可能并不會判斷為水。”

此外,也有人把重點放在了學校的工程處理問題上——道路竟然沒有更嚴密的圍欄設施。

“學校為什么不采取有效方式來避免?如果有盲人、小孩怎么辦,晚上一腳踏空怎么辦?”

不過,從小車駛進水泥地的方向來看,在駛入前,在其右前方是有一個紅色路錐(那么,在只識別到紅色路錐時,是否就應該提高小車的識別和警示等級?),前方其實也圍有一條紅色警戒線;

另外,在相對封閉而非公開道路的校園里,絕大部分人是在校學生與老師(也會有家屬,不排除有小孩),識別水泥地輕而易舉,是否需要做極為嚴密的圍護處理,也是一個需要思考的因素。

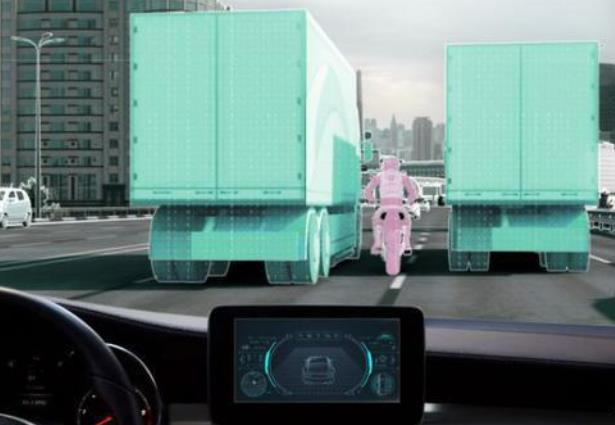

最后,對于自動駕駛本身來說,按理說應該保證有多層冗余,譬如有攝像頭和激光雷達做實時識別,還需要有高精地圖做“打底”——通常都會把所在區域的地圖先提前“繪制”一遍。

換句話說,這三層都發生了錯誤,才會導致小車直接駛入水泥地:

要么攝像頭和普通防撞雷達識別不了(不清楚這個小車有沒有普通雷達);

要么32線激光雷達沒發揮什么作用——有工程師表示,在細長的紅色警戒線飄動時,激光雷達很難“識別”到。事實上這枚激光雷達也并不高端。

要么地圖好幾天沒更新了——畢竟有“雷區”,如果地圖提前做升級修正,可能就會避免這樣的情況。

工程師如果進行遠程控制,可以應對這種情況,但可能性并不大。

當然,我們不能奢求一輛成本低廉的物流小車配置乘用車級別的硬件與算法(攤手)。

校園里學生在阿里菜鳥小車上取快遞

實際上,國內物流小車賽道,是一個有市場,但略顯尷尬的賽道——

首先,這種封閉園區的物流小車,在“人身安全”和“速度”等方面面對的技術難度,跟公開道路的乘用車與商用車絕不是一個量級,它雖然可以被稱為“自動駕駛”,但跟很多樓底大廳到處轉悠的灑掃服務機器人沒有本質區別。

當然,有人說,其技術難度集中在“人機交互”層面,但目前大多服務機器人都基本做到了“遇見人避讓或停在原地”,那么這項技術的門檻便不會如我們想像中難以跨越。

其次,很明顯,對于物流小車生產商來說,商業模式就是“賣車”,業內甚至還流傳過“為了做營收,投資人拼命幫自己所投物流小車公司賣車”的故事。

但這類小車的銷售規模如何擴大(這里并非指量產難度)?其天花板在哪里?

根據阿里小蠻驢在2021年10月的官方消息:“小蠻驢完成了“從0到1”的量產爬坡,銷售350多臺,進入200多所高校和社區”。這個數字是發布1年后的成果。

而一臺10~20萬的小車,需要賣多少臺,才能cover硬件成本、人力成本、技術支持成本和其他雜七雜八的成本?

2018年6月,時任阿里菜鳥ET物流實驗室主任張春暉在現場的話是:“未來三年,阿里菜鳥無人設備將達到十萬臺。” 很明顯,目標似乎遠沒有達到。

說起來,阿里達摩院小蠻驢的背后技術團隊也經歷了頗多動蕩:在2018年前后,阿里的自動駕駛小車研發任務還集中在菜鳥ET實驗室,但后來菜鳥與達摩院自動駕駛實驗室經過架構調整后合并,在2020年發布了小蠻驢,并成立了杭州小蠻驢智能科技(有點像是阿里孵化出的一個研發+設計物流小車的獨立公司)。

不過,關于小蠻驢后續更多必然面對的是銷售問題,而達摩院自動駕駛實驗室科學家兼小蠻驢智能科技總經理王剛,已在2022年1月宣布離職。

2018年,王剛(圖上)還是阿里達摩院自動駕駛實驗室負責人,虎嗅拍攝自杭州

實際上,物流小車的生意,與服務機器人賽道有些相似之處——場景局限性、技術難題,以及在商業模式上的阻力:

極度受限于客戶市場自己的行情(無論是房地產還是酒店零售行業),且難以擴大到想像中的規模。

記得2020年前后,由于受到經濟形勢與賽道天花板的影響,一大批服務機器人進行了裁員,而“裁員”首先裁的便是“研發與技術部門”,保留了銷售團隊。

“只要賣出去東西就行了,技術在這里面的作用幾乎不大了。” 一位產業人士曾在2019年某人工智能消費級公司活動上向虎嗅透露,展區大部分公司都只剩下銷售了。

同理,京東與美團在公開道路上行駛的小車,也許面對的場景會更復雜,但商業模式也沒有跑出來。當然,“給自己用”沒問題,甚至逢年過節做個以“智能化創新”為主題的PR也算是貢獻了品牌價值,但投入與回報是否成正比,只有團隊自己清楚了。

在蘇州曾看到一位碼農在京東的快遞小車上取快遞,這證明小車的確是在做真實運營的。但前提是,那塊區域是新開辟的商業圈,樓與樓之間的道路條件極好,人煙稀少,平時相對冷清。

因此,在阿里巴巴集團于2021年下旬3億美元投資國內某頭部L4級以上自動駕駛公司時,一位相關人士曾向虎嗅透露:“由于阿里本身在自動駕駛方面幾乎沒有積累和布局,所以才選擇投資了一家估值還沒有高到離譜的創業公司。”

然而,2017~2018年,阿里達摩院明明發布過“自動駕駛物流卡車在公開道路行駛”的漂亮Demo。

令人唏噓的是,如果說國內哪家民營公司最早提出了基于自動駕駛單車技術的“車路協同”概念,阿里應該是第一個。【責任編輯/林羽】

來源:虎嗅

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。

創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

熱門文章

精彩評論

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。