品牌們沖進校園,爭奪大學生手里的第一杯咖啡

文章來源:每日人物社

現在的大學生接觸咖啡的時間比過去的人更早。某種程度上,他們也比過去的大學生更需要咖啡。校園對咖啡的渴求似乎成了咖啡品牌們新的流量密碼。越來越多的品牌和創業者沖進校園,想爭奪大學生手里的第一杯咖啡。

文 | 馮穎星 魏曉雯

編輯 | 楚明

大學生有多愛咖啡?

越來越多的咖啡店選擇將門店開進校園里。

27家咖啡店被塞進清華,騎著自行車在清華園里閑逛,平均不到5分鐘,便會遇到一家咖啡店,而10年前,這個數量只有5家。在北大,8家咖啡店散落在燕園的各個角落,最早的咖啡店清晨7點就開始營業。早班的工作人員叮叮咣咣把門打開,已經有學生等候在門口,最好的座位要靠搶。人大的咖啡店以不同的樓群為單位,每幾棟樓底下就有兩三家,每天下午,開在教學樓附近的漫咖啡就成了另一個“自習室”,一眼望去,座無虛席,網速和免費的排插成了這家咖啡店戰勝其他咖啡店的法寶。

如果在社交平臺檢索“大學”“咖啡”,會發現無數的大學生校園咖啡店分享帖,其中夾雜著學生們的驚呼,“我們學校有瑞幸了”“我們學校有Manner了”“我們學校也有咖啡店了”。在一條評論下,有人回復,“我們學校,瑞幸、星巴克開進來了”,引來600多人追評,“太羨慕了!”

福州的在校大學生栗巖記得,第一家開進學校的咖啡品牌是瑞幸。2019年年底,學校餐廳一角,被瑞幸的帷幕圍了起來,叮叮咣咣裝修了半個月,門店就開業了。開業當天,整個同學圈里都炸開了,雖然是線上點單,但門店周圍還是聚著不少同學等著取餐。等到上課的時候,栗巖四下一瞅,“每兩個人的桌面上就有一杯”。

他真正感受到大學生的購買力,是在成為瑞幸校園店的兼職員工之后。上崗第一天,店長上個洗手間的工夫,突然爆單了,“單量多到已經打不出來了,就卡單”。

他一下慌了,門店的原材料厚乳也沒了,等他手忙腳亂去設置厚乳售罄的時候,卡的單一下子吐出來一大串,“14杯都是有厚乳的,不知道怎么辦,就一個一個打電話去解釋,給(顧客)商量換單”,“完全崩潰”。

有人在社交平臺上分享:“在瑞幸打工,一天200單。”很快就有另一個人在評論里糾正:“來校園店,這也就是我們半個鐘的銷量。”

隨后一年多的時間里,他漸漸發覺這份工作對自身的“消耗”,“一天站8個小時,渾身酸痛,還要精神飽滿地問候每一個顧客,是極大的情緒消耗,下了班一句話都不想講”。在此之前,他在麥當勞做小時工,時薪13.2塊。門店開在居民區,不忙的時候,他還能“摸一摸魚”,有時一天下來,會覺得“工資拿得心虛”。但在瑞幸校園店,一個小時23元的薪酬,手洗到蛻皮,“我就覺得,這個錢是我應得的”。

栗巖輾轉打工瑞幸多家門店,愈發感知到學生消費群體與校外人群的不同。他曾在“大廈店”打工,服務996的打工人。這些穿梭在大廈里的白領總會在早會前帶走一杯剛剛做好的美式或者拿鐵,做法也是最簡單的,咖啡加上水,或者再加一點冰和椰漿,一杯咖啡就成了,是栗巖和同事們最喜歡的那種單子。但到了校內店,全天沒有忙閑時,只有忙和更忙。

用于提神的高咖啡含量的飲品也不再是大部分學生顧客的唯一選擇,五花八門的單子都來了。學生們熱衷于嘗試新品,對冷飲的喜愛遠超校外人群。整個夏天,栗巖覺得,“每天都在做瑞納冰”,碰上體育課,“學生集體點,十幾杯十幾杯地出”,冰冷的感覺順著手指傳遞到整個手臂。打冰機也打到幾乎耳鳴,以至于他不時心里犯嘀咕,“我到底是不是在咖啡店打工?”

大學生的“瘋狂”也在倒逼著咖啡店打工人提高工作效率。為迎接隨時都有可能到來的“爆單”,栗巖覺得,自己無時無刻不在拆紙袋、擺物料。他把制作飲品的每一個流程訓練成“肌肉記憶”,“每一杯都在一分半內完成”,但這個速度還不夠快,高峰期時,他甚至50秒就能做出一杯,“咖啡機、制冰機打到冒煙”。

校園對咖啡的渴求似乎成了咖啡品牌們新的流量密碼。在此之前,大學校園是蜜雪冰城、益禾堂、古茗們爭搶的天下。最近的公開數據停留在2020年下半年,這一年,僅瑞幸咖啡的全國校園門店已經開到300多家。在被戲稱為“中國最偏僻大學所在地”之一的蘭州市榆中縣夏官營村,瑞幸也開了過去。

星巴克開進大學校園的,則是與雀巢合作的“星巴克咖啡服務”。這種服務站占地面積更小,已經打入廣州、天津、成都、南京等地的多所高校。在上海大學和華東師范大學,Manner咖啡也來了,大有爭奪新興市場之勢。

▲ 在中午高峰期,校園里的咖啡店甚至需要提前一小時點單。圖 / 受訪者提供

苦讀的剛需

走在大學校園里,當你向這些大學生們拋出一個問題,“你第一次喝咖啡是什么時候?”他們的答案比以往大學生給出的時間都要早。某種程度上,他們也比過去的大學生更需要咖啡。

安徽女孩程玥對咖啡的記憶,最早可以追溯到七八歲的時候。她有位時髦的奶奶,每天早上,奶奶把咖啡機打得轟響。奶奶說,小孩子不能喝咖啡,但也會偶爾給她淺咂兩口,“就像大人拿筷子蘸著白酒給小孩子舔一樣”。等她升了初三,升學壓力一下就來了,每天早上,奶奶都會給她塞一杯磨好的咖啡帶上。“也喝不出啥味兒,就苦。”直到現在,回想起初三,黑咖啡的苦味兒總是優先在記憶中浮出。

為了憑借游泳特長考上清華,江蘇女生蘇綺在高三那年,也開始了“喝苦”的生涯。她得提高游泳成績,教練說,瘦一點會游得更快。為了在短時間內減掉體重,她開始用流行的“生酮飲食法”減肥,所有碳水化合物都斷掉了。早餐也從牛奶面包換成了咖啡雞蛋,后來索性連水果都不能吃了,“因為含糖”。久而久之,咖啡成了她除卻白開水外唯一可以喝的“有味兒的飲品”。

一杯咖啡下肚,她的戰場就要來了。而她學校的班上,隨處可見雀巢咖啡條,“她們也懶得沖,整個一條倒進嘴里,再一口水吞下去,就當提神了”。

在四線城市撫順,當時還是高中生的王開開買不到一杯動輒二三十元的精品咖啡。他對咖啡最早的認知產生于校門口的奶茶店,他喜歡趕時髦,別的同學都喝奶茶,而他只買咖啡,“15塊錢一杯,就覺得自己很酷”。

他們都是00后,直到成為一名大學生,咖啡才真正進入他們的生活。老師們口中“上了大學就輕松了”,在他們的生活里并沒有實現。他們要拼績點,還要參加各種活動和競賽,爭取獲得更多可以折算成綜合測評分數的獎項和頭銜,還要投入更長的時間去準備考研和保研。許多小組討論的任務不能在圖書館里完成,很多人寫論文也想借用咖啡店的白噪音來刺激靈感。這屆大學生,比過去的學生都需要咖啡店。

也是在這幾年,在清華校園,有些咖啡店把營業時間拉長,迎合了學生們苦讀的需求。清華環境設計專業的學生江莎,每逢專業課結課周,都要遭到論文和設計作業的輪番攻擊,“建模、渲染、設計、排版都要做”。時間用到極致,作業還是做不完,她只能熬個通宵。宿舍夜里12點就會熄燈,校園里的24小時咖啡店便成了收留她的地方。

通宵趕工的她,咖啡續了又續。偶爾,上夜班的服務員會來提醒一句,“熬夜傷身啊”。“每到這時,我都想回他一句‘你以為我愿意啊’。”到了后半夜,江莎也覺得尷尬,“悄摸收拾下東西,換到隔壁店,繼續干。”

靠喝奶奶的咖啡撐過初三以及高三的程玥,最終去了滁州一所沒有保研資格的二本院校。在她的計劃里,原本讀不讀研沒什么要緊,但她還是被現實“教育”了一番。

大學的大部分時間,她都困在家里上網課,富裕的時間就用來四處找實習,但能找到的崗位,“都是銷售”。最長的一份兼職,她只做了2個月,“總被顧客催,也被主管罵,吃不了那個苦”,最后還是回到了考研這條路上來。

大學四年都沒見過幾面的同學最終在考研教室相見了。一個班里,80%的同學都在考。程玥把目標定在了上海一所雙非院校,但又聽說2022年考研人數要破500萬,壓力巨大。每天早上6點,她就要起床占座,困得都睜不開眼,但她必須保持清醒,4杯咖啡打底,才能撐過漫長的一天。

成為日常的前提

伴隨著校園里高漲的購買熱情,品牌們都在爭奪大學生入學后的第一杯咖啡。這場戰爭的第一環,就是把價格打下來。

2021年10月,廣州科技職業技術大學的圖書館一樓多了一家星巴克,引得無數師生前去打卡,但興奮期并未持續多久,這所學校的老師吳燕禮就發現,這只是“星巴克咖啡服務”,占地面積小,但價格并沒有因為品牌的下沉而降級,“三十多、二十多塊”,有學生看了看價格表,“去了一次,就再也不去了”。

更早開進校園的Coco都可、書亦燒仙草、益禾堂、蜜雪冰城似乎更能適應校園的市場,它們定價多在4-15元之間,早已被學生們簇擁。曾在廣科大里做校內配送創業的曾宇暉告訴《人物》:“午飯之后,單量就沒有停過,一個下午全是點奶茶的,在所有單量的占比里,能占50%甚至更高。”

正因為看到校園市場的火熱,去年秋天他從學校離開,專程去報了一家奶茶培訓班,“學完就想去創業做奶茶”,但等技術和資源準備就緒,發現市場風向已經變了,“(大學生)都開始買咖啡了”。

栗巖第一次喝咖啡是在大一暑假,在福州三坊七巷那家星巴克門店,“有點苦,但味道香香的,像提著咖啡走在CBD的辦公室上班職員”。他來自福建的一個小縣城,對白領的生活有種遙遠的想象與向往。那個時刻,一杯咖啡好像將他從想象帶入現實。但對他來講,星巴克還是“太貴了”,這種體驗不會是他的日常。

精明的咖啡商們清楚地知道學生對價格的敏感性,于是把價格一降再降,門店也越租越小,沒有座位,隨拿隨走。一家南方的品牌“本來不該有”,一杯美式只賣9.9元。它的創始人是個00后,在自媒體上宣稱,“不到一年,開出了400家門店”。

新的咖啡品牌把一杯咖啡的價格打到了十幾塊,買慣了奶茶的同學忽然覺得,“用一杯奶茶的錢就能去買咖啡”,后者顯然要比前者體驗起來“更高級”。

蜜雪冰城也不會錯過這個市場,開出了獨屬于咖啡的新品牌,取名“幸運咖”,全國門店已達1300家,而且在大學周邊瘋狂擴張,價格還要更低,一杯拿鐵只需6元。

這種“低價”依然有利潤空間。這兩年在咖啡奶茶上下游跑,曾宇暉覺得自己已經“入了圈子”,也開起自己的咖啡店,位置就選在大學門口,咖啡奶茶都賣,同樣沿用了低價策略。“一杯420ml的美式,成本需要2.59元,其中吸管、杯套與杯蓋全套包材加在一起要0.59元。”而加了生椰、牛奶與普通水果的咖啡,成本則要稍高,但也能控制在5元左右。“那些自有供應鏈的品牌連鎖門店,成本還能壓得更低。”

咖啡這個從西方舶來的“洋產品”,終于從中產的社交性需求變為大學生承受得起的日常性消費。

某種程度上,低價的實用主義和封閉管理已成為校內咖啡店的“商業護城河”,而更早一批咖啡店創業者并沒有吃到這撥紅利。

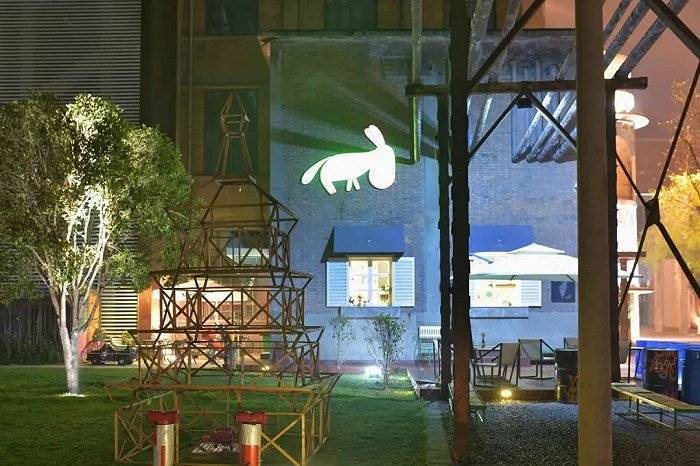

2019年,藝術家堅春天曾在西安美院開了家自己的咖啡店。店鋪在一個天臺上,站在吧臺后做咖啡,抬頭能看到校外的大雁塔。那時,學生群體還不是消費的主力,校外的人常被美院的藝術氣息吸引,也就順帶來他的天臺咖啡店轉轉。后來,學校因疫情實行封閉管理,這波客流也隨之消失。再加上,他的咖啡用材成本是街邊店的兩倍,盡管價格與校外店相比打了六到七折,但還是難以為繼,最終遺憾離場。

▲ 堅春天開在西安美院的天臺咖啡店 。圖 / 受訪者提供

更多卷進校園咖啡風潮里的人

面對校園咖啡的蓬勃需求,有人篤定地認為瑞幸們吃不完這個市場,總會有一線品牌觸碰不到的更下沉的地方。

在江西吉安,畢業8年的劉力源也計劃開一家自己的咖啡店,繼而再做成連鎖品牌,這是他創業多年得來的經驗。

他還在井岡山大學讀書時,來了趟北京,看到名噪一時的黃太極,感覺自己的“DNA動了”,回去就在學校門口開了家早餐店,“模仿它的品牌、營銷和產品,在學生群體里‘裂變’得非常快,畢竟一線城市的東西還沒開過來”。他因此賺得連續創業的本金,并換取一條寶貴經驗:“學生群體太愛跟風,太癡迷品牌了,就覺得你是個品牌商,服務就是有保障。”

這些年來,劉力源做面館、開奶茶店,賣麻辣燙和水果撈,還做藝術培訓和在線教育。校內校外的生意做了一圈,門店開開關關幾十家之后,他清晰地感知到:“還是大學里的生意好做。”尤其,近三年校園里的生意還有校外無可比擬的“優勢”——“不受疫情影響,學校越封閉,校內的需求就越大,生意就越好。”

最令人頭疼的是高校鋪面緊俏。校園里,幾乎所有的鋪面都要靠“搶”,好的位置更是難求。時不時刷一刷江西各個高校的招標通知成了劉力源的“職業病”。在那場競爭激烈的招標會上,爭奪對象是一所大學里40平方米的鋪面,各路商家來了30多個,5萬元起標,所有商家要把自己的競標價格寫好,同時亮出價格,每人只有一次出價機會。

劉力源以每年91200元的價格,僅占微弱優勢,拿下了這個店鋪5年的經營權。這個價格,是學校附近同樣面積鋪面租金的3倍,但劉力源覺得“真值”。

在生意人的眼里,能進入校園拿下位置,付出租金,幾乎是咖啡品牌們進入校園的唯一門檻。學校低廉的人力支出和原料成本在穩定的客流面前“不值一提”,合約一次簽訂5-10年,即便轉租,轉讓金也能讓先來者穩賺不賠。

除了低價,校園生意的致勝法寶,還包括要抓住以及培育他們的口味。劉力源解釋說,在校大學生是最穩定的客源,而新生就像泳池里不停更新的水,能給商家最大的容錯空間。“在校外開店,服務的就是附近3公里的人群,一開始你的產品不好吃,他們就再也不來了。學校不一樣,假設今年你的生意不好,第二年你改了菜單,更新了產品和口味,新一屆的學生還能讓你重新培養,重新買單。”

在瑞幸做了一個夏天“瑞納冰”的栗巖也時常思考:“我到底賣的是不是咖啡?現在的咖啡越來越奶茶化。”只要新品推出,大學生們就會瘋狂下單,拼命嘗試。

劉力源心里已經打好算盤,瑞幸是靠奶咖打下了江山,“本來不該有”又靠果咖擴張,而他在江西5所高校都有穩定的水果撈生意,不如干脆就做果咖。

不僅是喝咖啡,擁有一家咖啡店,也是很多大學生的需求。在社交媒體上,很多大學生都在分享如何開一家“宿舍咖啡店”。

地處滁州的王開開也想淌進校園咖啡的江湖。他迷戀精品咖啡店里的氣氛,感覺小城市的咖啡店跟一線城市的不同,這里沒有打工人搬著電腦辦公,也沒人談生意,顧客來來往往,“只是來休閑,或者就是想喝杯咖啡”。他愛聽咖啡店里的人說話,認定喜歡喝咖啡的人一定是內心平靜的,“好像每個人都很有故事”。久而久之,他也想把這種文化帶進大學校園里去。

他要做精品咖啡,主打手磨。最初的“門店”是可移動的,在學校小廣場上支了個攤,一張小桌子、幾把露營椅,和網購來的手磨咖啡器具,構成了開業的全部道具。夜幕降臨,卡式爐“呲”地點起火來開始燒水,音樂也放起來了,“氣氛就上來了”。當時恰好是疫情封校,學生們都在學校,王開開的咖啡攤成了這所學校的新聞之一。學生們三三兩兩圍了上來,伴著音樂和卡式爐的火焰,“就像一場篝火晚會”。

后來,學校的創新孵化基地給他提供場所,王開開就這樣擁有了自己的第一間固定咖啡店。他開始研究不同的品類和定價,菜單里一半飲品的做法,都是從社交平臺學來的,“越刷就越推,越推就越刷”,生生湊出一本菜單來。

浪漫化的理想雖好,但在眾多咖啡品牌的包圍下,獨立經營一家有風格的咖啡店比想象的要難很多。大學生的購買習慣正在被培育得越來越固定。

王開開花1.5萬元買了咖啡設備,再加上學校免去房租和水電支出,實際開店成本不足2萬元。即便投入不高,咖啡價格比校外的折半,每一杯再給兼職的同學提走2元,一通忙活下來,結果還是“賺不到什么錢”。因為即便是同樣的價格,同齡人也更認同品牌,而不是他這個“小作坊”。

他在社交平臺上更新自己的開店經歷,標題是《在學校開咖啡店好爽》,但實際上,他心里沒底,不斷地在社交平臺上曬出菜單,還問:“這個價格貴嗎?”底下有條評論說:“不貴,但我還是會去校門口買瑞幸。”

那一刻,這個年輕的店主真正體會到,大學生的這杯咖啡錢越來越難掙了。

▲ 王開開與他的露天咖啡攤。圖 / 受訪者提供

(應受訪者要求,栗巖、程玥、蘇綺、江莎、吳燕禮、曾宇暉為化名)

來源:IT時代網

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。

創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

熱門文章

精彩評論

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。