黃土之上的雜糧帝國,每碗面里裝著一個“碳水狂魔”

本文轉自”新周刊“

文章來源:地道風物(ID:didaofengwu)

被稱為“碳水狂魔”的省份不少,但是像山西這么特殊的不多。山西人愛吃面,但是如果以為山西人一天三頓刀削面,就太沒有想象力了。在山西,小麥、燕麥、玉米、蕎麥、高粱、糜子甚至綠豆都能做面。

山西千溝萬壑的耕地有三分之一都生長著各式雜糧。而我們吃到的每5碗國產雜糧,就有1碗來自山西。山西人更是花式吃雜糧的專家,從湯湯水水到正餐主食;從各色早點到夜宵小吃;甚至連甜點都可以用雜糧做!

你以為山西人的面碗里裝著一碗面,其實里面有一個雜糧宇宙,“碳水狂魔”的實質是“雜糧狂魔”。

厚重黃土之上的雜糧帝國

如果說中國是雜糧王國,那么山西就是雜糧王國的王冠。只不過王冠之下,是重擔與代價。

所謂“靠山吃山,靠海吃海”,飲食習慣是物產與交通條件潛移默化的影響下形成的。山西人吃雜糧,原本是靠黃土而“吃黃土”的無奈選擇。

黃河與群山間,黃土塬和緩坡都是珍貴的耕地。攝影/李平安

山西本就地處內陸,號稱山河表里,東側太行山、南側的王屋山像兩面屏障,進一步削弱了來自海洋的水汽;來自西伯利亞與蒙古高原的風,則為這里吹來了厚厚的黃土,抬升地形的同時進一步降低了當地溫度。黃土雖厚卻并不平,也不易儲水,使得這里長期缺少灌溉水源又備受水土流失之苦,形成了溝壑縱橫的地貌。

為了承載眾多人口,山西人與水搶地,將溝壑之上的平地,也就是黃土塬、黃土梁、黃土峁都開發為農田。山西太冷、太干在現代農業普及前主糧并不豐產,卻是耐干旱、耐鹽堿、耐寒的雜糧生長的樂土。對此,山西民歌也說得非常謙虛:“大山里沒有好茶飯,只有那莜面栲栳栳還有山藥蛋。”

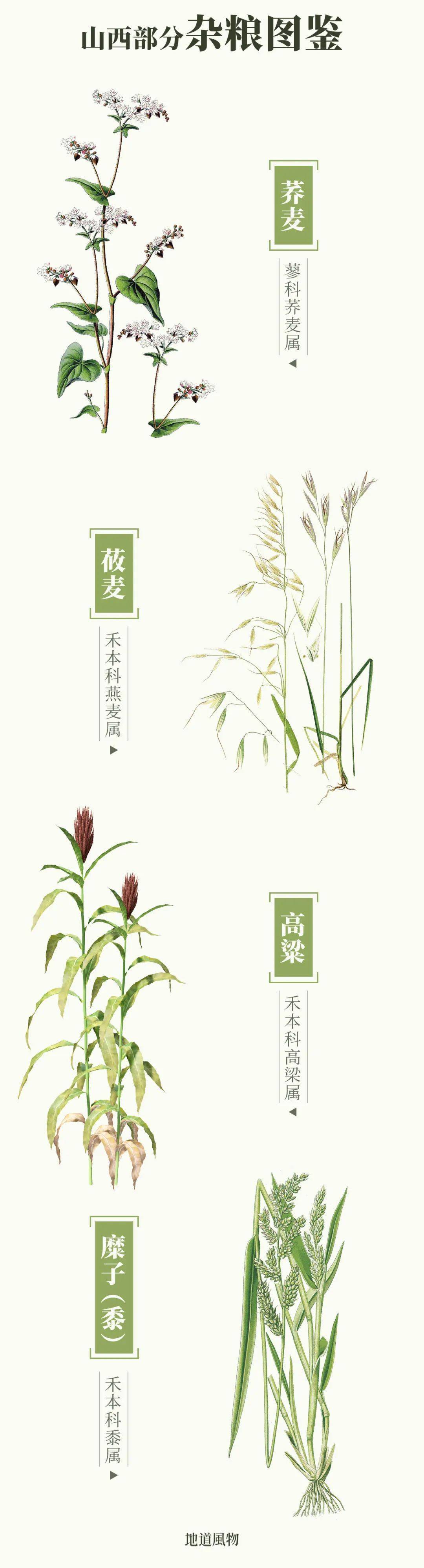

雜糧不但好吃,也很好看。制圖/九陽

山西雜糧中最有特色的,是玉米、土豆之外的小雜糧。這片世界最厚的黃土地上,生長出了質量在國內傲視群雄的雁北綠豆,廣泛出口的岢嵐蕓豆,靈丘廣陵的苦蕎,呂梁的燕麥,太行的小米等……山西人熱愛雜糧,也源于山西雜糧的高質量。

受益于農業技術的進步,近年來原本盛產雜糧的省份,紛紛用水稻、小麥替代雜糧。山西人卻放不下雜糧,依舊把它們播種在三分之一的耕地上。山西占全國雜糧田的十分之一,年產雜糧220萬噸左右,貢獻了全國五分之一左右的雜糧產量。

忻州是山西這頂雜糧王冠上最閃耀的寶石。忻州年產雜糧約占山西的三分之一,谷子、糜黍、甜糯玉米的產量均位列全國第一。

祖祖輩輩吃慣了雜糧的山西人,通過千百種粗糧細作的技巧,讓雜糧不再是缺少精米白面的權宜之計,而是做出了一個遠比單調的精米白面多樣、精細、踏實的“雜糧宇宙”,做出了山西人的飲食文化與身份認同。

在半數中國人為肥胖問題頭疼的今天,“莜面栲栳栳山藥蛋”已經變成了比“好茶飯”更能代表未來的飲食,甚至抹上了幾分養生朋克的色彩。勞作于黃土之上的山西農民,也利用價格走高的優質雜糧脫貧致富,終究離不開雜糧。

在山西,另一種“北米南面”

中國的主食食俗經常被概括為北面南米,這一描述對山西食俗同樣適用。只不過,“米”和“面”的定義與外界并不相同。

雜糧的吃法非常多樣,上述只是冰山一角。制圖/九陽

魚魚餃餃飩飩栲栳栳

晉北莜面是山西雜糧的集大成者。從裸燕麥到莜面面點需要經歷三生三熟的復雜過程,在熟練的晉北掌廚人手中,處理方式的細微變化,都會讓看上出“灰突突”的莜面,產生形狀、口感與風味的巨大差異。

莜面不比白面,想要做熟并不簡單。收割后的生裸燕麥要先炒熟再磨粉,反生的莜面粉要用開水和面,產生一種“燙熟”的效果,降溫的莜面團,做成面點后上蒸籠蒸熟才算徹底做熟。莜面難做,山西人卻樂此不疲,做成了莜面專家。

如果搓成紡錘形,泡在羊湯里便是滑溜溜的莜面魚魚。一口下肚既有湯又有面,鮮美化作實體在口中遨游。如果做成蒸餃就是餃餃,粗糲的外皮中和了油膩的內餡,味道更勝白面。如果搓成卷狀,就做成了栲栳栳,澆上濃稠番茄就是酸溜溜的山西味兒,澆上羊肉臊子則滿口膻香。

莜面栲栳栳,各種炒番茄是最經典的澆頭。攝影/李平安

最符合“碳水狂魔”屬性的,還要數莜面卷土豆絲的飩飩。莜面的彈融合土豆絲的脆,沾上老陳醋,一不小心就吃過了莜面七分飽的量。這種魔性的食物還有一個很有歷史印跡的名字——討吃子行李。做莜面蒸籠蒸汽彌漫,羊湯脂香四溢的場景,是晉北人對于家最具體的定義。

重新定義面食的雜糧不僅僅有莜面,山西東部加入了綠豆粉的抿曲,賦予了面條幾分粉絲般的爽滑,夏天吃尤其解暑。山西西部在白面中加入蕎麥,壓做黑面河撈,口感更加扎實勁道,早晨吃一碗,滿足到下午都有飽腹感,在呂梁,甚至還有用粗糲的高粱摻白面,做成的“包皮面”。

在山西,飯可以五彩斑斕

山西北部用雜糧重新定義面,而南部則用雜糧重新定義了飯。如今,山西南部盛產小麥,卻不能撼動雜糧在日常飲食中的地位。

身處山西西南的運城人,常用一種“名不副實”的玉米面糊糊開啟新的一天。糊糊中能找到煮得軟爛的黃豆、綠豆、紅薯塊、山藥塊,甚至胡蘿卜,一望便知絕不是沒有精米白面,用雜糧對付一頓飯的選擇。運城的玉米糊糊每一口都能品出雜糧層次分明的香甜。

山西中部的陽泉,午間的宴席上會飄出紅稠飯的香氣。紅稠飯就像名字一樣粘稠,介于粥和飯之間,一口能吃到小米混合豆類的香,和紅薯、南瓜的甜。吃完一整天都“出坦”(舒服)。

不常吃雜糧飯的晉北人,也會在晚上則端出了一碗酸稀飯。糜子米雖然營養豐富卻略帶澀味,發酵不但去除了澀味,還產生了晉北人最愛的酸味。配上紅腌菜,就是晉北經典的傳統晚餐。

山西人不但吃純雜糧,還將精米白面中摻入雜糧,平衡營養的同時交融出別樣的境界。在小米粥中加入南瓜、蔬菜,煮面條,最后用炸麻麻花調味便是和子飯。和子飯有菜、有飯、有面、有湯,吃完溫飽到發汗,正可以抵御北方的寒風。

擦擦、炸糕、砍三刀…小吃也用粗糧做!

雜糧不僅僅是正餐,還可以做成小吃。

平平無奇的土豆可以做成大同豆腐粉、洋芋擦擦。綠豆在山西不是湯渣而是搟豆面、豆面抿面的原料。而黍子的歸宿也再僅僅是黃米涼糕,糙起來可以做成扎實、扛餓的黃米面饃饃,細起來搭配紅棗可以蒸成甜美粘牙的棗介糕。

同一種雜糧小吃,在山西不同區域,會被賦予不同的名字,不同的風味。小米、黃米或玉米面,摻入白面,發酵后加白糖,攤出來的煎餅就是讓小朋友走不動路的米面攤黃、如果不經發酵,加蔥花和鹽就變成了聞喜鋪飯、如果面粉變成黃米面、玉米面和白面,又會變為攤飯。

山西人不但喜歡吃雜糧,做雜糧的油也劍走偏鋒。山西比較干燥,氣候較冷并不是油菜的理想產區,卻非常適合胡麻的生長。胡麻是芝麻的近親,像芝麻那樣香氣四溢,卻有一種苦澀的味道。第一次吃食客往往覺得難以接受,但是吃慣了胡麻油的山西人,非常享受苦澀后的回甘,甚至覺得豆油、菜籽油不夠有味道。

蕎面加水蒸成的碗托,原本平平無奇。切絲澆上一層胡麻油潑辣子,才算注入了靈魂。碗托剛入口會感受到張揚的香辣與苦澀,之后便是爽口的清涼與勁道,吃完還會感受到胡麻油甜絲絲的回甘,讓夏夜都變得清涼安靜起來。

不可貌相的碗托。攝影/李平安

在山西,甜品甚至都可以用雜糧做,以胡麻油炸。用黃米面、玉米面裹紅糖炸出來的砍三刀,名字中就帶有粗厲的氣質,味道酥脆、清甜而不油膩,讓人吃到停不下來,是非常簡單的快樂。

山西甜品中的排面擔當,要數逢年過節與婚喪嫁娶都少不了的黃米面炸油糕。蒸好和勻的黃米面裹入甜豆沙餡,用胡麻油炸的焦黃起泡。黃米面醇香而帶有顆粒感,胡麻油又苦又香,為黃米面炸糕帶來遠比糯米炸糕更有層次的味道。

在晉北黃米面炸糕往往被簡稱為“糕”,重要性可見一斑。攝影/李平安

炸糕在山西是代替主食的最高待客禮遇,所以既可以包豆沙,也可以包蔬菜餡,甚至可以包土豆絲。咸黨、甜黨來到山西,大概都會大嚼炸糕握手言和。

如今精米白面早已是最易得的食物,雜糧由于營養均衡、膳食纖維多、升糖慢不但洗去了舊日貧民飲食的印記,反而成為備受推崇的健康飲食,蒙上了幾層“小資”“精英”的濾鏡。但這些標簽與山西人無關。對于山西人來說,雜糧就是從小吃到大的糧食,僅此而已。

編輯 | 畢拙林

圖片編輯 | 奈福

設計 | 九陽

封圖 | 圖蟲創意

首圖攝影| 康輝

來源:新周刊

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。

創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

熱門文章

精彩評論

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。