承載阿里“雄心”,國力靠拼算力

依舊是弄潮者。

文 | 華商韜略 張靜波

1969年,美國成功登月,成就了人類史上一次雄心勃勃的科學壯舉。

為登月計劃提供算力的阿波羅制導計算機(AGC),時鐘頻率1.024MHz。據此推算,今天的一部手機,就能將上萬艘阿波羅宇宙飛船送上月球。

算力,深刻改變了人類社會。

【國力,越來越靠拼算力】

在美國登月前的1961年,人工智能之父約翰·麥卡錫,在麻省理工學院百年慶典上,對未來計算暢想道:

“有一天,計算可能會被組織成一個公共事業,就像電話系統是一個公共事業一樣”。

這一大膽的預言,在當時幾乎無人相信。

但時隔60年,麥卡錫的預言,仿佛一柄穿越時空的利劍,劈開迷霧,將人類社會送進一個嶄新的計算時代。

今天,算力已經是和水、電一樣重要的公共資源。

沒有算力,電廠將停擺,工廠將停工,自動駕駛、智慧城市等將成為空中樓閣……就連手機購物,也將變得不可能。

從這個意義上來講,算力是繼熱力、電力之后新的生產力,決定了國家和地區的競爭力。

在國內,一場省市間的算力大戰,鏖戰正酣。

來自工信部的數據顯示,截至2022年,廣東、上海、江蘇等經濟發達省市,占據了全國綜合算力指數榜的前五強。

放眼全球,國家之間的算力之爭,更是激烈。從某種程度上講,國家綜合實力越來越比拼算力。

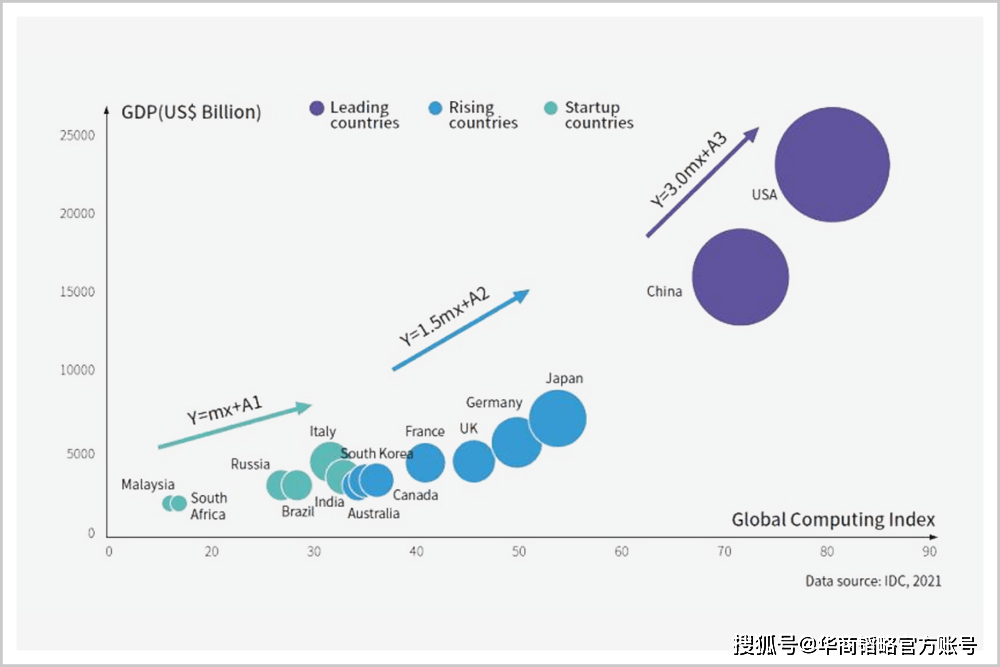

2021年,著名咨詢公司IDC發布了一份全球算力報告。報告顯示,中美兩國領銜全球算力之爭,緊隨其后的,是日本、德國、英國和法國。

這幾乎就是全球GDP國家排名的翻版。

可以說,算力在過去60年間,深刻改變了人類社會。云計算則大大加速了這一進程。

2006年,亞馬遜公司推出S3服務,從根本上改變了用戶對于計算資源的獲取方式,使得他們不用自購主機,也能享受云端的算力服務。

從那時起,云計算就成為推動人類算力增長的主引擎。

但舊的IT部署方式,難堪重任,云計算需要新的IT架構。從2008年開始,以亞馬遜、微軟、谷歌等為代表的美國科技公司,開始全力探索新的云計算架構。

在這場時代的浪潮中,中國企業沒有缺席。

華為在芯片、數據庫、操作系統等技術領域,不斷突破。而阿里早在2009年,就開始了飛天操作系統的研發。

13年的堅守,最終讓阿里在云計算領域,收獲頗豐。

就在剛剛舉辦的2022云棲大會上,阿里云宣布:自研CPU倚天710已大規模商用,并且未來兩年20%新增算力將使用自研芯片。

作為阿里云第一顆為云而生的CPU芯片,倚天710是阿里云技術長征路上的重要突破。

不僅如此,不久前的阿里云峰會上,阿里還對外發布了云基礎設施處理器(CIPU)。

官方消息稱,CIPU將向下對接數據中心的硬件資源,向上接入飛天操作系統,能夠管控阿里云全球百萬臺服務器。

“中國云計算公司的研發正深入到信息產業最核心的領域。阿里平頭哥研發的CPU芯片倚天710已大規模部署于阿里云的數據中心,使得單位算力的性價比大幅提升、功耗顯著下降,這是中國云計算和芯片技術發展的重要標志。希望以阿里云為代表的的中國云計算,能繼續加大創新力度,讓計算真正像水電氣和網絡一樣普惠大眾。”中國工程院院士鄔賀銓表示。

這是中國企業在云計算領域的一次全新嘗試。

【跳出舊框架,才能贏得新未來】

不嘗試,就很可能被困死在于原地。

自從1946年,世界上第一臺計算機ENIAC誕生之日起,計算的載體經歷了從大型機、小型機、PC、移動終端到云計算的進化。

在云計算之前,小型機幾乎是所有企業算力的載體,企業需要通過線下購買或者租用服務器來獲取算力。

這種集中式的計算架構,在2007年前后,隨著消費互聯網的爆發,其所能提供的算力已經遠遠滿足不了現實需求。

對阿里這樣的電商企業而言,挑戰尤其巨大。

彼時,淘寶網用戶激增,高峰時段的流量井噴,對阿里的算力提出了更高要求。

在傳統模式下,解決算力不足問題,只能靠擴大采購規模,比如IBM小型機、Oracle數據庫、EMC存儲等。

但采購成本的飆升,甚至超過業務本身的增長,使得這種模式很難長久持續。

為了打破瓶頸,阿里做出了一個在當時看來極為大膽的決定:用分布式的云計算來替換傳統的集中式架構。

具體來講,就是用一個分布式系統,將全世界的服務器連接在一起,也就是后來的飛天操作系統。

在此之前,以亞馬遜為代表的美國高科技公司,已經在探索這一方向。但對國內互聯網企業來講,這還是第一次。

2009年2月,在北京上地一間簡陋的辦公室里,阿里云團隊寫下飛天的第一行代碼。

這對阿里來講,是一次全新的開始。

但做一個分布式系統,其復雜程度比傳統業務系統更高。尤其是,服務器數量增加到數千臺時,系統性能、穩定性等方面的技術挑戰,指數級上升。

阿里云團隊因此面臨外界大量的質疑。最難的時候,甚至公司內部,也有很多人認為,開發飛天這件事,完全不靠譜。

向前走,步步艱難,回頭,更是一條死路。在兩難抉擇面前,阿里選擇了堅持。

2013年5月,經過四年多的攻堅,阿里不但將飛天變成了現實,還在全球首次實現一次集群5000臺服務器。

充沛的算力,使得阿里不但可以滿足自身需求,還開始大規模對外提供基于飛天的云計算服務。

然而,云計算并非沒有短板。

傳統上,云計算的思路是通過虛擬化技術,將一臺計算機虛擬成不同主機,從而為用戶提供彈性、分布式的服務。

但在虛擬化,或者說“打包”過程中,會產生一定的損耗,導致極大的算力浪費。

針對這一歷史遺留問題,阿里再次跳出舊框架。

2016年,當阿里意識到,軟件層面的優化已逼近極限時,果斷選擇了一條在當時看來很“激進”的路線:

打造一款專用硬件來負責芯片不擅長的虛擬化調度工作。

于是,2017年9月,第一代神龍架構誕生了。神龍架構兼具虛擬機的彈性和物理機的高性能,以軟硬件結合的設計,徹底釋放了云計算的潛力。

今天,神龍計算平臺經過多輪迭代,打破以CPU為中心的傳統云計算架構,成為新一代算力管控和加速中心,也就是CIPU。

2022云棲大會上,阿里云首次展示了倚天710和CIPU、飛天操作系統完美協同的成果,倚天710在云上提供的算力性價比提升超30%。

這是中國企業在云計算產業的又一次新嘗試,阿里巴巴的技術生態閉環,更加成熟。

【科技攻堅,召喚大企業】

盡管阿里、華為等企業,在云計算領域取得了諸多技術突破。但總體來看,云計算和它背后的算力產業,還是面臨基礎薄弱、大而不強等一些問題。

尤其是在和算力直接相關的芯片、操作系統等底層技術領域,中國還面臨很多瓶頸。

這也是眼下中國經濟面臨的新挑戰。經過40多年的改革開放,靠跟隨、模仿,我們已經把容易摘的果實都摘完了。

接下去,要想摘更多、更大的果實,就必須下決心科技攻堅,在“科技珠峰”上,選擇爬更陡的北坡。

這也是最近幾年,國家重點發力的領域。具體到云計算產業,早在2012年,云計算就被列為“十二五”國家戰略性新興產業。

近年來,隨著數字中國戰略的推進,從中央、地方政府到企業,興起一股大規模建造數據中心的浪潮。

2022年上半年啟動的東數西算工程,更是將這股浪潮推至更高點。

這一全國性的算力網絡,其建設將決定包括產業數字化在內,中國數字戰略的落地,最終推動中國經濟轉型升級。

不僅如此,一張強大的算力網絡,還是科技創新的發動機。

沒有強大的算力作支撐,就不會有人工智能的落地,包括預測蛋白質結構在內,很多科技創新將難以產生。

而建設全國性的算力網絡,一方面需要政府、企業在內,全社會投入巨大的人力、物力。另一方面,還要攻克一些關鍵核心技術。

從美日韓和歐洲諸國的經驗來看,大企業在國家科技競爭中的作用顯著。

美國在互聯網時代的統治地位,很大程度上,是政府推動下,以蘋果、谷歌、亞馬遜等大公司積極創新的結果。

韓國以彈丸之地,在全球科技產業,尤其芯片制造領域,占有一席之地,其背后是三星等大公司幾十年如一日,在科技創新上的投入。

這些企業,也因為融入國家大戰略,獲得極大的發展。

在中國,沒有大規模的通訊基礎設施投資,就不可能有全球最大的互聯網,也不會有阿里、騰訊、百度等互聯網大公司。

如今,這些大公司已超越應用層面,更多深入技術底層。

阿里巴巴就是其中代表,從做云計算開始,阿里投身硬科技攻堅已有14年。在這一過程中,阿里的技術實力不斷增強,而阿里這家公司也變得越來越“重”,為實體經濟作出更扎實的貢獻。

從更宏觀的行業層面,BAT等互聯網大公司,本身就是國內數據中心建設的重要參與者。另一方面,通過云計算,這些互聯網公司不斷推動千行百業的數字化轉型。

從工業互聯網到智能汽車,從遠程醫療到智慧城市……“算力”滲透到實體經濟的方方面面,這已經成為互聯網公司推動數實融合的典型形態。

以阿里為代表的企業,還在應用層面之上,努力突破云計算底層技術。

這不但有利于企業的長期發展,也在帶動整個行業的轉型升級。展望未來的中國,大公司必然會在科技攻堅上走得更深、更實。

正如阿里云智能總裁張建鋒在2022云棲大會上所言:

“云計算的競爭不再是比拼業務規模擴張的速度,只有在核心技術和產品的研發上持續創新才能走得更遠。”

阿里巴巴是一家有雄心的企業,它今天的雄心早已不是自身的業務目標,而是繼續做時代的弄潮者。

科技攻堅對中國是一場大考,每一家大公司都要考慮,自己在這場考試中,將交出一張怎樣的答卷。阿里巴巴,正在不斷書寫新的答案。

——END——

來源:IT時代網

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。

創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

熱門文章

精彩評論

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。