飛機的電動革命:航空,正式拉開電動化的大潮

本文來自微信公眾號:甲子光年(ID:jazzyear),作者:涂明,編輯:劉景豐,題圖來自:視覺中國

2019年12月31日深夜,北京迎來了入冬以來的最強冷空氣,讓許多人都早早回家,迎接新年到來。

而此時,北京大興機場依然如同往日一般繁忙,各個航班依次駛入航站。按照慣例,民航局領導也已經在機場,等候并慰問辛苦了一年的航空機組人員。盡管室外溫度已經降至零下10度,但機場工作人員的內心卻涌著一股熱烈的感情。

他們的熱情,不僅僅是因為領導帶來了關懷,也因為這已經是國內眾多航空公司第十個增長之年——過去十年,絕大多數國內航空公司都度過了高速增長的黃金期。這也讓航空從業者們覺得,好日子還將一如既往。

然而天有不測。十幾天后一場疫情攪亂了人們的生活和工作節奏。

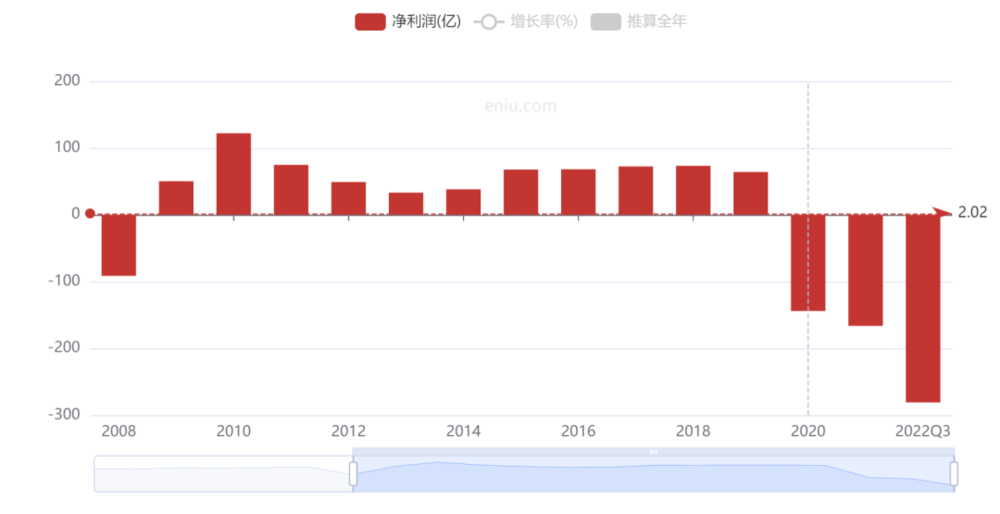

今年10月28日晚,中國國航發布今年三季報,凈利潤為-281億元,今年以來已經日均虧損超1億元;自2020年至今,其虧損總額已達591億元,幾乎趕上其此前10年凈利潤之和;

一天后的10月29日,南方航空發布今年三季報,凈利潤為-175.9億元,自2020年至今,其虧損總額為405.3億元,超過其此自2003年上市以來歷年凈利潤之和;

再一天后的10月30日,東方航空也發布今年三季報,歸母凈虧損281.16億元,自2020年至今,其虧損總額是521.3億元,而其自1997年上市以來歷年凈利潤之和也不過400多億元……

國內最頭部的三大航空公司都如此,航空業的困境可見一斑。

中國國航歷年凈利潤變化

讓航空公司陷入巨虧的原因,除了新冠疫情導致的乘坐人數驟降外,還包括近年來不斷上升的燃油成本。一個數據可以看出這種“恐怖”——僅2021年一年間,國際航空燃油價格便上漲了70%。要知道,對航空公司而言,燃料費用通常占總運營成本的31%左右,是最大的成本之一。

實際上,就在2020年初那場“冷空氣”到來的1個月前,航空領域發生了一件看上去并不值得大驚小怪的事情:

2019年12月11日,加拿大Harbour Air公司的一架全電動DHC-2“eBeaver”水上飛機完成首飛,這是全電動商用飛機的第一次飛行測試。Harbour Air也計劃成為全球首家擁有全電動飛機機隊的航空公司。

《國際航空》雜志還將其評選為2019年國際航空航天十件大事之一。

說它并不值得大驚小怪,是因為電動飛機此前已經被業內討論過多次,但始終未能得到較大的突破,因此也一直未能引起業內的重視。

但今年,一邊“舊時代”的燃油航空業已經岌岌可危,另一邊“新時代”的電動飛機卻突然走熱,據統計截至今年8月,全球已有超340個電動飛機項目正在研發,其中,中國研發項目數量接近30款。此外,國內外相關企業也紛紛完成適航驗證、首飛等,并且資本也已按捺不住熱情,自2021年9月至2022年5月,我國共有9家電動飛機初創企業獲得了近億元的投資——這在經濟形勢下行的當下,顯得尤為難得。

就在近日舉辦的在第十三屆中國航展上,中航通用飛機研制的AG-EX電動垂直起降飛機(物理樣機)也在珠海亮相。

一個此前極少被人探究的領域——航空,正式拉開電動化的大潮。

一、疫情,壓死燃油飛機的最后一根稻草?

2022年3月的倫敦依舊寒冷,在低溫襯托下,坐落于倫敦市中心北部的盧頓機場更顯蕭條——這是英國的第六大機場,同時也是英國最大航空公司易捷航空的本部所在地。

按照往常,人流密集才是這座大型國際機場的常態。然而今年的盧頓機場卻客流稀疏,其中,諸多航空公司的飛行載客率均不足70%。就算其中的佼佼者易捷航空,在今年一季度的載客率也僅達到77%,較2018年低了近20%。

這意味著,每一架從該機場啟航的飛機,都會有將近三分之一的座位是空著的。

蕭條是盧頓機場的現狀,同時也是世界航空業的一個縮影。事實上,自2020年新冠爆發以來,全球各大航空公司的飛行載客率均直線下滑,并在業績上呈現出不同程度的虧損。易捷航空是一個典型的例子,從2020年開始,它在兩年半的時間里就虧掉了整整25億歐元(合人民幣約180億元)。

面對經營壓力,降低成本成為航空公司的當務之急。對航運業來說,最大的成本項就是航空燃油費用。

以我國三大航空公司——國航、東航和南航為例,其燃料費用通常占總運營成本的31%左右。這意味著,如果航空公司能成功“戒”掉燃油,那么粗略計算一家公司每年可以省掉200億元以上的成本。

為了根絕燃油成本負擔,一批航空公司開始嘗試用更加廉價的電能取代航空燃料。降低成本,成為飛機電動化的第一個動因。

易捷航空是最積極的實踐者之一,從2019年開始,易捷航空便接連宣布加大在飛機電動化技術上的投入。

據CNBC報道,早在2019年6月,易捷航空就宣布與美國電動飛機初創公司萊特電氣(Wright Electric)進行戰略合作,支持萊特公司開發186座版的中程全電動客機。2020年初,易捷航空又宣布與法國飛機制造巨頭空客合作,初期投入2000萬英鎊,主要用于飛機電動化設備的研發。

2021年6月,易特航空CEO約翰·倫德格倫在接受采訪時再次聲明,稱盡管受疫情影響,易特航空飛機電動化的計劃有所推遲,但依舊希望能在2030年時將部分航線的燃油飛機替換成電動飛機,并在未來幾年內,將替換比例提升至50%。

電動化確實可以幫助航空公司省掉燃油開支,但另一個問題是,研發并推動電動飛機取代燃油機本身就需要一筆巨額開支。這意味著,飛機電動化帶來的成本優勢是屬于未來的利好,并無益于解決眼下的危機。

據南京航空航天大學動力工程學學者劉禎介紹,真正讓航空公司下定決心,在大環境艱難的當下依舊堅持飛機電動化的原因,是連續不斷的油價上漲。

國際油價大幅上漲是從2021年開始的。據澎湃新聞報道,僅2021年一年間,國際航空燃油價格便上漲了70%,桶均價格高達96.1美元。到了今年,受疫情持續和俄烏戰爭影響,國際航空燃油價格繼續飆升。據7月份舉行的全國民航年中會上的數據,截至今年上半年,航空燃油桶均價格已達114美元。對比2020年油價低點,航空燃油價格在兩年內翻了近5倍。

與其忍受因燃油價格持續上漲而帶來的成本壓力,不如咬牙推動電動化替代。眼下,航空公司們正紛紛加注電動飛機。

9月27日,由以色列企業Eviation研發的全球首架全電動通勤飛機Alice宣布完成首飛,緊接著,德國艾維亞航空便宣布將從Eviation采購25架電動支線飛機,同時,德國物流巨頭DHL快遞也宣布,已從Eviation訂購12架電動貨運飛機。

不僅如此,9月中旬,加拿大航空公司(Air Canada)也公開表示,將從瑞典電動飛機初創企業Heart Aerospace手中購買30架區域性電動飛機ES-30.9月底,北歐航空、冰島航空、新西蘭航空等多家航空公司都也紛紛向Heart Aerospace伸出橄欖枝,簽訂了ES-30機型的意向訂單。

中國航空工業發展研究中心研究員王元元介紹,與航空燃油相比,采取電驅動將使飛機的能源成本降低2/3.且因為電動機的能源利用率高達90%,遠高于燃油機30%的利用水平,其由技術提升而帶來的降本空間也會更加可觀。另外,由于電動飛機動力結構更簡單,在維修、運維成本上也能得到進一步下降。綜合來算,隨著電動技術的完善,在未來,電動飛機5年內的生命周期總成本將比燃油飛機低70%。

除了能源成本更低,促使航空公司大力發展電動飛機的另一原因在于環保需求。

對此,航空電力系統航空科技重點實驗室主任李開省表示,飛機電動技術的快速發展更多由社會環保需要以及國際民航運輸業的環保要求推動,這種推力可能比電力帶來的成本優勢更大。

據國際能源協會統計,2019年,全球航空業的總碳排放量已經占到全球碳排放總量的2.8%。從2013年到2019年,民航業碳排放量的增長速度已經超出國際民航組織所預期排放額的70%,且這一增長態勢還將延續;若不加以控制,到2050年,航空業的碳排放量將占到全世界總量的25%。

為了減少航空業碳排放量,從而更好的應對氣候變化,國際民航組織已制訂了一系列計劃。

2016年10月,國際民航組織在第39屆大會上通過了國際航空碳抵消和減排計劃(CORSIA),計劃提出,航空業要在2035年實現碳達峰,并在2050年將行業碳排放量降低到2005年排放水平的50%以下。

從2021年開始,該計劃進入到自愿參與階段,而到2027年,該計劃將開始強制參與。

此外,從去年起,歐盟的碳排放交易體系(EU ETS)也正式進入第四階段,按該階段的要求,歐盟將對其碳排放交易體系之外的航班使用國際航空碳抵消與減排機制,逐漸取消航空免費碳排放配額。

據統計,在航空業碳排放中,航空燃油燃燒產生的排放占了79%。所以,對航空企業而言,用新能源替代傳統能源只是時間問題,而電動化正是其中最主要的發展方向之一。

二、電動小飛機適航,一個開端

人們真正開始對電動載人飛機的嘗試,是在50年前。

1973年,德國航模制造商Heino Brditschka將鎳鎘電池應用在一架改裝的滑翔飛機上。由此,全球第一架純電動全尺寸載人飛機——Militky MB-E1就此誕生。

盡管受制于當時電池的能量密度,這架飛機只飛行了12分鐘,但它證明了純電動飛機在技術上確實可行。此后,如何進一步提升電池能量供給能力成為技術突破的關鍵。

在諸多解決方法中,一個最簡單的思路是——增加電池數量,一塊不夠,就十塊。于是在1979年,一架在機翼和控制面上裝有16128塊光伏電池的電動飛機“太陽能挑戰者號”從巴黎起飛,成為歷史上第一架成功飛躍英吉利海峽的電動飛機。

雖然 這一方法行之有效,但過于簡陋。由于電池數量過多,飛機能源系統本身的重量就已十分巨大,除了一名駕駛員以外,已難以搭載更多的負荷,根本不具備實用性。

真正讓電動飛機看到市場化可能的,是近20年來鋰電池的出現和發展。

2003年,德國電動飛機初創企業Lange Aviation的純鋰電池電動飛機Antares 20E獲得了由歐洲航空安全局(ESEA)頒發的首部電動航空器適航證書,從此,電動航空器的商業化和量產在歐洲成為可能。

李開省稱,目前市場上能效最高的電力儲存裝置就是鋰電池,其巨大的能量密度和較長的循環壽命,讓電動飛機得以擁有更遠的續航能力。

2012年,在一次飛機飛行速度測試比賽中,全電動飛機Long-ESA實現了326公里/小時的飛行速度,打破此前電動飛機的飛行記錄,成為全世界飛行速度最快的電動飛機。在國際航空聯合會的驗證結果中,該飛機的性能勝過了一同參加比賽的燃油機塞斯納號。

由此,證實了電動飛機在飛行性能上優于燃油機。

電動飛機在中國的故事始于2011年。那一年,為了確保中國在飛機電動化進程中的領先位置,時任沈陽航空航天大學校長、中國工程院院士楊鳳田牽頭組成了遼寧通用航空研究院,專注于電動飛機技術的突破。

談及創辦研究院的初衷,楊鳳田表示,“在通用飛機上,我們比歐美國家起步晚太多,只有研發新能源電動飛機,才有可能實現‘彎道超車’”。

依托沈陽航空航天大學、哈飛集團等資源,遼寧通用航空研究院的研發速度非常快。2012年,該院的“銳翔”系列固定翼鋰電池電動飛機立項,而一年后,該系列的第一款飛機RX1E便已落地首飛,并于2015年底完成中國民航局適航認證。

不過,這款電動飛機只能乘坐2個人,續航時間僅為1個小時,航程在110公里以內。為提升續航能力,遼寧通用航空研究院開始研發增程版飛機RX1E-A。到2019年拿到民航局適航認證時,RX1E-A的續航里程已可達到280公里。

眼下,遼寧通用航空研究院的最新進展是研發具備更大載客能力的電動飛機——四座飛機RX4E。該款飛機目前的續航里程可達300公里,有效載荷為308千克。今年7月29日,RX4E電動飛機宣布完成全機結構強度測試,進入全尺寸機型的結構強度適航驗證階段——這是世界范圍內首個申請正常類飛機適航審定的四座全電動飛機,當適航認證全部完成,這款國產電動飛機就將邁入量產與商業化階段。

電動四座飛機RX4E

8月23日,冰島的全電動飛機“韋利斯”迎來了首次載客飛行任務,而其首次任務,搭載的就是冰島最重要的國家領袖——總統古德尼與總理卡特琳。通過這場略帶危險的高規格飛行,冰島告訴世界,在電動飛機領域,冰島有了一席之地。

最近的事件是9月27日,全球首架全電動通勤飛機Alice在美國華盛頓州的1066米完成了首飛——目前,這款由以色列企業Eviation研發的飛機正在被美國GlobalX、德國艾維亞航空、DHL快遞等一眾空運公司搶購。DHL快遞CEO蔣明燊認為,從Alice首飛開始,全球航空業將迎來一個新的時代。

電動小飛機適航,正式拉開了電動飛機商用化的序幕。

盡管電動小飛機理論上已能夠滿足短途的航空需要,但要想真正取代傳統通用飛機,實現商業化載人,還需要等待電池技術與電機技術的進一步升級。

據李開省介紹,研發高能量密度電池技術和高推重比電機技術,是眼下電動飛機公司突破的核心,這兩個技術的成熟度決定了電動飛機能否真正取代傳統燃油飛機。

從能量密度對比上看,飛機燃油的能量密度大約為12700W·h/kg,而鋰電池所能達到的最大能量密度僅為500W·h/kg,若要安全投入應用,則這一數值還要進一步限縮。美國國家航空航天局(NASA)燃氣-電混合推進項目的技術負責人謝麗爾·褒曼曾表示:“驅動一架巡航狀態的大型飛機需要至少1 kW·h/kg的能量密度。”

電池能量密度不足,這意味著傳統燃油飛機的航程通常可達到1000公里以上,而絕大部分電動飛機的最大航程還在300公里范圍內徘徊,且這些電動飛機只能以輕型飛機為主。

據財新網報道,電動飛機初創企業安飛(Ampaire)中國區代表潘徐曾表示,300公里的續航里程對于電動飛機而言仍然較低,“尤其在通勤航空領域,根據我們和航空運營商的溝通,航程達到500公里會更匹配市場需求”。

目前,鋰電池技術的發展空間尚存。據王元元介紹,其能量密度正在以每年7%~8%的增長率提升。NASA和麻省理工學院聯合進行的電池研究結果也顯示,在未來10~15年內,有較大機會演變出能量密度高達1~1.5kW·h/kg的化學電池組合。

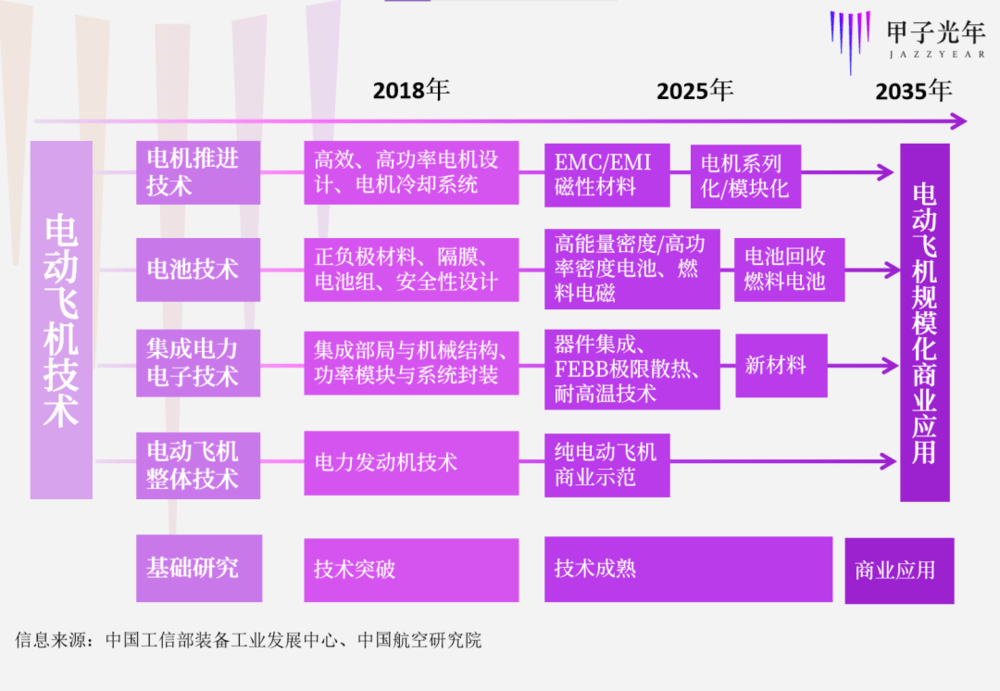

電動飛機發展路線圖

在電池之外,電動飛機的飛行能力高低還與電機的功重比有關。對燃油飛機而言,其燃油重量會隨著飛行時間增長而減輕,但電動飛機的電池質量卻是恒定的,這就要求飛機電機的功率要比燃油發動機更大。

劉禎表示,目前,電機的功率已經比燃油發動機要高出兩到三倍,其最大功重比也已接近20kW/kg,但總體而言,電動飛機的飛行續航能力與速度仍未達到燃油飛機水平。

三、飛機智能化,一場新變革

盡管飛機電動化技術還面臨諸多問題,但航空公司和資本對此都頗為樂觀。

在2019年的第53屆巴黎航展上,世界七大航空制造商聯合發布了一份聲明,稱航空業已來到繼活塞發動機革命、渦輪增壓發動機革命之后的“第三次技術革命”中,以電推動為核心的飛行電氣化時代即將到來。

劉禎告訴甲子光年,傳統燃油飛機的結構十分臃腫,難以實現精準化控制。而電動化后,借助電力和電子技術,飛機中的主要設備、零件基本可以做到全電子化,電信號的傳導路徑會大大簡化,配合算法程序,電動飛機很容易實現智能化的精準控制。

目前,電動飛機智能化的方向主要有二,其一是能源系統的智能化,通過構建電動飛機電能傳遞、變化與控制的仿真模型,智能算法可以自動設計出能源利用率更高、穩定性與安全性更強的能源利用方案,從而優化飛機在飛行過程中的能源配置;

其二是飛行駕駛系統的智能化,目前,飛機的自動駕駛功能還局限于按照既定程序完成固定航線的飛行,而智能化后,結合人工智能與物聯網技術,飛機將可以自主判斷航線風險,并排查自身潛在的機械故障,從而提升飛行安全性。

隨著飛機智能化水平的提升,同新能源汽車的智能化趨勢一樣,飛機座艙的智能化水平也將提升,如智能行李托運、行程自動設計等服務都將普及,乘客的乘機體驗將由此提升。

但眼下,當純電動技術發展面臨瓶頸時,航空企業們已經尋找過渡性的替代方案。

一個發展方向是混合-電推進技術。在傳統飛機中,燃油發動機的數量通常不止一臺,而將其中一部分替換為電機,即是混合動力飛機。

在今年9月,加拿大航空公司宣布購置30架混動飛機,其公司總裁兼CEO Michael Rousseau在評論該交易時表示,混動飛機的載客量更大、續航時間更長,可以很好的解決電池能量密度不足的問題,同時還能兼顧由化石能源使用帶來的成本與環保壓力。

對于這一技術,霍尼韋爾航空航天集團高級商業拓展總監泰勒·阿爾伯施塔特(Taylor Alberstadt)曾公開表示,混動飛機內部的燃油發動機可以與發電機搭配使用,從而為電機供能,形成內循環,并由此大幅降低燃油成本。通過混合動力優化方案,飛機的航程可達到500公里左右,燃油成本將減少50%~70%。

混合動力是飛機從燃油邁向全電的過渡技術,本質是通過提升飛行器性能來適應市場需要。當下,飛機電動化的另一個出路是從技術特點出發,尋找更合適的市場。

對電動飛機而言,其可載客量低,多數機型不超過10人,同時航程較短,安全飛行距離局限在200公里以內——這些性能放在國際航行中并不夠看,但放在城際交通中卻剛剛好。

目前,電動飛機在城際交通中衍生的產品主要是eVTOL(electric Vertical Takeoff and Landing,電動垂直起降器),該產品既能像直升機一樣垂直起落,也能像固定翼飛機一樣進行巡航,無需傳統飛機一樣的起飛跑道,只需一個“停機位”即可正常運營。

在飛機電動化的進程中,中大型飛機的電動化尚需時日,小型固定翼飛機又缺乏應用場景,eVTOL或將成為離商業化最近的電動飛機產品。

從去年開始,資本已紛紛加速布局eVTOL。據中國工信部裝備工業發展中心數據,自2021年9月至2022年5月,我國共有9家電動飛機初創企業獲得融資,其主營機型均為eVTOL。目前,我國已公開的電動飛機共有近30款,其中eVTOL機型占比接近2/3.

據eVTOL企業時的科技聯合創始人兼CMO蔣俊介紹,其eVTOL產品的主要定位是充當城際及市內30公里~150公里的通勤工具,希望能補充地面交通工具的不足,緩解地面擁堵壓力,讓人們的生活圈可以擴展到100公里。

蔣俊表示,在地面交通時代,人們的出行方式是二維的,在遇到“障礙物”時只能繞路,所以想從A點到達B點,經常需要先到達C點、D點,耗時費力。但空中交通時代則不同,空中交通是三維的,可以進行點對點的直線飛行。借助eVTOL,人們從A點到B點的快速直達問題將被輕松解決。

劉齊(化名)是eVTOL行業的資深從業者,具有20余年的行業研究經驗。據劉齊估算,對比汽車和地鐵等出行方式,eVTOL能輕松將通勤效率提升2倍以上。

劉齊介紹,以從上海浦東機場到寶山區濱江公園的路程為例,如果乘坐公共交通,這段56公里的路程需要近3個小時才能走完,如果駕駛汽車,在不堵車的情況下也要開1個小時,而如果乘坐eVTOL,這段路程在20分鐘內就能走完。

目前,全世界范圍內已涌現出300余家eVTOL企業,其中既有空客、波音、羅羅等航空巨頭,也有包括豐臺、吉利、現代等傳統車企,此外,便是如中國企業億航、峰飛、沃蘭特,美國企業Joby Aviation等新勢力創業公司,其研發產品的飛行速度基本處在120km/h~250km/h之間,續航里程多在百公里以上——盡管距離商業化應用還有些距離,但已然具備了實用屬性。

而未來的應用場景,eVTOL的商業模式更類似“空中出租車”。蔣俊介紹,“在載人電動飛機中,eVTOL定位于城市交通,應用場景更廣闊,也更容易實現每年千架級的量產。而這種大規模量產,恰恰是推動eVTOL成本下降的前提。”

據蔣俊估算,量產后的eVTOL,其銷售價格可降低到幾百萬元人民幣左右,結合eVTOL能源與運營價格低的特點,未來可實現2.5元每座/公里的服務價格,與出租車同臺競價。

當電動化的進程從地面向天空蔓延,由飛機“第三次技術革命”所帶來的變化可能比我們想象的更多。對此,以色列電動飛機初創企業Eviation的總裁兼CEO格雷戈里·戴維斯表示,飛機電動化不僅意味著能源的變化,它還意味著飛機可以更輕、更小、更智能,從而具備更豐富的應用場景。

一直以來,航空業的每一次重大進步都源于發動機技術的升級——活塞式發動機的誕生開啟了人類的航天時代,渦輪增壓發動機的出現,則讓廉價舒適的航空旅行成為可能。而現在,電動機或將把航空業帶進一個完全不同的時代:

從小處講,這個不同體現在乘坐體驗上,未來的航空也有望像自動駕駛賦予汽車的變革那樣,使得航班更智能化;

從大處講,“舊時代”里,由于我國傳統航空產業基礎薄弱,難以追趕歐美企業;但在新的電動時代,目前全球所有參與企業的發展水平相差不大,這也就意味著,我國航空業能夠以電動航空技術革新為契機,實現一場彎道超車。

本文來自微信公眾號:甲子光年(ID:jazzyear),作者:涂明

來源:IT時代網

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。

創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

熱門文章

精彩評論

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。