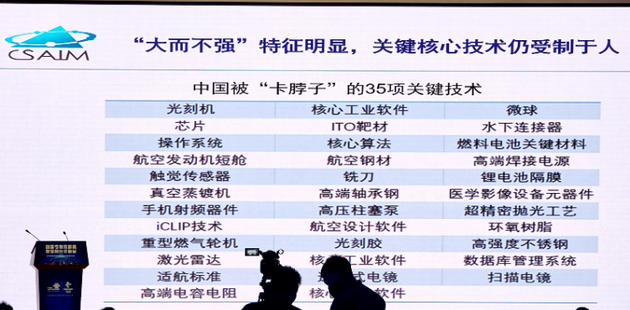

華為轉劉亞東3年前舊文!“卡脖子”實質是我們基礎科學大幅落后

9月18日,華為心聲社區轉發《劉亞東:我提出“卡脖子”問題三年了,許多人還不明白,除了那些核心技術,我們還缺什么》的總裁辦電子郵件,簽發人任正非。

在郵件中,科技日報社原總編輯劉亞東稱,中國諸多核心技術領域被卡脖子的實質是我們的基礎科學大幅落后于美西方。

劉亞東還稱,科學和技術是兩個完全不同的概念。簡單地說,規律的運用是技術,而技術背后的道理是科學。科學幫助我們認識和發現自然,而技術幫助我們征服和改造自然;科學解決“是什么”和“為什么”的問題,而技術解決“做什么”和“怎么做”的問題。

在當今中國,對科學和技術發展規律的系統性認知,遠比攻克若干核心技術重要。就此而言,我們尤其不應把科學與技術混為一談。但迄今為止,很多中國人,甚至包括一些科研人員和科技管理工作者,都搞不清科學和技術的含義及其區別。

另外,漢語里“科技”這個簡稱給我們帶來很多困擾。它把中國人搞糊涂了,認為科學和技術差不多,沒什么區別。(文 | AI財經社 趙昊)

附《劉亞東:我提出“卡脖子”問題三年了,許多人還不明白,除了那些核心技術,我們還缺什么》全文:

當前,中國在諸多核心技術領域被卡了脖子。但這只是表象,問題的實質是我們的基礎科學大幅落后于美西方。

一些腦筋靈活的人又開始貢獻“聰明才智”:中國只搞技術開發,而把科學研究這種“苦活累活”留給美國及其他西方發達國家;等他們出了成果,我們再做應用,發展經濟。這樣做行不行?答案是否定的!

一個現代化強國,不僅要有技術,而且要有科學,特別是基礎科學;必須擁有一大批足以改變人類命運的偉大科學發現,以及眾多能夠領導世界潮流的科學大師。否則,那就不是真正意義上的現代化強國。

從根本上推動人類文明發展的是科學,還是技術?技術的重要性毋庸置疑。首先,科學成果是通過技術發明來造福人類的;其次,技術進步又能極大地促進科學發現。然而,真正決定人類精神和物質世界的歷史、現狀和未來的是科學,而不是技術,科學對于技術的支撐和引領作用無以替代。在舉國關注“卡脖子”問題的當下,搞清楚這個問題至關重要。

01去功利化,超越對科學的膚淺理解

科學和技術是什么關系?考察最近三百年的人類歷史,我們很容易看到這樣的情形,即技術發明促進科學發現,或科學發現引領技術發明。一個典型的案例是,蒸汽機催生了熱力學,而熱力學又讓蒸汽機得以改進。

世界科技史學家W.C.丹皮爾在《科學史及其與哲學和宗教的關系》一書中說:“科學過去是躲在經驗技術的隱蔽角落辛勤工作,當它走到前面傳遞而且高舉火炬的時候,科學時代就可以說已經開始了。”丹皮爾所說的“科學時代”發端于十九世紀六七十年代的第二次工業革命。此前,發明家的成就一般要靠實際生活需求來推動。但從這時起,人們看到為了追求純粹的知識而進行的科學研究,開始走到實際應用和發明的前面,并且啟發和引領實際應用和發明。

當代科學和技術發展的一大趨勢是融合。科學和技術之間的界限越來越模糊,呈現出科學技術化和技術科學化的特征。從形成一種新知識到把這種知識運用到產品和工藝,所用的時間也在不斷縮短。甚至還有一部分科學正在變成技術,材料科學、基因科學、人工智能等很多領域的發展都提供了這方面的例證。技術越新,包含的科學知識越密集。另一方面,科學的進步也越來越依賴最新技術裝備的支持。

凱文·凱利在《技術想要什么》一書中原創了一個英文單詞“Technium”,臺灣學者將其譯為“科技體”,大陸學者很快也采用了“科技體”的譯法。應該說,“科技體”的意譯更準確地表達和延伸了原創者的意圖,就是要把科學和技術看作是一個整體,進而闡述這個整體的演化規律。

有學者曾做過一個“橄欖”的比喻:“橄欖”的兩端分別是科學和技術,而中間部位是科技體。而事實上,盡管相互融合是大趨勢,但科學和技術的各自主體還遠未合二為一。因此,“啞鈴”或許比“橄欖”更為貼切。當然,啞鈴的中間部位正不斷壯大。即使將來有一天,“啞鈴”真的變成了“橄欖”,橄欖兩端也仍將是獨立的客觀存在,否則就不能稱其為“橄欖”了。

需要強調的是,盡管科學與技術具有相互促進、相互融合的特點,但這并不足以打破科學引領技術的主流趨勢和總體規律。牛頓運動定律和愛因斯坦相對論支撐著人類航天夢想,麥克斯韋電磁理論奠基了電力和電子工業,圖靈原理和模型孕育了馮·諾依曼現代計算機構架,同位素的發現讓原子彈成為可能,還有許多生物工程、新藥、新材料無不是科學發現所派生的產物。更先進、更宏大、更精確的技術背后也必然地包含著更深刻的道理,而這些道理便是科學。

科學和技術是兩個完全不同的概念。簡單地說,規律的運用是技術,而技術背后的道理是科學。科學幫助我們認識和發現自然,而技術幫助我們征服和改造自然;科學解決“是什么”和“為什么”的問題,而技術解決“做什么”和“怎么做”的問題;科學一般與生產實踐沒有直接關系,而技術通常可以立竿見影地惠及大眾,造福百姓;科學往往以知識形態存在于無形,而技術以物質形態存在于有形;科學屬于上層建筑,而技術則是經濟基礎的一部分;科學有時能夠顛覆人類對宇宙的根本認識,讓世界觀發生徹底改變,而技術卻很難做到這一點。

科學是分學科的,還有應用科學和基礎科學之分。一些科學有應用價值;一些現在沒有,將來可能有;還有一些永遠都沒有。很多科學研究只是為了揭示自然規律,探索宇宙奧秘。就基礎科學而言,我們尤其不能片面、機械、僵化地理解和強調“理論聯系實際”。基礎科學對技術的巨大推動作用,往往都是“無心插柳柳成行”。

事實上,科學研究沒有“沒用”的。科學,探索的是自然規律。人們每掌握一條規律,都是一次自然認知的升華,從而在更高的精神境界中生產和生活,直至創造出新的文明。

興趣是人類最好的老師,也是推動科學發展的最強大也最持久的動力。很多科學研究只是為了滿足好奇心,我們的天性使然。人類渴望了解這個世界,迫切地想要知道我是誰?我從哪里來?我到哪里去?所有的文化,包括宗教在內,都是在嘗試回答這些問題時給出的不同答案。而科學的使命就是要不斷地揭示宇宙的本質和真相,也只有科學探索才能找到正確的答案。在此過程中,科學促進了人的全面發展,進而推動著整個人類文明的進步。我們應該超越對科學功利化的膚淺理解。

02科學支撐著美國的世界霸主地位

在當今世界上,直觀體現美國霸主地位的可能是其核動力航空母艦,或作為儲備貨幣在全世界通行的美元。但這些表象背后的實質是,美國在科學,特別是基礎科學領域對其他國家擁有碾壓式優勢。

二十世紀二三十年代,世界數學的中心在德國的哥廷根,那里聚集著世界上最杰出和最龐大的數學家群體。這個時期,世界物理的中心也在德國。相對論的提出者愛因斯坦、量子力學的創始人之一普朗克以及矩陣力學的鼻祖海森堡等都是德國科學家。

那時候,美國的科學充其量只能算作二流。但希特勒上臺后,情況開始發生變化。這位大獨裁者把德國的科學精英源源不斷地驅趕到其他國家,尤其是美國。歐洲最杰出的科學家幾乎都定居美國,這大大促進了美國科學的興起。可以肯定地說,如果沒有這些人,美國后來在科學上無法與蘇聯競爭并獲得冷戰的勝利。據統計,現在70%以上的諾貝爾科學獎獲獎者居住在美國。

2020年6月10日,2021年QS世界大學排名發布,排名前三的大學依然都來自美國,分別是麻省理工學院、斯坦福大學和哈佛大學。在排名前10的高校中,美國大學占據5所。

美國擁有許多舉世聞名、全球最頂尖的實驗室,包括勞倫斯伯克利實驗室、勞倫斯利弗莫爾實驗室、林肯實驗室、加州理工學院噴氣推進實驗室、洛斯阿拉莫斯實驗室、布魯克海文實驗室、橡樹嶺實驗室、貝爾實驗室、阿貢實驗室 ……

科學的發展為技術的進步提供了不竭動力。在軍工、航空航天、醫學和醫療技術、信息技術等重要領域,美國都以無可匹敵的實力和壓倒性的技術優勢雄居世界之首。上世紀九十年代以來,全世界 90%以上的技術創新,都離不開硅谷的技術支持,背后都有硅谷的影子。

同時,在一個高度發達的市場經濟環境中,美國的產學研以及風險投資好像受到魔力的驅使,不約而同地聚集到一起。二戰以后,美國的大學與工業企業互相聯合的趨勢不斷發展,越來越多的企業科研機構甚至企業本身建立在那些頂尖級大學周圍,進而形成五個龐大的區域性科學工業綜合體,分別座落在波士頓-劍橋、紐約一新澤西、華盛頓-巴爾的摩、舊金山-帕洛阿爾托和洛杉磯-圣地亞哥。此外,美國還有許多以聯邦研究機構為中心形成的科學工業綜合體,這種科學工業綜合體主要以國防部和國家航空航天局為代表。

美國的各種科學工業綜合體以其強大的科研產出能力和成果轉化能力,不斷更新人類的生產生活方式,也不斷強化美國在科技實力方面的霸主地位。

03日本不吝投入,為百年科學發展布局

1985年9月22日,美國、日本、聯邦德國、法國以及英國的財政部長和中央銀行行長在紐約曼哈頓的廣場飯店舉行會議,簽訂了著名的廣場協議。廣場協議直接導致日本泡沫經濟的破滅。日本從此陷入了長達十年的經濟停滯,即“失落的十年”(The Lost Decade)。也有人說“失落的二十年”。我們的輿論經常樂此不疲地宣傳和渲染這個話題。

的確,日本經濟是出了些問題。與此同時,中國的經濟規模已經大幅超越日本。于是,很多國人在歷史恩怨和現實利益糾葛中,產生幸災樂禍的心態,并且不時對日本投以鄙夷的目光。那么,日本真的沒落了嗎?

2019年,日本化學家吉野彰、美國固體物理學家古迪納夫、美國化學家威廷漢共同獲得諾貝爾化學獎,表彰他們在開發鋰離子電池方面的杰出貢獻。三位獲獎者都被稱為“鋰電池之父”。吉野彰是繼2018年本庶佑之后,日本第27名諾貝爾獎獲得者,也是第8位獲得諾貝爾化學獎的日本人。

本世紀以來,這個只有1.26億人口的島國已有19人獲諾貝爾獎。2001年,日本夸下海口,“50年拿下30個諾貝爾獎”。現在時間沒有過半,完成的任務已經過半。事實證明,日本人沒有吹牛。其實,包括已經加入了美國國籍的兩位日本人在內,日本人總共已有近30人獲得諾貝爾獎。本世紀獲得諾貝爾獎的日本科學家人數僅次于美國,世界排名第二位。

盡管很多科學研究并非以促進生產力為目的,但它對技術創新派生的溢出效應往往十分顯著。獲得諾貝爾獎的每位日本科學家背后,幾乎都對應著一個高新技術產業。在半導體芯片、光學、超級計算機、超高精度機床、工業機器人、頂尖精密儀器、碳纖維、工程器械、燃氣機輪等多個領域都能找到這種對應關系。

以大家現在最關注的半導體芯片技術為例,這個產業涉及的十大設備生產商中,美國企業4家,日本企業5家。半導體芯片有19種必需的材料,具備極高的技術壁壘。日本企業在其中硅晶圓、合成半導體晶圓、光刻膠、靶材料、封裝材料等14種材料上均占50%及以上的市場份額。

2019年7月1日,日本宣布對韓國三類原材料進行出口管制,這三類原材料是用于半導體制造的化工品,分別是光刻膠、氟聚酰胺和高純度氟化氫。這三種化工品,韓國都對日本依存賴度較高,氟聚酰胺甚至達到了93.7%,而用于半導體制造的高純度氟化氫幾乎100%由日本進口。禁令一出,韓國電子業就受到巨大的震動,很快服軟。

日本半導體材料行業在全球范圍內長期保持著絕對優勢。在這個領域獲得諾貝爾獎的日本科學家是:江崎玲于奈,因在半導體中發現電子的量子穿隧效應獲得1973年諾貝爾物理學獎;白川英樹,因首次合成出了高性能的膜狀聚乙炔獲得2000年諾貝爾化學獎。

全球專業信息服務提供商科睿唯安(Clarivate Analytics,原湯森路透知識產權與科技事業部)不久前發布了《2021年度全球百強創新機構》報告,該報告依據發明專利數量、質量、成果影響力、全球化保護等指標,遴選全球最具創新力機構。從上榜機構所在國家看,美國上榜的機構有42家,日本29家,這兩個國家的上榜機構超過了總數的72%。大家所熟知的亞馬遜、蘋果、高通、索尼、日立、本田等國際巨頭均在其中。中國大陸只有華為、騰訊、小米、電信科學技術研究院這四家機構入圍。

聯合國工業發展組織(UNIDO)發布的各國工業競爭力報告也充分證實了新世紀以來,日本在全球制造業領域始終名列前茅。特別是在全球產業鏈上游的材料、零部件、裝備制造等核心技術、高附加價值產品制造方面,日本無可爭議地處在領先地位。

近些年來,日本的創新布局也發生巨大變化。日本早就拋棄已經淪為低端制造業的家電之類產業,轉而全力投入新能源、新材料、人工智能、機器人、生物醫學、環境保護等新興領域。其實,日本始終擁有世界一流的技術創新體系,并且牢牢占據著產業鏈的高端,而其他大部分國家只是它的下游。

即使是在20世紀最后20年,在泡沫經濟破滅后的一派蕭條中,日本政府也依然不吝嗇于科研投入。從2005年到2015年,日本這十年的科研經費平均達到國內生產總值的%,居發達國家首位,而2016年美國為2.8%。日本比美國的投入比例還要高!此外,日本由企業主導的研發經費占總研發經費的比例世界第一;日本核心技術專利數量世界第二;日本的專利授權率高達80%。我們陶醉于中國位居世界第二大經濟體的時候,千萬不要忘了,日本人正在為未來一百年的科學發展布局。

04中國的持久強盛有賴科學繁榮

當前,中國在諸多核心技術領域被卡了脖子。但這只是表象,問題的實質是我們的基礎科學大幅落后于美西方。因此,“頭痛醫頭,腳痛醫腳”的辦法解決不了根本問題。

科學是技術的源泉。而在科學中,基礎科學又是應用科學的源泉。一般而言,科學發現比技術創新難得多,而技術創新又比開發應用難得多。科學研究的投入強度大、等待時間長。于是,一些腦筋靈活的人又開始貢獻“聰明才智”:中國只搞技術開發,而把科學研究這種“苦活累活”留給美國及其他西方發達國家;等他們出了成果,我們再做應用,發展經濟。這樣做行不行?答案是否定的!即使短期內可以,但絕不是長久之計,除非我們想永遠跟在別人屁股后面跑。

此外,科學是人類文化中一個最重要的組成部分。如果我們以及我們的后代學習科學時,教課書里永遠都是外國人的名字,那么中國的文化自信從何而來?

事實上,在當今中國,對科學和技術發展規律的系統性認知,遠比攻克若干核心技術重要。就此而言,我們尤其不應把科學與技術混為一談。但迄今為止,很多中國人,甚至包括一些科研人員和科技管理工作者,都搞不清科學和技術的含義及其區別。

漢語里“科技”這個簡稱給我們帶來很多困擾。它把中國人搞糊涂了,認為科學和技術差不多,沒什么區別。比如,“高科技”在中國是一個很熱的詞。雖然對“高科技”的概念似懂非懂,但很多人張口閉口都是這三個字。這種既不準確也不科學的中文表達,把全社會帶入了一個認識上的誤區。他們不知道,科學只講大小,不論高低;而技術只講高低,不論大小。

“大科學”(Big Science)是國際科學界提出的概念。美國科學家普賴斯于1962年發表了題為《小科學、大科學》的著名演講。他認為二戰前的科學都屬于小科學,從二戰時期起,進入大科學時代。就其研究特點來看,主要表現為:研究目標宏大、多學科交叉、參與人數眾多、投資強度大、需要昂貴且復雜的實驗設備等。

“高技術”(High Technology)的提法也源于美國,是一個歷史的、動態的、發展的概念。國際上對高技術比較權威的定義是:高技術是建立在現代自然科學理論和最新的工藝技術基礎上,處于當代科學技術前沿,能夠為當代社會帶來巨大經濟、社會和環境效益的知識密集、技術密集的技術。

所以,我們可以講“大科學”,但不可以講“高科學”,英文里壓根兒就沒有“High Science”之說。把中國人所說的“高科技”翻譯成英文,只能譯成“High Technology”,而不能譯成“High Science and Technology”。

弘揚科學精神不是一句空話。各界人士講話、文件起草以及媒體報道,在概念的表述上必須做到精準,而不能似是而非。人們至少應該明白,中國人耳熟能詳的“高科技”,其實就是高技術,與“科”字并不相干。比如我們常說的“高科技企業”,其實是“高技術企業”。

由概念不清導致的行為偏差,已經、正在并且將會嚴重阻礙中國科學技術事業的發展。科學研究和技術開發,它們的目標任務不同,途徑方法不同,因而管理和考評手段也不同。用管理科學研究的辦法管理技術開發,或者用管理技術開發的辦法管理科學研究,都是行不通的。

科學的去功利化在中國注定是艱難的,同時也是緊迫的。我們總是說,改革開放40多年來,中國科技事業取得了巨大的成就。準確地說,那是技術上的成就,而真正的科學成就并沒有我們想像的那么大,甚至乏善可陳。

我們的目標是到2050年,把中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。應該清醒地認識到,社會主義現代化強國的內涵必須包括強大的基礎科學。一個現代化強國,不僅要有技術,而且要有科學,特別是基礎科學。一個真正的科學強國必須擁有一大批足以改變人類命運的偉大科學發現,以及眾多能夠領導世界潮流的科學大師。否則,那就不是真正意義上的現代化強國。

(本文作者系南開大學二級教授、新聞與傳播學院院長,科技日報社原總編輯,2018年6月,科技日報原總編輯劉亞東在中國科技會堂發表演講《除了那些核心技術,我們還缺什么》。)

報送:董事會成員、監事會成員

主送:全體員工

二〇二一年九月十八日

來源:AI財經社

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。

創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

熱門文章

精彩評論

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。