全面分析VR/AR產業鏈,促進AR眼鏡商業落地進程

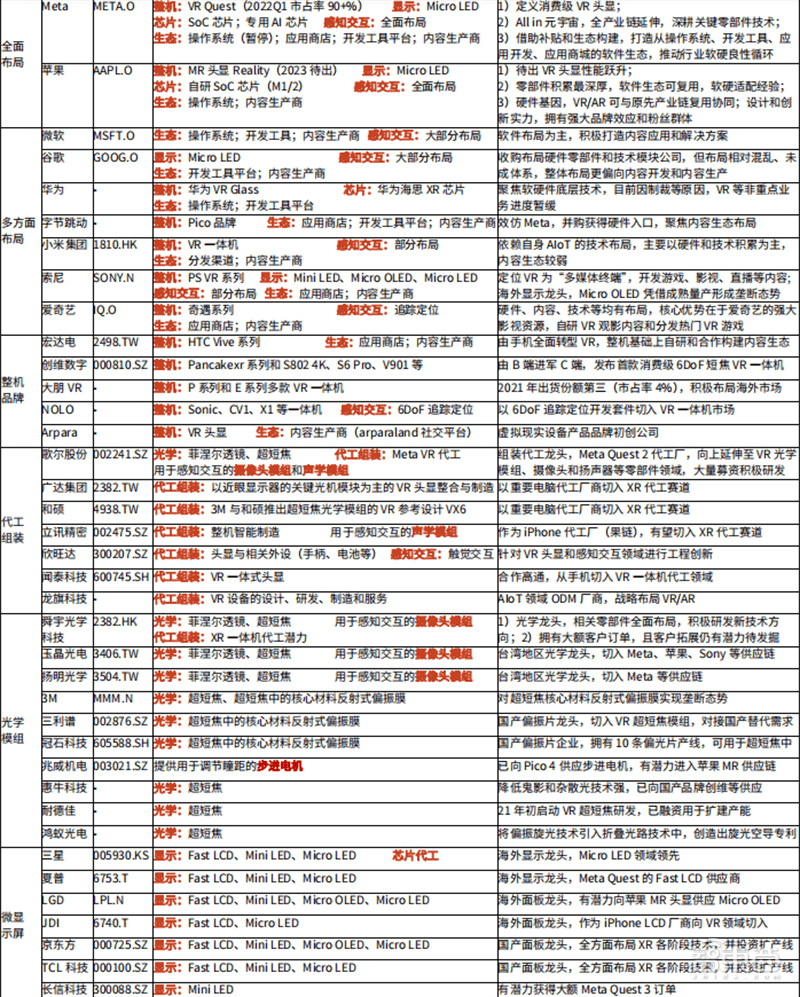

2021 年元宇宙“元年”帶動載體 VR/AR 重回風口,看好作為下一代智能終端的長期增長邏輯。終端層面,Meta、蘋果、索尼等新品迭出,Pico、創維等國內公司積極布局催生國產化趨勢,龍頭動向激發市場對 VR/AR 及其零部件產業鏈的投資熱情;零部件層面,技術進步是核心驅動力,VR 頭顯因體驗升級有望加速放量,光波導等 AR 關鍵技術量產取得進展,促進 AR 眼鏡商業落地進程。

本期的智能內參,我們推薦光大證券的報告《VRAR 性能提升落地加速》,全面分析VR/AR的產業鏈。

來源 光大證券

原標題:

《VRAR 性能提升落地加速

作者:付天資 王贇 趙越

一、VR 性能迭代放量加速,AR 蘊藏潛力蓄勢待發

2021年成“元宇宙元年”,大事件頻出,市場關注度大幅提升。海外,“Facebook更名為 Meta”、“微軟收購暴雪”體現巨頭深耕元宇宙硬件及內容的決心;國內,“字節跳動收購 Pico”有望開啟國產 VR 一體機終端大規模推廣的序幕。VR/AR 作為元宇宙時代信息的入口和載體,有機會成為下一代互聯網的智能終端,搶先布局硬件具備戰略意義。

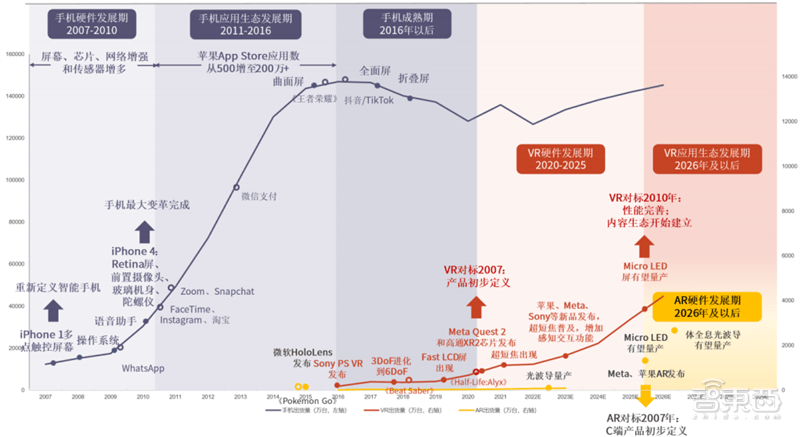

▲復盤智能手機發展,硬件是變革早期驅動力,并預判 VR/AR 發展階段和發展路徑

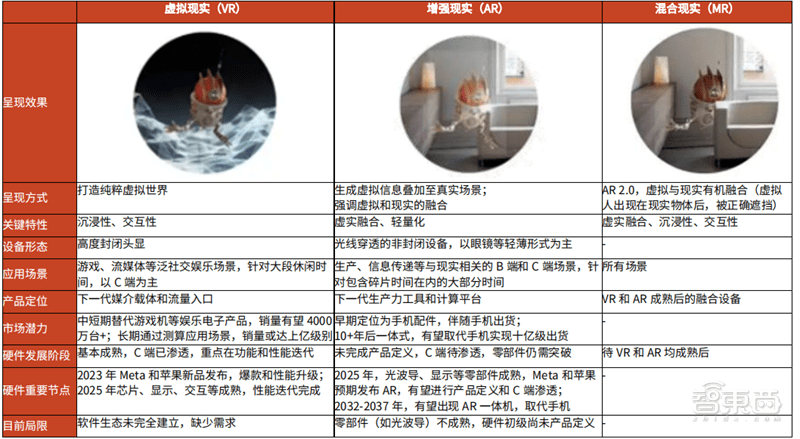

▲虛擬現實(VR)和增強現實(AR)行業發展情況對比總表

虛擬現實(Virtual Reality,VR)與增強現實(Augmented Reality,AR)均有望成為元宇宙入口,但存在諸多差異。

1) 應用:VR 強調虛擬沉浸,與現實世界隔絕,適用于大段休閑時間的泛娛樂和泛社交場景,如游戲、視頻、直播、展覽、教育培訓等;AR 強調虛實融合和可移動性,可幫助解放雙手,用于與現實相關的大多數場景,如工業生產、醫療、信息提示等;

2) 市場潛力:VR 因沉浸、交互特性定位為媒介載體,有望對游戲機、投影儀、電視等娛樂電子設備進行取代,進而滲透至健身、醫療、教育等場景進行輔助,我們預期長期出貨量有望達 4000 萬臺到數億臺;AR 因連接現實應用更廣泛,最終一體機形式有望取代手機成為新一代生產力工具,因此更具市場發展潛力;

3) 硬件:兩者諸多技術互通,但 AR 光學系統更復雜,且輕量化要求與性能矛盾更大,尚待零部件迭代,目前蘋果、Meta 等海外巨頭皆尚未完成產品定義,仍處于硬件發展早期階段;VR 發展基本成熟,目前聚焦硬件性能升級和軟件生態建立。

VR:中短期(2022-2025 年)為 VR 硬件性能爬升期,VR 頭顯將增加多樣化功能并增強性能以提升用戶體驗,2025 年有望達到硬件成熟期。2020 年,Meta Quest 2 完成產品定義和 C 端滲透。此后,VR 硬件聚焦功能增多和性能升級,驅動上游零部件和技術模塊迭代、采用新技術路徑;

2022 年,受新品推遲發布和 Meta 上調價格等短期因素影響,出貨增長暫緩;預計2023 年,隨著 Meta、蘋果、索尼等眾多重磅 VR 頭顯的發布,市場有望再次活躍,推動全行業技術升級和出貨量持續提升;2025 年,隨著 Micro LED 顯示技術、更高性能 XR 芯片和重要感知交互功能等的成熟,VR 設備走向成熟,硬件性能迭代基本完成;2025 年后,VR 發展重心轉移至內容端,進入應用生態發展期,更多內容和場景的出現提升市場需求,出現下一增長拐點。

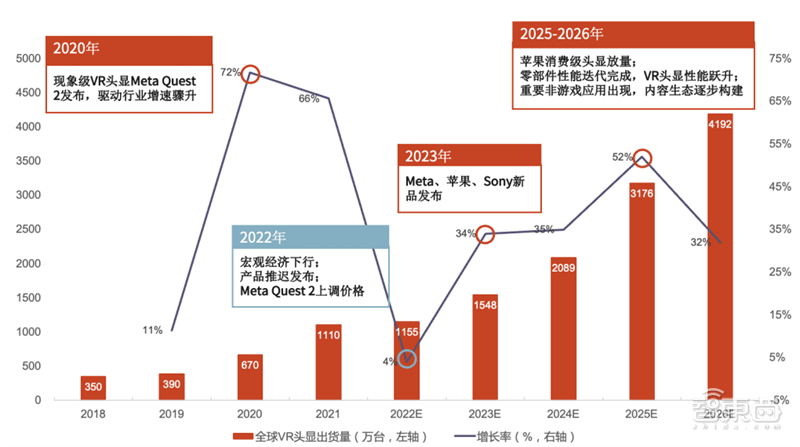

▲2018-2026 年 VR 全球出貨量及預測

VR出貨量整體增長趨勢受硬件性能迭代、內容生態改善等因素推動,各年出貨預測則參考待出新品數量、新品突破水平以及具體發售時間等因素。一方面預測增長率,參考 2020 年 Meta Quest 2 頭顯帶動 VR 行業,給予多產品待出的 2023 年和 2025 年較高增速;另一方面統計各 VR 頭顯品牌當前銷量和布局,分別預測各品牌未來出貨水平。兩個維度進行交叉驗證和數據調整,得到 2022 年-2026 年中短期階段相對合理的 VR 出貨量預測。

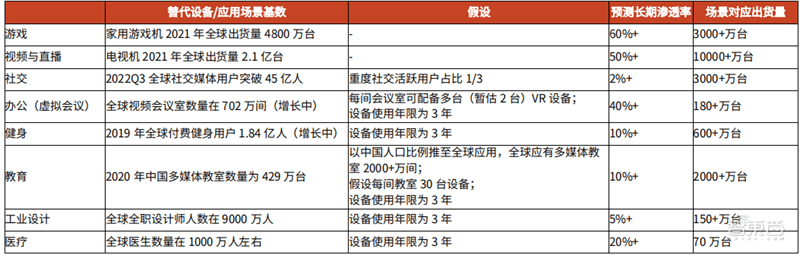

現階段 VR 應用場景主要集中于游戲,也出現少量視頻、直播應用。未來,VR 應用有望向社交、辦公等領域拓展滲透,并為教育、醫療、工業設計等提供輔助支持。應用場景拓展驅動長期 VR 出貨量進一步增長。因此,針對各應用場景,我們參考游戲機、電視機當前出貨量,以及社交、健身、設計等應用的覆蓋用戶數量,結合設備使用年限(即換機頻率),測算 VR 硬件的需求上限;參考 VR 頭顯當前滲透率和傳統硬件設備滲透率水平,分別假設遠期 VR 硬件對各行業應用的滲透率。通過詳細測算,VR 出貨量有潛力從 4-5 千萬增長至上億級。

▲長期內容生態建立后,VR 硬件出貨量空間有望超億臺

高移動性、解放雙手,AR 具備相比 VR 更大的市場潛力。AR 具備虛實融合、賦能現實的特性,使其定位為未來的生產力工具和計算平臺,可適用于大多數 B 端和 C 端場景;同時 AR 眼鏡作為輕量化穿戴設備,具備移動性和解放雙手作用。硬件發展初期預計將以手機配件形式發行,可類比 TWS 耳機和智能手表等可穿戴設備;未來一體機成熟后,將取代手機,擁有十億級出貨量的廣闊市場空間。

AR 硬件因光波導等零部件技術和輕量化要求掣肘,尚未推出相對成熟能大規模放量的 C 端產品。我們認為,2022-2025 年為 AR 零部件加速研發、技術積累階段,光波導、顯示、交互等眾多技術模塊有望取得突破

實現量產。2025 年前后,蘋果和 Meta 預計將推出 AR 眼鏡,兩者市場地位和技術積累強,有望完成 AR 眼鏡的產品定義,開啟 C 端滲透序幕,AR進入硬件成長期。

二、VR:硬件基本成熟,零部件技術方案迭代加快頭顯放量

2020 年 Meta Quest 2 發布后,因高性價比和良好均衡性能,VR 頭顯在 C 端開始加速滲透,2021 年出貨量超千萬臺,產業鏈各零部件方案選擇趨于統一,VR 完成產品定義、基本成熟。VR 市場的升溫引來更多上游零部件廠商和下游內容生產者的加入,一方面在硬件端實現性能躍升,搭載功能增多和零部件技術升級;另一方面在內容端實現應用場景拓展、內容豐富度提升,軟硬協同發展走向良性生態循環。因此,未來 VR 頭顯有望快速放量。

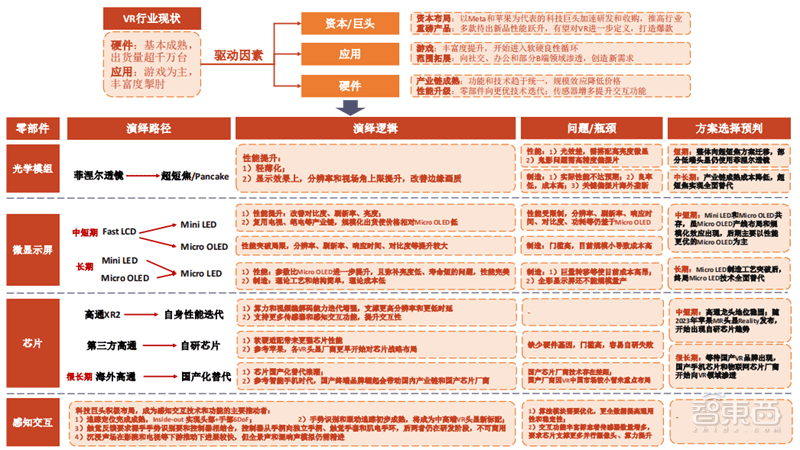

▲梳理匯總 VR 硬件的當前技術瓶頸和未來技術預判

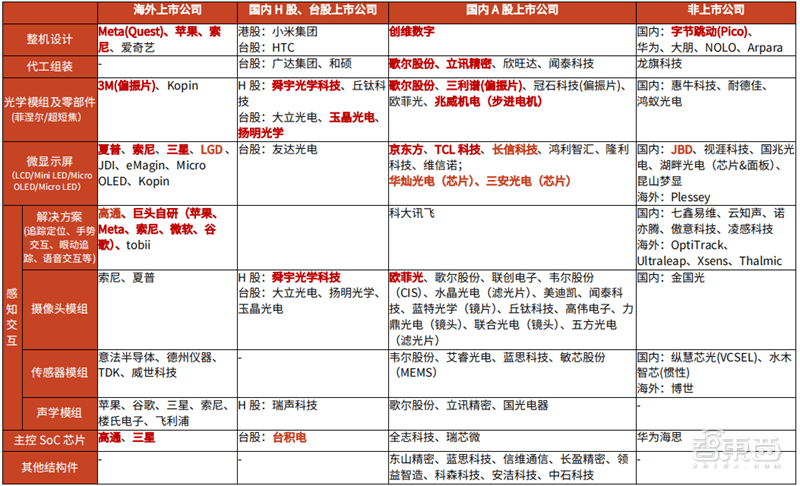

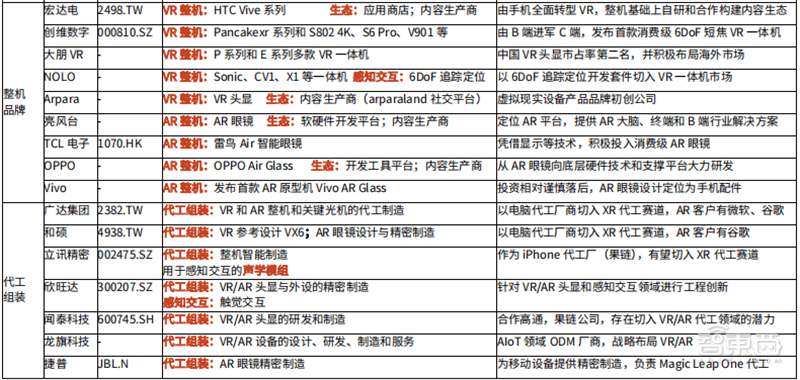

1、產業鏈與相關公司梳理

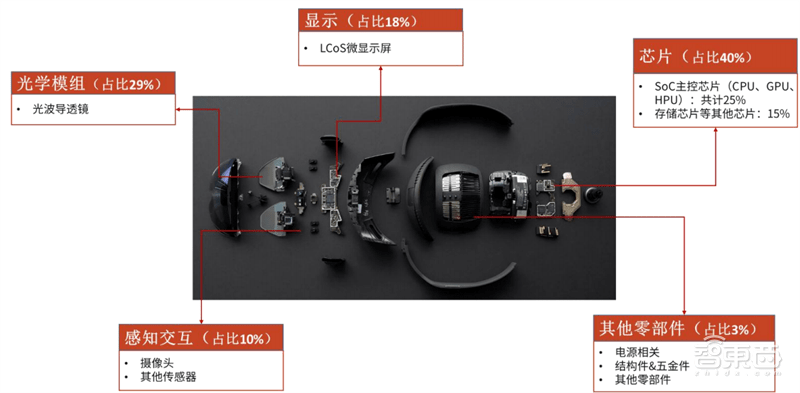

VR 芯片成本占比近半,光學和顯示承擔圖像呈現功能。以 Pico neo 3 VR 一體機為例,芯片獨立計算和存儲,算力和編解碼要求高,占總成本的 45%。顯示屏發出圖像光線,由光學模組放大后耦入人眼,兩者分別占總成本的 3%和18%。目前光學使用菲涅爾透鏡(成本 5 美元),若切換至超短焦(成本約30-40 美元)有望將光學占比提升至 10%以上。感知交互成本主要來自于攝像頭,與光學產業鏈有部分重疊。除零部件性能迭代外,VR 需兼顧沉浸感、交互性、舒適性和經濟性,工程化設計實現全局最優。

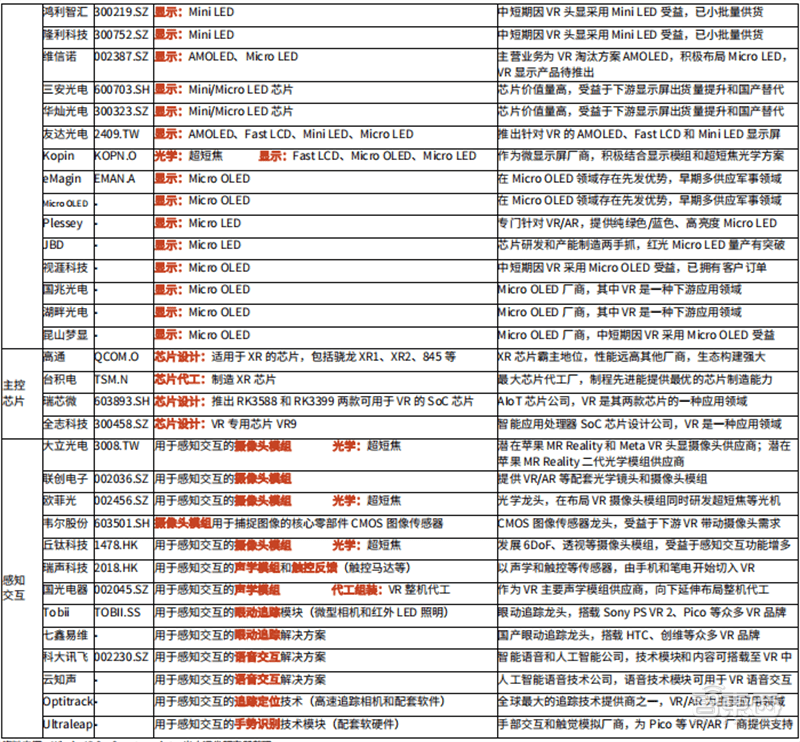

▲VR 硬件產業鏈與重點公司梳理

▲VR 硬件產業鏈的重點公司匯總表

2、VR 現狀:硬件、應用和資本共同發力,看好 VR行業維持較快發展

2020-2021 年 VR 高速放量,2022 年出貨量因產品周期、宏觀經濟影響,增速放緩。根據 IDC 數據,2021 年全球 VR 出貨量達 1095 萬臺,同比增速 63%,年出貨量首次突破千萬,迎來行業進入復蘇階段的拐點。其中,Oculus Quest2 出貨量為 880 萬臺,占比 79%。然而,市場對 2022 年 VR 出貨量相對悲觀,預計其可能難以保持高增速,據 36 氪 22M6 披露,Meta 對原有出貨量預期調低 10%-20%。主要原因包括全球宏觀經濟恢復不及預期,以及 Meta 因核心廣告業務衰退打算削減成本從而影響對 VR 的補貼、硬件投入和研發項目,以及多款備受矚目產品發布時間推遲至 2023 年及以后。

VR 產業并不會“曇花一現”,我們仍對 VR 中長期發展保持樂觀。考慮到:1)硬件:性能提升帶來更佳體驗,產業鏈成熟實現更多供應;2)內容:豐富度和應用場景拓展帶來更強需求 ;3)巨頭布局進行產業鏈延伸,生態體系逐步完善,隨著軟硬件螺旋上升相互推動,VR 產業將持續穩健發展至成熟階段。

▲近期發布的熱門 VR 頭顯性能參數匯總,VR 頭顯形態、功能和技術方案趨于統一

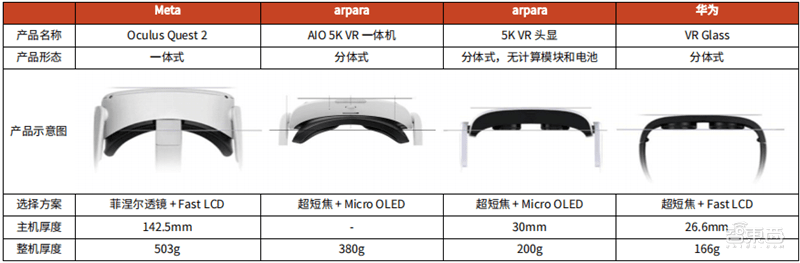

制造:功能和技術路徑趨于統一,供應鏈成熟助力成本下降。1) 產品形態:除智能終端廠商如索尼和華為仍對原有分體式 VR 產品系列迭代,具備獨立算力、顯示和交互的一體式 VR 頭顯成為 VR 主流形態;

2) 產品功能:當前產品交互功能趨同,普遍搭載 4 個攝像頭、采用 insideout 空間定位技術以及頭部和雙手 6DoF 追蹤位移;支持瞳距和屈光度調節,適配不同臉型和近視人士;同時,一體化頭顯采用 Wi-Fi 6 連接技術,實現無線串流功能;

3) 技術方案:處理器、光學透鏡、顯示屏等核心元器件方案基本統一。高通驍龍 XR2 成為主力芯片;菲涅爾透鏡光學+Fast LCD 顯示方案成熟支持大規模量產,超短焦光學+Micro-OLED/LED 顯示的技術迭代方向清晰。Oculus Quest 2 的暢銷使其他廠商效仿采用其零部件,推動供應鏈完善。

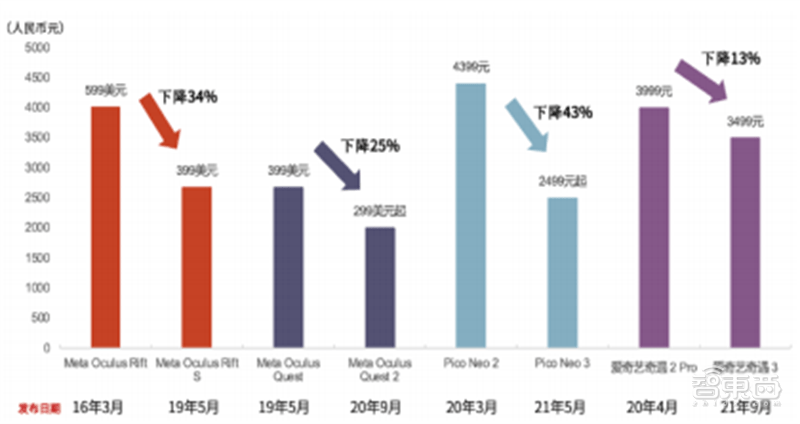

在供應端,有助于上游核心零部件規格統一,促進產業鏈逐步成熟,有利于降低零部件及整機成本的生產成本;在需求端,成本降低助力新頭顯價格持續下降,有望進一步提升消費級市場滲透率。

▲產業鏈成熟,幫助 VR 頭顯價格逐漸降低

技術:VR 頭顯性能仍有優化空間,體驗升級有望加速出貨,市場潛力可觀。VR 頭顯的沉浸感、交互性和舒適性仍待提升,眩暈和疲勞問題突出。VR 輸入輸出系統模擬真實五感認知,促使人在虛擬世界產生身臨其境感。一方面,分辨率、視場角等視覺感受應趨向人眼級別;另一方面,刷新率和網絡時延盡可能小,保證交互實時精確,實現視覺和用戶的行動、操作的匹配。設備笨重、低真實度、流暢度差以及動作和視覺的割裂均導致眩暈癥和視覺疲勞。

為提升用戶體驗和解決尚存問題,各技術仍在積極研發和迭代:

1) 核心零部件迭代現有性能參數。當前,已量產 VR 頭顯達到“部分沉浸”要求,仍有較大提升空間。芯片提升幫助加快計算速度、降低響應時間,光學和顯示零部件綜合視覺效果和輕薄外形持續改進,5G 通信網絡和電池續航等外部技術的升級也對 VR 頭顯舒適性的提升至關重要;

2) 聽覺、嗅覺、觸覺等五感交互技術的需求,從另一個方向驅動零部件數量增加和性能增強。現有 VR 頭顯更關注視覺,若想實現顛覆性的 3D 傳播,需實現全感 VR,增加空間追蹤定位、眼動追蹤、手勢識別、面部識別、語音輸入和沉浸聲場等交互功能。軟件方面,蘋果、Meta 等巨頭積極研發相關算法;硬件方面,更豐富的感知交互功能要求更多傳感器和更強算力芯片的參與,目前芯片可搭載 7 顆攝像頭,蘋果在研 MR 硬件或將采用自研芯片,支持更多攝像頭數量。

▲VR 整機設備性能指標達到”部分沉浸”要求

2023 年左右,多款VR 頭顯待出,產品性能躍升。光學和顯示方面,技術方案由菲涅爾透鏡+FastLCD 向超短焦+Mini LED/Micro OLED 演進;交互方面,手勢追蹤、眼動追蹤和面部追蹤等功能成為標配,并探索觸覺反饋。重點關注 Meta Quest Pro 和Apple MR 這兩款高端頭顯,有望帶動全行業技術升級,更優性能助力出貨量可持續增長。同時,Meta Quest 3 和 Pico 4 作為爆款續作也可能拉高出貨量。

Pico 已成為自 Meta Quest 后的第二大 VR 整機廠商,2021 年出貨量超 50 萬臺,據AR 圈 22M5 披露,2022 年目標出貨 180 萬臺。國產 VR 廠商也在積極布局出海。根據 Counterpoint 數據,大朋 VR 20Q4 在新加坡、馬來西亞、日本的業務占比超 30%,同時 Pico 已進軍歐洲消費市場,開始向英國、德國、法國等市場銷售。國內消費電子廠商也向 VR 領域延伸布局,如創維數字(000810.SZ)于 22 年 7 月 25 日發布采用超短焦光學的 PANCAKEXR VR 一體機。國產 VR 品牌的崛起利好國內產業鏈的建立,惠及零部件等上游廠商。

▲近期發布或待出的重點 VR 頭顯性能參數整理

3、光學:超短焦基本成熟,廠商布局加速量產制造

光學模組實現近距離成像,是 VR 與手機等 2D 屏幕的主要區別。以下性能指標被光學模組決定,影響沉浸感和舒適性,成為選擇光學方案的關鍵考量:

1) 視場角 FOV,即視野范圍。視場角是最為關鍵的 VR 參數之一,人類雙眼視場角最大可達 200°,為實現完全沉浸 VR 頭顯的視場角應接近人眼;

2) 光學效率。光線穿過透鏡、反射、折射直至入眼的過程,未被損耗的比例;

3) 透鏡厚度。舒適性需求要求頭顯輕薄化,對透鏡的厚度和重量帶來要求;

4) 成像質量。出現圖像畸變(變形,與實物不符導致失真感)和雜光現象(除成像光線,其他非成像光線在光學系統上面擴散,導致光斑)等問題。

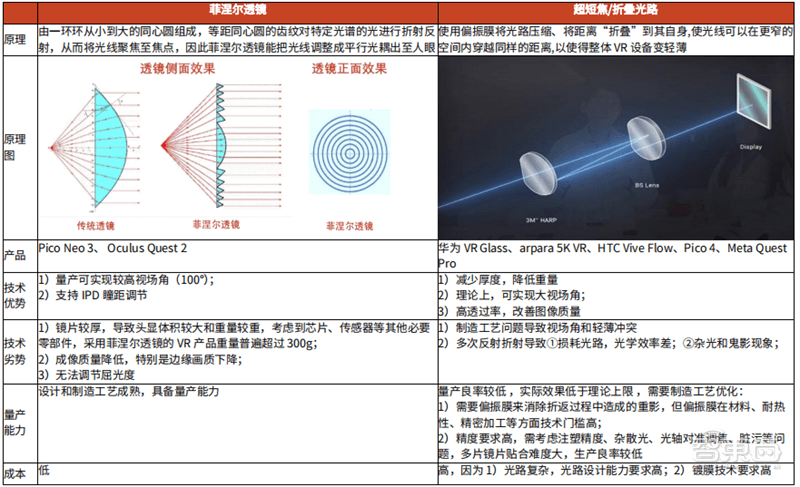

▲VR 光學模組中,菲涅爾透鏡和超短焦的方案對比

超短焦方案技術領先,相比菲涅爾透鏡幫助性能提升,具體表現在 1)更加輕薄,增強舒適性;2)拉高 FOV、分辨率上限;3)改善成像質量。

傳統透鏡-菲涅爾透鏡-超短焦的技術路徑,VR 輕薄化趨勢明顯。現階段 VR 頭顯多采用菲涅爾透鏡和短焦兩種方案,傳統透鏡已被淘汰。菲涅爾透鏡減去傳統透鏡除邊緣齒紋以外的冗余光學元件,實現減重和體積縮小。超短焦方案使光線在鏡片、延遲片、反射式偏振片中多次折返后耦出,將光路壓縮至 2-3 片偏振片這一更窄空間內,打破菲涅爾透鏡對焦距的要求,幫助頭顯重量降至200g 以內,厚度縮減至傳統終端的三分之一,大幅提升佩戴舒適性。

▲超短焦方案大幅減少頭顯厚度、重量和體積

提升視場角、分辨率的理論上限,改善成像質量,技術潛力可觀。超短焦方案能在輕薄外觀的同時,獲得更清晰的畫面以及更大視場角,分辨率理論無上限,視場角理論上限也由菲涅爾透鏡的 140°提升至 200°。目前 2P 超短焦方案視場角為 95°-100°,未來 3P 超短焦方案將進一步提升超過現有菲涅爾透鏡水平。同時,超短焦方案沒有邊緣畫質模糊和畫面畸變等缺陷,成像效果更佳。

超短焦性能上限優于菲涅爾透鏡,技術迭代后仍有較大提升空間,因此超短焦取代菲涅爾透鏡的技術發展路徑清晰。但超短焦也有缺陷待解決:1)每次光路折疊將損失 50%能量,低光效特點需搭配高亮度顯示屏,如 Micro OLED/LED顯示;2)多次反射折射,導致雜光和鬼影問題,需使用高精度反射式偏振片。

超短焦目前量產制造方面仍在爬坡期,實際性能、量產能力、制造成本仍距市場預期有提升空間,多應用于高端和企業級 VR 頭顯。光路設計復雜,目前制造工藝導致視場角和輕薄沖突,實際表現距離理想性能存在差距;另一方面,偏振膜門檻高,在材料、耐熱性、精密加工上存在問題,多片鏡片貼合難度大、精度要求高,導致量產良率低,成本相比菲涅爾透鏡高近 10 倍。3P 等多片式超短焦方案能提升性能,但對產能、成本和良率等制造工藝提出更大挑戰。菲涅爾透鏡制造工藝成熟,能以低廉價格大規模量產,存在一定制造端的優勢。

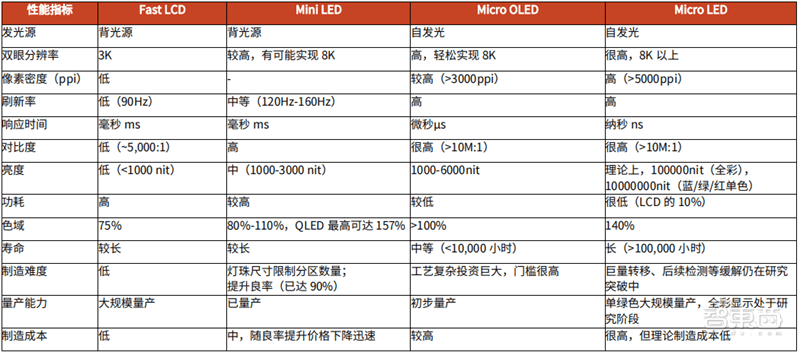

4、顯示:Fast LCD 先行、Micro OLED 過渡,MicroLED 有望 25 年鋪開

顯示屏影響沉浸感,其中清晰度和視覺暫留等相關指標最為重要:

1) 清晰度指標:圖像清晰將提高沉浸感,指標①分辨率,即水平像素和縱向像素的數量,理想應達到 8K 或 12K 以上;②像素密度(ppi),VR 顯示屏面積有限,反映每英寸面積像素數的像素密度比分辨率更重要,800ppi將有效緩解“紗窗效應”,達到 2000ppi 以上才可呈現肉眼般的清晰度;

2) 視覺暫留指標:視覺暫留(Persistence)是視網膜產生的視覺在光停止后,仍保留一段時間的現象,又稱“余暉效應”,是致使眩暈的原因之一。低余暉技術包括①提高刷新率,幫助減少動畫中各靜態圖片的重影,畫面變化流暢,理想指標為 150-240Hz;②降低響應時間,液晶對輸入信號轉暗或轉亮的時間應盡可能短。顯示屏的延遲由兩者的短板項決定;

3) 對比度:是屏幕最白和最黑亮度的比值,決定屏幕呈現的色彩飽和程度;

4) 亮度:亮度高有利于提升對比度,豐富圖像細節,電視屏亮度多在 200-500nit,日光下應達到 700nit。但 VR 的入眼亮度由屏幕亮度和光學效率決定,因此,若采用光效低的光學方案,應搭配高亮度的顯示屏;

5) 功耗:低功耗的顯示屏,可減少散熱,延長續航時間,提升舒適性需求。除以上重要指標外,顯示屏的色域、壽命、重量和厚度等也可做輔助參考。

Fast LCD 是目前 C 端 VR 頭顯大規模量產的主流顯示技術,但性能僅處于初級水平,仍需研發新的顯示技術促進體驗升級。Fast LCD 因低成本和良好性能助力 VR 的消費級滲透。早期 VR 沿用其他消費級設備的 AMOLED 屏幕,但存在紗窗效應和高成本問題。2019 年,Fast LCD因制造成熟,大幅降低成本,進入 VR 廠商視野。Fast LCD 顯示性能良好,雙眼分辨率提升至 4K,有效緩解“紗窗現象”;鐵電液晶材料和超速驅動技術,將刷新率提升至 90Hz。2020 年,Meta Quest 2 采用 Fast LCD,爆款產品促進產業鏈整合,近兩年 VR 顯示屏方案選擇趨于統一。

Fast LCD 下層為背光源,電流操控中層的液晶分子改變背光源光線照在上層彩色濾光片的比例,產生色彩。Fast LCD 的顯示原理致使諸多顯示性能較差:

1) 亮度低,功耗大:背光源永遠全亮,和濾光片帶來的能量損耗,使屏幕亮度低、功耗大。Fast LCD 難以滿足低光效的超短焦方案所需的亮度;

2) 對比度差:背光源特性使屏幕無法呈現純黑,對比度差,存在漏光現象;

3) 刷新率低:工作原理導致刷新率遠低于 OLED 等方案,且難以提升;

4) 清晰度受限:驅動電路放置于像素間隙,像素間隔限制分辨率和 ppi 提升。

顯示廠商大力研發投入,涌現出多種顯示方案,其中可分為基于 Fast LCD 進行背光源改造的 Mini LED 和 QLED,以及自發光的 Micro OLED,均搭載 VR 頭顯實現規模量產,成為過渡期的顯示技術。

Mini LED 將背光源分區調控,有效改善對比度、刷新率和亮度。Mini LED 將Fast LCD 的整塊 LED 背光源改為數萬個 LED 燈珠,各區域可單獨控光,提升對比度,實現 HDR 效果,畫面質量媲美 AMOLED。同時,亮度和刷新率大幅提升,目前最高可實現局域亮度 2000 Nit。京東方、鴻利智匯等多家公司進行量產,Pimax、Varjo、創維等已推出搭載 Mini LED 的 VR 設備,Meta QuestPro 也采用 Mini LED 背光。

Mini LED 仍有 LCD 固有缺陷,良率提升使原本高昂的成本快速下降。LCD 存在可視角度差和色域窄的固有缺陷。實際制造時,受限于 LED 燈珠尺寸,背光分區數量少,出現屏幕模塊化、黑白畫面不均等問題。同時數萬燈珠導致良率處于爬坡階段,模組打件和檢測費用高,推高成本。目前 Mini LED 整體良率提升至 90%,隨著制造工藝的不斷完善,預計每年成本降低 20%-30%。

QLED 是 Mini LED 的高色域版本,多用于高端設備。QLED 將 Mini LED 的白光 LED 背光源轉換成藍光,并加入量子點強化膜,產生純凈的紅、綠、藍光,大幅減少亮度損失,并拉高色域至 110%以上,色彩效果鮮艷飽和。但量子點膜增加成本,常用于高端 VR 上。

Micro OLED 融合硅晶圓和 OLED 優勢,將像素點置于硅晶圓上,硅晶圓作為驅動背板。全然不同于 LCD 的顯示原理,使其突破 LCD 局限,顯示性能躍升:1) 高清晰度:硅晶圓幫助像素尺寸縮小至原來的 1/10.同時取消驅動電路,像素密度提升明顯,ppi 高達 3000+,HTC、松下等已推出 5K VR 頭顯;

2) 高刷新率:OLED 材料使響應時間小于 1μs,刷新率進一步提升;

3) 功耗低:OLED 自發光,各像素點獨立開關光線,功耗相比 LCD 降低 20%;

4) 高對比度:自發光實現高色域和對比度,arpara5K 頭顯對比度高達 10M:1;

5) 輕薄:單晶硅為基底將減少器件的外部連線,相比其他方案減重 50+%。

對比 Mini LED 和 Micro OLED 兩方案,Micro OLED 在核心顯示參數均有更好表現。然而,Mini LED 落地場景更為廣泛,覆蓋筆電、電視、車載等眾多領域,廠商布局快速制造水平,良率和產能更優;Micro OLED 專注小尺寸領域,市場相對局限,規模化水平偏低。但隨著 Meta、蘋果等 VR/AR 龍頭廠商的重視,有望吸引眾多顯示屏廠商投入和布局。

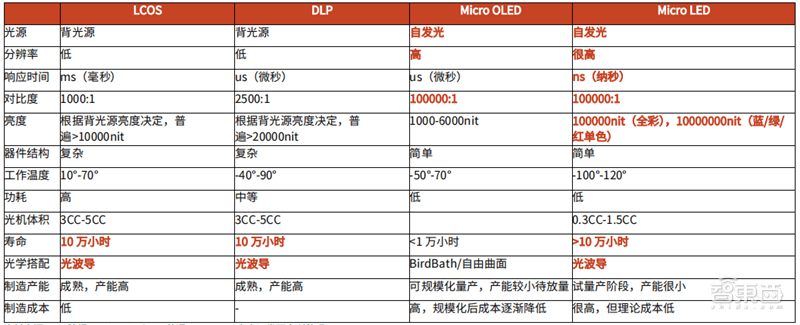

▲四類顯示技術對比,Micro OLED 和 Micro LED 性能優越

Micro LED 采用全新顯示原理,將背光源薄膜化、微小化、陣列化,縮小像素尺寸至 50 微米以下,單獨驅動無機材料自發光。這使 Micro LED 在具備 Micro OLED 高分辨率、高PPI、高刷新率和高對比度等優點的同時,擁有無機物特性,將響應時間、功耗、色域等性能進一步提升,并有效改善 Micro OLED 亮度低、壽命短的缺陷。

巨量轉移問題,即微米級 LED 在硅晶圓上制造后移植到屏幕基板上的過程,要求高精度和高轉移速率,造成產能和良率很低;封裝測試、檢測、維修面臨挑戰,均推高制造成本。另一方面,無法彩色顯示。僅單綠色具備規模量產能力,目前市面上屏幕僅顯示綠色圖像。22 年上半年,JBD 宣布難度最高的單紅色量產取得突破,待單紅色規模量產后,全彩 Micro LED 仍需 2年研發量產技術,預計 2025 年有望看到可規模量產的全彩 Micro LED。

一方面,結構簡單,系統設計和集成難度小;另一方面,制造流程簡單,不同于 LCD 或 OLED,MicroLED 無需對大基板進行光刻或蒸鍍,也不需復雜制程來轉換顏色和防止亮度降低。待巨量轉移和全彩顯示等問題解決后,未來制造成本有望驟降。

Micro LED 的卓越性能和理論低廉成本使其成為行業公認的終極顯示技術,市場空間潛力值得期待。看好長期階段(2025 年后)Micro LED 突破制造限制后,對 Micro OLED 實現取代,推動消費端 VR 頭顯的放量。

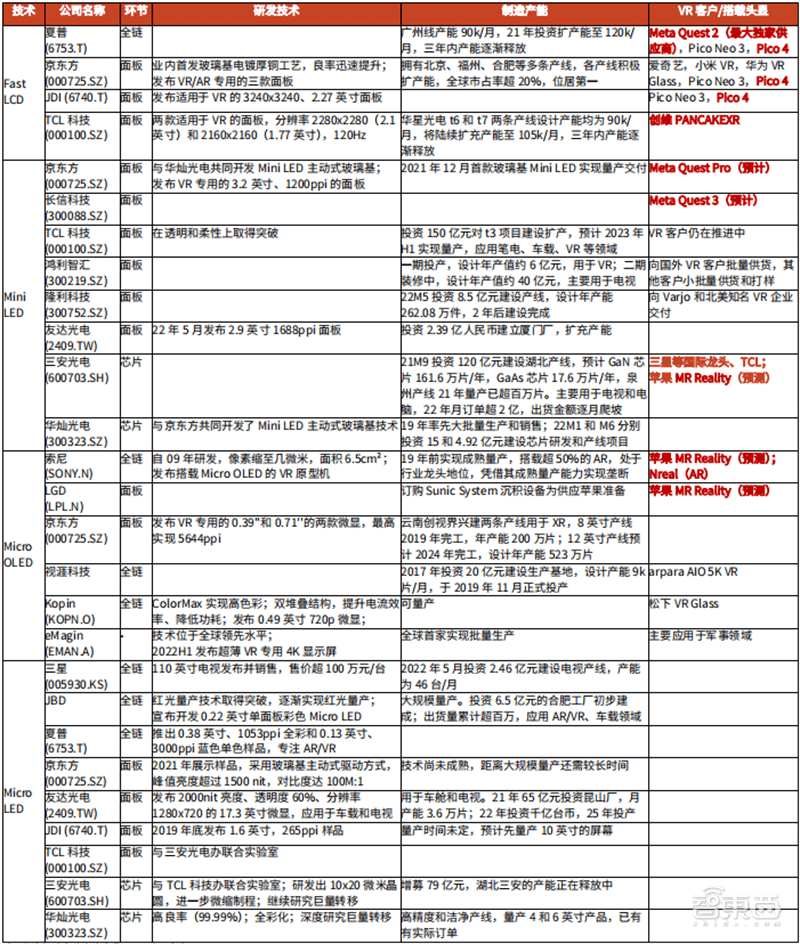

1) Fast LCD:多為老牌廠商,競爭圍繞產能和成本。京東方因物美價廉和擴大產能,市占率第一;VR 方面,夏普因 Meta Quest 2.收入大幅提升;

2) Mini LED:旺盛需求促進產能和銷量高速增長,但 VR 非重點應用。作為過渡期顯示技術,三星、夏普、索尼等海外廠商積極布局,但多針對電視和車載。國產廠商京東方、TCL 科技、長信科技、鴻利智匯等覆蓋 VR,其中長信和京東方有潛力獲得 Meta Quest 3 和 Pro 的訂單,獲得 VR 紅利;

3) Micro OLED:小尺寸適配 XR 產品,索尼龍頭地位明顯,國產公司受吸引入局。小尺寸,故適配熱成像取景器、XR 等。海外的索尼、eMagin、Kopin 等存在先發,其中索尼因成熟量產成壟斷態勢;但因無法廣泛應用于電視、筆電等,盈利差,三星、夏普等龍頭未入局。國產廠商京東方積極擴產,視涯科技、湖畔光電、昆山夢顯等初創公司被 XR 等吸引入局;

4) Micro LED:各終端終極顯示方案,海內外廠商布局火熱,但量產未成熟。Micro LED 有望成為電視、筆電、VR/AR、車載等的終極顯示方案,海外龍頭三星、夏普、JDI 和國內龍頭京東方、TCL 科技均高度重視。國內 JBD表現活躍,已實現綠色規模量產,并開始研發全彩微顯。但制造水平距離全彩規模量產仍有一定差距,市面少數 Micro LED 的 VR 多為概念產品。

▲VR 微顯示屏相關公司的研發和量產情況(部分)

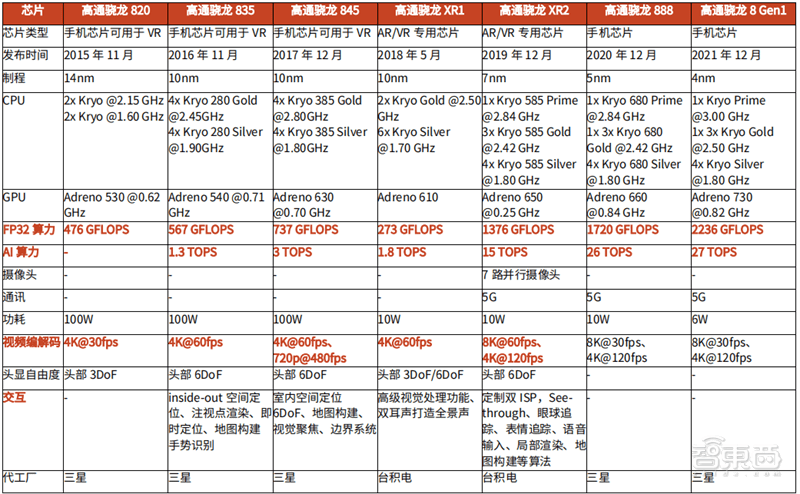

5、 芯片:算力與交互是關鍵,高通迭代&廠商自研并 進

特有功能和更高性能要求,促使主控芯片向 XR 專用芯片發展。主控芯片 SoC是 VR 產品實現運行控制和數據處理的核心,早期 VR 產品多采用移動消費級芯片,但 XR 設備對芯片有更多特有需求,手機芯片無法完全滿足:

1) 更高算力以支撐高品質圖像處理:手機分辨率多在 1080p,然而因近眼顯示大視場角,VR 設備需在雙眼 4K 以上才能有效緩解“紗窗效應”,這對運算能力提出更高要求;VR 畫面渲染負載、刷新率與時延要求比傳統手機高數倍,這對芯片的視頻渲染能力提出更高要求,要求精細化渲染;

2) 豐富交互功能:要求搭載目前手機沒有的眼球追蹤、手勢交互、空間定位、動作追蹤等眾多復雜交互功能;

3) 多傳感器信息融合:VR 頭顯要求搭載多攝像頭,芯片要對信息融合處理;

4) 功耗和散熱:考慮到 VR 頭顯的舒適體驗,在保持芯片高算力的同時,需要兼顧功耗和散熱,以實現較好時間續航能力。

▲高通芯片持續迭代,算力和編解碼能力持續爬坡,交互功能日益豐富

高通相繼推出驍龍 XR1 平臺和驍龍 XR2 5G 平臺,在軟件算法、空間計算、用戶感知、空間感知等方面,提供底層軟件、算法、整套設計等支持,降低開發者難度,如 XR2 平臺融合頭部 6DoF 功能。推出 XR HMD 加速器計劃、XR 眼鏡適配計劃、XR 企業計劃等生態建設計劃,其中 HMD 加速器計劃旨在吸引零部件廠商或者技術合作伙伴共同研發設計,實現各廠商技術的整合和融通,如眼動追蹤廠商七鑫易維與高通底層框架打通,將自身功能集合到芯片平臺上。

2022 年 10 月發布的 Meta Quest Pro 高端 VR 頭顯搭載新一代芯片高通驍龍 XR2 + Gen1 芯片。游戲巨頭 Valve 公司在研 VR 一體機項目,相比之前分體式設備增加內置處理器,根據泄露的代碼,該處理器來自高通,架構為四大核+八小核,超過現有驍龍 XR2 的八核處理器,或為高通下一代 XR 芯片。驍龍XR2 運算能力與手機芯片驍龍 865 相當,目前高通已推出驍龍 888 和驍龍 8Gen1 等迭代產品,在運算能力上實現近一倍提高,看好下一代 VR 專用芯片性能實現大增。根據資深 XR 行業分析師 Brad Lynch,下一代芯片高通驍龍 XR 2Gen 2 將基于尚未發布的高端手機芯片高通驍龍 8 Gen 2.Meta Quest 3 和Pico 5 有望搭載。

此前Meta 有意效仿智能手機時代的蘋果,為其 AR/VR 產品開發專用處理器,代號為巴西利亞項目,以擺脫對高通芯片的依賴,并實現更優性能和個性化功能。但 22M10 發布的 Meta Quest Pro 和待發布 Meta Quest 3 等 Meta 近期 VR 頭顯均搭載高通處理器芯片,預計 Meta 處理器芯片的研發距離實際落地仍需更長時間。同時,Meta 在專用于 AI 處理的定制加速器芯片 RISC-V 上取得進展,集成至一款 VR 原型機上,但尚未量產發售。

目前,全志科技、瑞芯微、華為海思等國內芯片廠商,逐步把業務擴展至 VR 一體機的主控芯片領域,然而性能與高通芯片差距明顯。較差性能導致國產 XR 芯片僅搭載早期幾款中低端 VR 一體機,如采用全志 VR9 的電信天翼小 v 一體機,僅滿足低端觀影等簡單功能,近幾年新推出 VR 產品基本不使用國產芯片。

國產芯片是中國“卡脖子”環節,且目前國內 VR 市場規模小,國產芯片廠商并未重點布局 VR 領域,導致國產 VR 芯片在設計能力和制程工藝上均無競爭力。但芯片國產化替代浪潮下,隨著 AIoT 和 VR 等下游市場規模的增長和國產芯片進步,我們看好未來國產芯片向 VR 主控芯片領域不斷滲透。

瑞芯微(603893.SH)作為 AIoT 芯片供應商,VR 領域僅為延伸布局。2016 年推出 RK3399 后,2021 年底的新一代頂級旗艦芯片 RK3588 發布,性能相較上一代在視覺處理和視頻編解碼上提升明顯,具備 8K 視頻輸出能力。然而,此款芯片主要針對智慧大屏、智能座艙、高端平板等 AIoT 場景,VR 僅為小眾應用之一,因此在 VR 頭顯的關鍵交互功能上著力不多,性能受限。

全志科技(300458.SZ)發布 VR 專用芯片,但迭代產品遲遲未至。2017 年 6月,VR 專用芯片 VR9 發布,提供趨于高通 XR1 的渲染能力,性能功耗比優秀,并集成 AI 語音、頭部手柄追蹤定位等交互功能,已搭載 Pico、多哚觀影機和Emdoor VR 等多款 VR 產品。但 VR 頭顯發展迅速而全志再未推出新芯片,許多功能如 outside-in、3DoF 等已被淘汰,難以滿足最新 VR 頭顯的要求。

華為海思發布 XR 芯片,但美國制裁導致后續應用前景尚不明朗。2020 年 5 月,海思正式發布 XR 芯片平臺,推出高端 8K+VR/AR 芯片 Hi3796C V300.憑借編解碼能力積累,此芯片解碼能力一流,支持 8K 超高清視頻的傳輸,并提供最高 9TOPS 的 NPU 算力,成為最先進的國產 VR 芯片。然而因華為被美國制裁事件影響,XR 芯片被迫擱置,未能實際量產出貨,未來應用前景迷茫。

國產芯片受制程限制嚴重。華為受美國制裁,只能與國內代工企業中芯國際合作。中芯國際已基本實現 28nm 和 14nm 制程的量產,向 7nm 先進技術進行研發突破,但仍與臺積電差距較大,或難以支持高端 XR 芯片的量產。瑞芯微和全志科技等國產芯片廠商雖不受制裁,但因規模小導致可選代工廠水平受限。

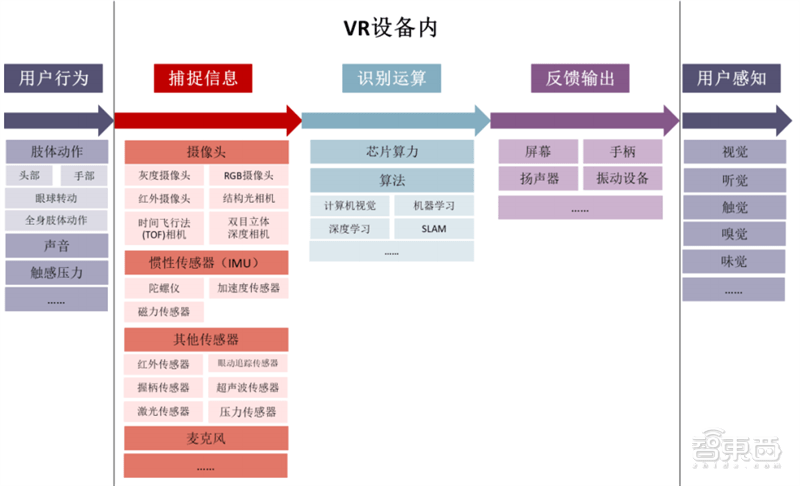

VR 交互流程需要利用含攝像頭在內的傳感器精準實時捕捉用戶行為,多傳感器融合和校準后,使用芯片強大算力支撐算法打造多維感知效果,最后利用屏幕等設備呈現給用戶。感知交互與近眼顯示、渲染計算、內容制作、網絡傳輸等關鍵領域的技術協同發展,其技術效果主要依賴:1)傳感器(精度、響應速度、覆蓋范圍、價格、體積等);2)芯片運算能力(能否支撐眾多復雜算法);3)算法精度(改進算法模型本身、足夠多高精度數據集)。

▲VR 感知交互過程示意圖,需傳感器、芯片和算法等多方共同參與

感知技術細分賽道眾多,市場規模有限,且多數處于前沿研究階段尚未落地,因此參與玩家主要為:

1) 國外初創企業涌現,擇一賽道持續深耕,代表企業如 Tobii(TOBII.SS);

2) 國內缺乏技術牽頭人,企業研發投入力度和戰略敏感性不足,發展不及海外成熟,技術水平稍有落后;

3) 巨頭積極布局,成為行業領導者。感知交互與眾多領域協同發展,各技術需要整合集成至整機發揮作用,故巨頭具備優勢;同時因感知交互能大幅提升頭顯體驗,巨頭投資并購活動密集,并投入大量資金用于自身實驗室研究工作,提前開展專利布局,其中 Meta(META.O)和蘋果(AAPL.O)基本實現全領域布局。

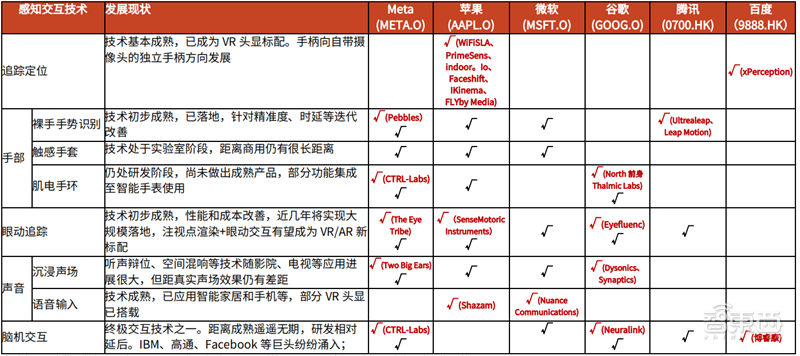

▲交互感知技術瑣碎復雜,海內外科技巨頭積極布局各細分賽道

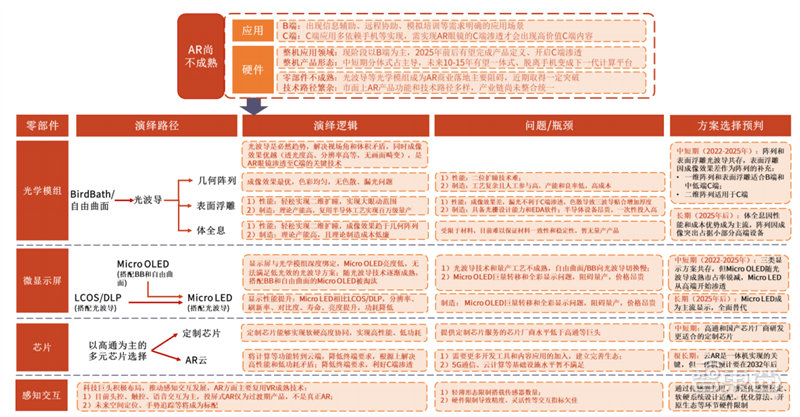

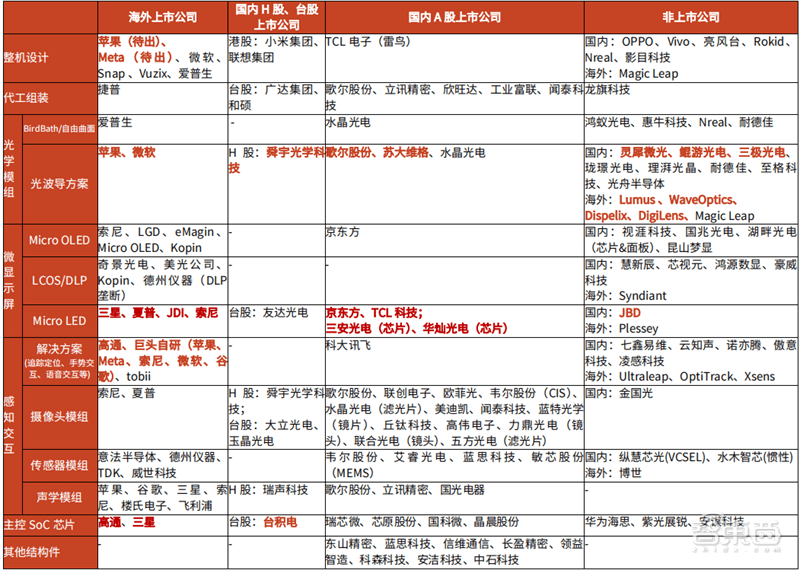

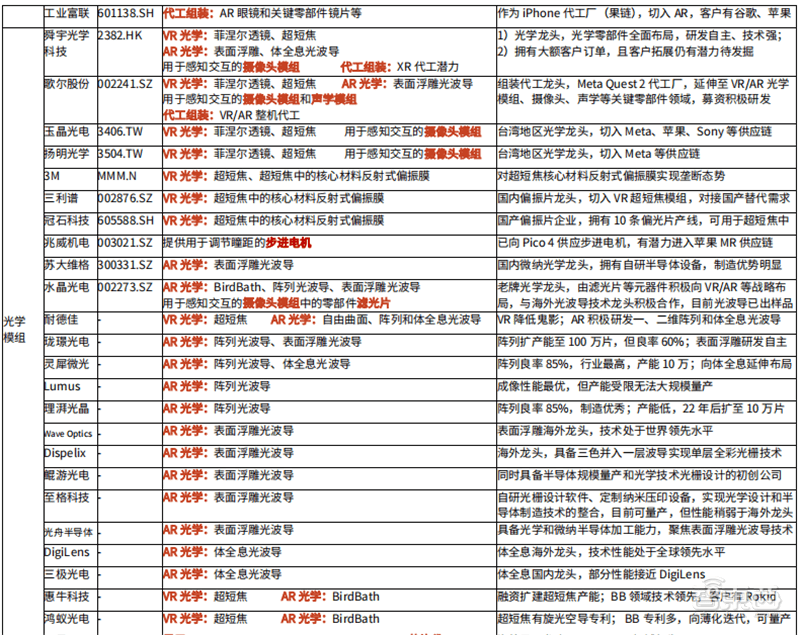

三、 AR:光波導開始量產,AR 蓄勢待發 1、 產業鏈與相關公司梳理

AR 虛實結合的特性,以及從手機配件到取代手機成為下一代計算平臺的產品定位,使其相比 VR 更具市場潛力,吸引廠商戰略布局。但虛實疊加和輕薄形態,導致零部件要求更高、性能和體積功耗的矛盾更突出,至今未有成熟產品面市。考慮到 2025 年光波導和 Micro LED 顯示方案有望成熟落地,以及蘋果和 Meta預計發布 AR 眼鏡產品,或能完成產品定義,開啟 C 端滲透序幕。

▲梳理匯總 AR 硬件的當前技術瓶頸和未來技術預判

▲AR 頭顯的零部件組成和價值占比

AR 除接收顯示屏的虛擬信息外,還需接收現實世界光線,故不能同 VR 一般將顯示屏置于人眼正前方,AR 顯示屏多放置在額頭等處,光線經光學模組反射、衍射入眼,輔助放大、變焦等功能;同時,AR 輕薄外觀對光學的體積重量要求更高。因此,AR 光學是難度最高、最為核心的零部件。除此之外,芯片、傳感器、顯示屏等硬件與 VR 和手機通用,可直接對成熟產業鏈進行改進。

對 AR 設備進行拆機分析,光學模組占總成本的 29%,考慮到光學廠商一般同時具有光學模組和攝像頭業務,總的光學相關價值量預計在 40%左右,光學廠商受益,若未來 AR 交互增強進而推動攝像頭數量提升,光學廠商占比將進一步提高。其余零部件中,芯片和顯示屏分別占比 40%和 18%。AR 產業鏈除光學模組部分外,整體與 VR 重疊,而光學作為中國的優勢領域,各廠商加緊研發,初創公司涌現。我們對 AR 硬件產業鏈進行梳理,發掘重點關注公司如下表。

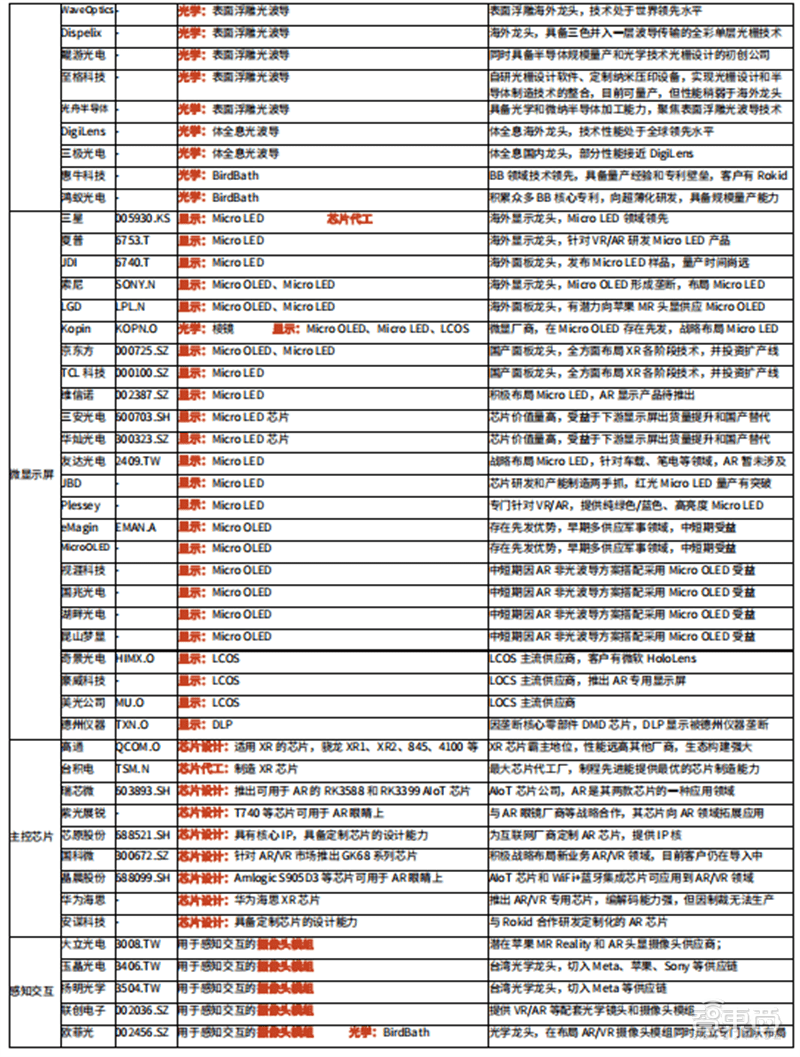

▲AR 硬件產業鏈的重點公司匯總表

▲AR 硬件產業鏈的重點公司匯總表

2、 AR 現狀:應用潛力廣闊,技術發展與商業落地遠 落后于 VR

技術成熟度遠低于 VR,2025 年后才有可能進行消費級滲透。AR 要確保虛擬信息與真實圖像的精準疊加,因此 AR 在面臨 VR 相同技術難點之余,光學難度更高,光波導仍在攻堅階段。尚在研究且技術路徑眾多的光學方案,也使產業鏈不完善,頭顯價格高昂,至今未推出成熟消費級產品,需 Meta 或蘋果先完成產品定義。但因虛實融合、賦能現實的特性,相比沉浸虛擬的 VR,AR 理論上應用更廣泛,戰略價值更高,因此吸引廠商積極布局,加速技術突破。

AR 呈現 AR 頭顯和智能終端兩種載體形態,前者賦能企業級場景,后者降低消費級應用開發門檻,觸達更多用戶。

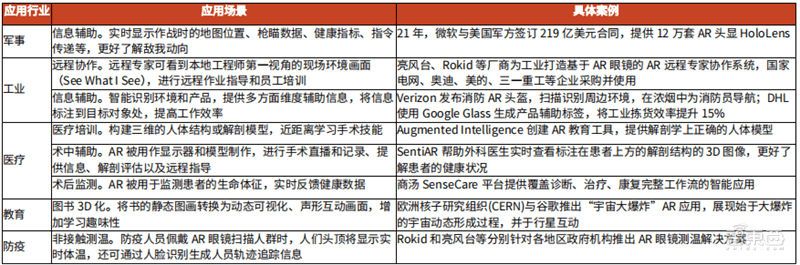

AR 在 B 端具備信息輔助、遠程協作、模擬培訓等明確應用需求,企業能承擔高昂 AR 頭顯價格。AR 在真實物體上實時信息標注,這種虛實融合特性幫助企業工作效率提升,賦能實體經濟。中國 AR 多應用于工業領域,且初具規模,在信息輔助和遠程協作(See What I See)等應用場景打造解決方案;同時類似應用在工業的示范下,向醫療、教育等領域拓展。現有階段,降本增效成為AR 的主流應用, 企業端在效率驅動下承擔 AR 頭顯的大部分出貨量。

▲AR 在 B 端的應用及案例

C 端應用多依賴手機等智能終端,AR 社交、AR 營銷與輔助工具類應用具備發展潛力。AR 游戲《Pokémon GO》一枝獨秀,但玩法單一導致缺乏爆點。不同于 VR,AR 的 C 端應用集中于手機中的小工具而非高價值應用程序中。濾鏡成為最主要應用,目前 Snapchat、Instagram 等社交軟件均推出多款 AR 濾鏡;濾鏡帶來的社交屬性,助力 AR 營銷,目前可口可樂、寶潔等均推出交互性更強的 AR 廣告。同時,AR 帶來更多信息量,使它在展示商品尺寸和效果、導航以及測量等輔助工具方面具備發展潛力。

定位為生產力工具,AR 應用更廣泛、高頻、剛需。不同于 VR 的虛擬和沉浸,AR 強調賦能現實和移動便捷,因此 VR 針對大段休閑時間的泛娛樂、社交場景,而 AR 可應用于包括碎片時間在內的大多數時間,包含辦公、生產、信息傳遞等所有現實相關的 B 端和 C 端場景,應用范圍和頻率遠大于 VR,定位為繼手機后的下一代生產力工具和計算平臺,市場需求更剛性。AR 在未來將成為主要終端,人們僅在更高精神沉浸需求下使用 VR,直至兩設備融合。

現階段 AR 設備集中于 B 端,高昂定價限制出貨,如微軟出貨量僅為十萬級。C 端 AR 多為嘗鮮,無法推動實際滲透。Meta 和蘋果有望先后在 2025 年前后發布 C 端 AR 眼鏡,考慮到兩者技術積累,尤其是蘋果擁有定義智能手機的先例和用戶優勢,我們認為消費級 AR 將可能在 2025 年前后由蘋果或 Meta 完成產品定義,真正作為手機配件開始 C 端滲透。25 年前仍主要受 B 端驅動,需求增長相對緩慢,出貨量預計維持在 100-200 萬臺。

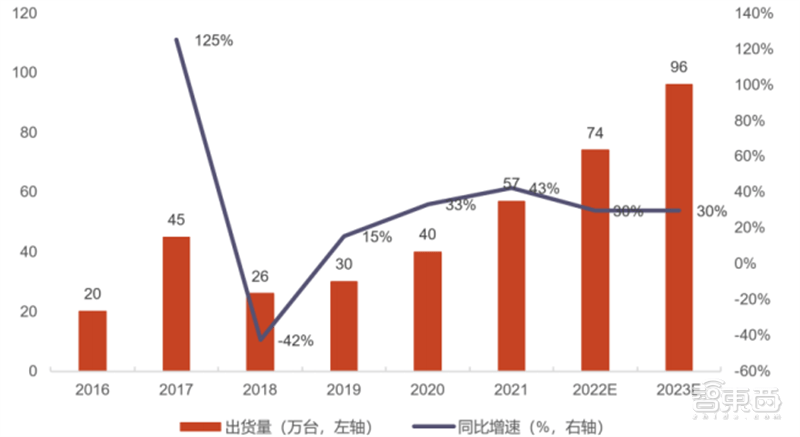

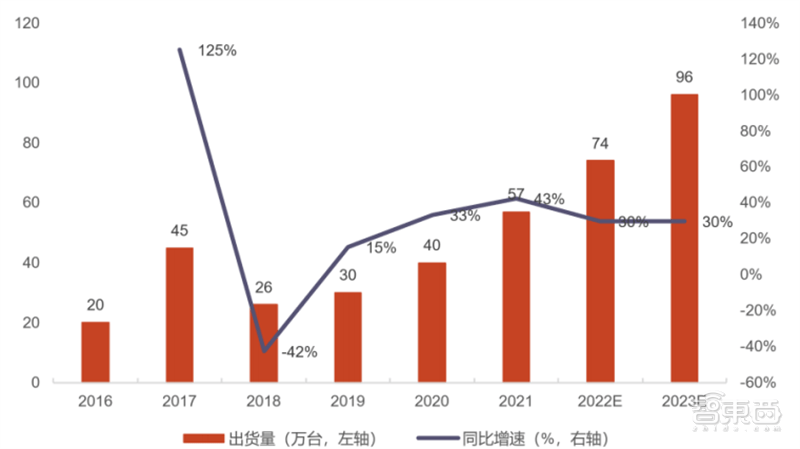

▲2016-2023 年 AR 頭顯全球出貨量及預測

AR 最終將脫離手機成為獨立計算平臺,云 AR 或解決算力矛盾。25 年前后實現 C 端分體式產品定義后,我們認為 AR 將逐漸從分體式向一體機過渡,最終變成獨立終端硬件,實現虛實三維融合,以豐富交互功能解放雙手,實現對智能手機的替代。這一過渡過程需要 5G、云計算等底層技術的發展,將渲染計算導入云端,降低 AR 眼鏡的零件要求、體積和成本,預計將花費 10-15 年時間,即 AR 有望在 2032-2037 年的階段成為下一代獨立計算平臺。

AR 初期因硬件和通信等技術所限,將作為手機外設配件(延伸屏幕)的形式過渡;未來,將真正替代手機,成為下一代生產力工具和計算平臺。整機角度,輕薄需求導致 AR 眼鏡中短期以分體式為主,光學、顯示方案尚未統一。AR 長時間佩戴,需要輕量化,與高算力和性能矛盾。因此功能強大的AR 把計算和通信在手機上完成,分體式眼鏡主要起顯示功能,成為手機配件;而一體式 AR 功能簡單,多為信息提醒和觀影等。輕薄設計同時限制底層光學、顯示、電池等發展,尚未形成如 VR 的統一路徑,不利于產業鏈成熟。

光波導技術作為 C 端設備滲透的關鍵,技術和制造仍不完善;顯示搭配的 Micro LED 技術無法大批量產全彩屏幕,芯片、通信等底層基礎也難以支持 AR 的理想功能,導致 AR 設備處于發展初期。

現階段 AR 設備集中于 B 端,高昂定價限制出貨,如微軟出貨量僅為十萬級。C 端 AR 多為嘗鮮,無法推動實際滲透。Meta 和蘋果有望先后在 2025 年前后發布 C 端 AR 眼鏡,考慮到兩者技術積累,尤其是蘋果擁有定義智能手機的先例和用戶優勢,我們認為消費級 AR 將可能在 2025 年前后由蘋果或 Meta 完成產品定義,真正作為手機配件開始 C 端滲透。25 年前仍主要受 B 端驅動,需求增長相對緩慢,出貨量預計維持在 100-200 萬臺。

▲2016-2023 年 AR 頭顯全球出貨量及預測

25 年前后實現 C 端分體式產品定義后,我們認為 AR 將逐漸從分體式向一體機過渡,最終變成獨立終端硬件,實現虛實三維融合,以豐富交互功能解放雙手,實現對智能手機的替代。這一過渡過程需要 5G、云計算等底層技術的發展,將渲染計算導入云端,降低 AR 眼鏡的零件要求、體積和成本,預計將花費 10-15 年時間,即 AR 有望在 2032-2037 年的階段成為下一代獨立計算平臺。

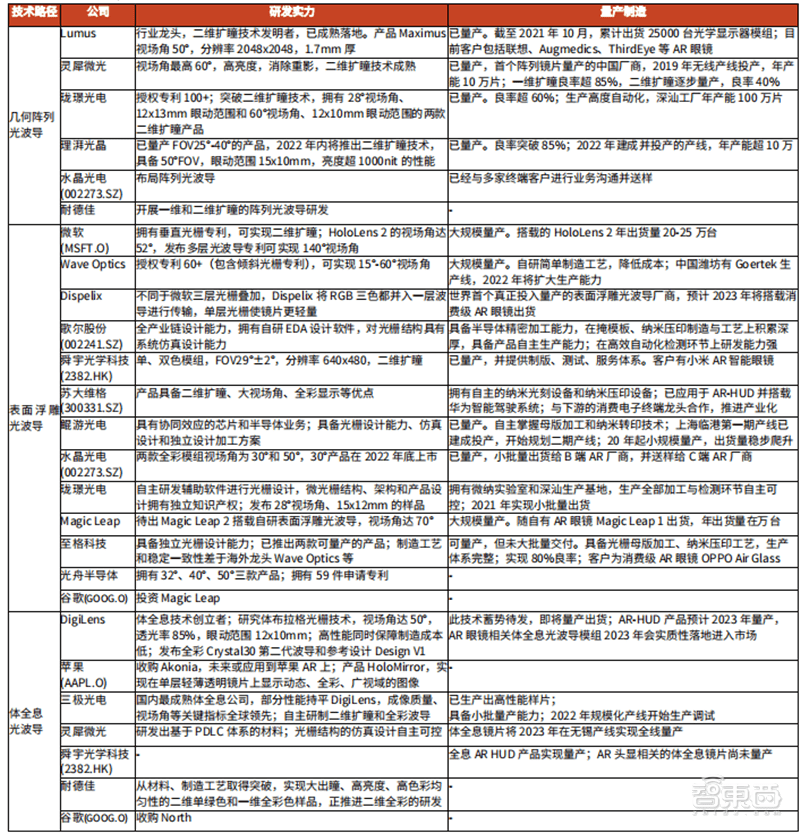

3、 光學:光波導發展趨勢清晰,三大技術路徑持續 技術迭代和制造精進

AR 光學滿足VR 光學類似性能的基礎上,具有兩個額外特性,一方面 AR 更輕量和小型化,形狀趨于日常眼鏡,對光學模組的厚度和重量要求更高;另一方面,由于同時接收虛擬和現實信息,顯示屏內容需經反射或衍射入眼,使成像效果和光學效率性能變差,現實信息需穿過光學組件入眼,模組透光性也成為核心指標。

因此,AR 光學核心性能指標中,1)透鏡厚度和重量至關重要,驅動 AR 光學方案持續迭代,2)成像質量、3)光學效率、4)透光度在輕薄基礎上盡可能提高,同時應關注 5)視場角 FoV 和 6)眼動范圍。

AR 光學方案多樣,經歷離軸光學、棱鏡、自由曲面、BirdBath 到光波導的演進過程。其中自由曲面、BirdBath 目前量產成熟,但光波導因突出性能成為未來 AR 的必然選擇,技術持續突破,近年來已搭載多款先進 AR 眼鏡落地。離軸光學和棱鏡作為早期方案,因笨重和小視場角已退出歷史舞臺。離軸光學和棱鏡結構設計和成像原理都很簡單,量產和制造無難度。但簡單結構導致離軸光學厚重;而棱鏡的視場角與光學模組厚度存在矛盾,輕薄眼鏡將伴隨超小視場角和較差成像效果,無法滿足沉浸性和交互感。

自由曲面和 BirdBath 小幅改善鏡片厚度、其他性能良好、量產制造成熟,成為近幾年的過渡方案。

1) 自由曲面方案由表面形狀不能被連續加工、具有傳統加工成型的任意性曲面擔當反射鏡,對顯示屏光線進行準直和成像,因此成像質量較高,色彩飽和度和光學效率表現優秀。但自由曲面結構局部精度低,帶來低分辨率和畫面扭曲,使得現實世界和虛擬世界光線傳遞時存在畸變現象;

2) BirdBath 方案下,顯示屏光線經 45 度角的分光鏡反射至曲面鏡彈射入眼,而現實光線透過曲面鏡和分光鏡入眼。光學結構簡單,光效高、視場角大;但眼動范圍受限,同時透射入眼面臨圖像畸變、光線透過率低的缺點。自由曲面和 BirdBath 光學結構相對簡單,一方面光效高,顯示屏選擇靈活,另一方面制造難度低,可以較低成本規模量產,成為目前中低端或消費級 AR眼鏡的主要光學方案。但其他性能一般,存在畸變等問題,致命的是,為實現可用視場角,鏡片厚度壓縮極限為 8mm,無法做到日常眼鏡般的輕薄機身。

光波導解決體積和視場角矛盾,大幅壓縮鏡片厚度,眾多性能優越。光波導將微顯示器的光線經光柵耦入波導片中,經過數次全反射,再將光束經光柵耦出至人眼。過去光學方案利用光學結構來平衡鏡片體積和視場角,光波導不受此約束,可將厚度壓縮至 3mm 以下,同時具備視場角大、透光度高、分辨率高、眼動范圍廣等優秀性能,雖光效很低,但配合高亮度顯示屏將有效緩解。

搭載光波導的 AR 眼鏡才可真正滲透消費端,光波導成為大勢所趨。消費級 AR設備,為實現長時間佩戴需超輕薄;同時,不同于 B 端可專用于某一特殊場合或流程,C 端 AR 眼鏡應用多樣,這要求鏡片的視場角和眼動范圍較大。因此,只有光波導技術才可滿足這兩個矛盾需求,在光波導實現技術和量產突破前,AR 眼鏡很難實現 C 端大規模落地。

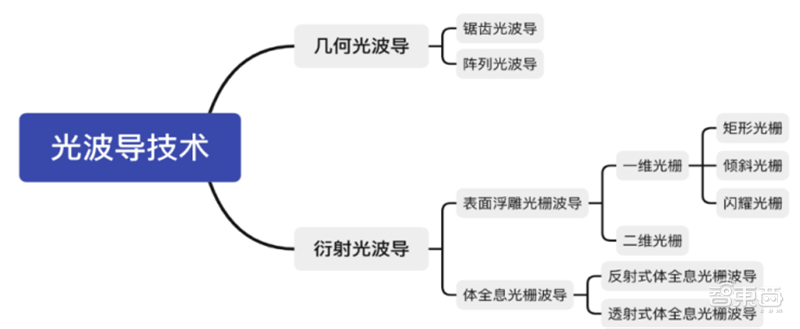

光波導優越性能吸引眾廠商入局,已推出諸多技術路徑。2021 年 Rokid、亮風臺、小米等 8 款 AR 眼鏡采用光波導,根據原理差異,光波導可分成幾何和衍射兩類,幾何光波導利用傳統光學元器件實現全反射,而衍射光波導使用更平面的衍射光柵。而根據耦入和耦出光柵材料的不同,將延伸成四類技術路徑。光學元器件與材料差異使得不同技術路徑的技術性能和量產制造情況不同,首先對比各路徑的技術性能表現。因四類技術路徑均滿足輕薄需求(<3mm),我們主要比較包括成像質量、光效、眼動范圍和視場角在內的其他性能。

▲光波導方案存在多種技術路徑

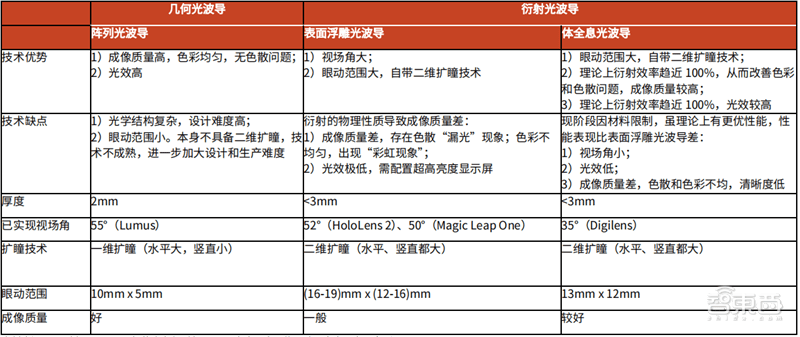

綜合當前各性能指標,陣列光波導表現最優。和兩個衍射光波導技術性能相反,陣列在成像效果占優,但面臨眼動范圍窄的問題。但成像質量和光效指標更為重要,且二維擴瞳技術實現突破、逐漸落地,將緩解陣列光波導眼動范圍不佳的缺陷。體全息光波導目前在三者中表現較落后,但其中遠期理想性能使其備受關注,積極布局。

▲AR 光波導各技術路徑梳理,陣列光波導顯示效果優越,衍射光波導眼動范圍自由

▲AR 光學中,光波導相關重點公司的研發水平和制造情況

不同于 VR 頭顯,AR 眼鏡對沉浸性相關的顯示指標要求低。一方面,AR 更注重賦能現實,并非如 VR 般欺騙人眼打造身臨其境體驗,本身對沉浸顯示要求低;另一方面,AR 眼鏡發展仍在落地早期,AR 眼鏡主要功能多為簡單的信息輔助和屏幕共享等,特別是 C 端設備多為翻譯、消息、標注等文字類圖像,主要在解決消費級產品的“可用”,尚未追求圖像的沉浸真實。同時,AR 追求輕便和長久佩戴,使得更注重 AR 顯示屏的功耗和壽命等指標。

AR 顯示和光學的綁定搭配,顯示屏亮度成為選擇關鍵。入眼光線亮度在 100-300nit 為正常亮度,若想在強日光下看清圖像,入眼光線亮度應在 500-700nit。AR 光學中,因未來主流技術光波導光學效率極低(最低至 0.3%-1%),需顯示屏提供很高亮度才能保障正常入眼亮度,因此呈現光學方案和顯示屏方案搭配使用、深度綁定的局面。

4、 顯示:顯示方案選擇與光學深度綁定,理想屏幕 Micro LED 成布局熱點

不同于 VR 頭顯,AR 眼鏡對沉浸性相關的顯示指標要求低。一方面,AR 更注重賦能現實,并非如 VR 般欺騙人眼打造身臨其境體驗,本身對沉浸顯示要求低;另一方面,AR 眼鏡發展仍在落地早期,AR 眼鏡主要功能多為簡單的信息輔助和屏幕共享等,特別是 C 端設備多為翻譯、消息、標注等文字類圖像,主要在解決消費級產品的“可用”,尚未追求圖像的沉浸真實。同時,AR 追求輕便和長久佩戴,使得更注重 AR 顯示屏的功耗和壽命等指標。

Micro OLED 成為中短期 VR 主流顯示方案,緩解量產制造的瓶頸,惠及AR 顯示。優良性能吸引 VR 廠商,蘋果、Meta 等后續 VR 頭顯均意向采用 Micro OLED,吸引索尼、LGD、京東方等興建這種專門應用于VR/AR 的小型屏幕產線,2020 年中國產線投資規模超 200 億元。投資和研發的火熱幫助優化系統和設計水平、改進半導體設備、大規模出貨降低制造成本,大幅度改善量產制造這一 Micro OLED 主要困境,AR 眼鏡可直接享用 VR 推動下的 Micro OLED 發展成果。

Micro LED 憑借全面優越性能和理論制造優勢,有望成為搭配光波導的終極顯示技術。Micro LED 將 LED 陣列化、微小化,使其既擁有 Micro OLED 的高分辨率、高刷新率、高對比度等優勢,也擁有 LCOS 高亮度、壽命長等優勢,并在 AR 關鍵的亮度、功耗、屏幕體積等性能實現大幅度升級,成為光波導的終極搭檔。同時全新原理帶來簡單結構,使其理論上量產能力強,制造成本低。

綜合考慮顯示和對應光波導的技術性能和制造量產能力,未來

1) 中短期(2022-2025 年):光波導基本成熟并初步量產,自由曲面/BirdBath + Micro OLED 的產品組合會更多搭載低功能嘗鮮 AR 產品,市場占比持續壓縮。Micro LED 將在 2025 年左右成熟量產,因此早期仍使用LCOS 等較差顯示屏,Micro LED 的全彩顯示和巨量轉移逐漸突破后,從高端 AR 眼鏡開始逐步向下滲透;

2) 長期角度(2025 年后):2025 年后,隨光波導的成熟落地,搭配自由曲面/BirdBath 的 Micro OLED 會基本消失;Micro LED 將完成量產技術突破,憑借其基本完美的顯示性能,加速替代 LCOS 和 DLP,從高端 AR 產品滲透至全品類,最終成為統一且穩定的 AR 光波導顯示屏選擇。

▲AR 顯示方案性能梳理,光波導搭配的顯示屏將從 LCOS/DLP 向顯示性能優越的 Micro LED 演進

5、 芯片:低要求下多元芯片選擇和國產化機會

AR 芯片相比 VR 性能要求低,更注重功耗。VR 追求沉浸和交互性,搭載強勁編解碼能力和豐富交互模塊,驅動 VR 芯片算力不斷迭代。而 AR 追求更輕量化,降低算力要求,提高功耗和續航需要。一方面,當前 AR 應用簡單,多為信息提示場景,無需逼真圖像和視頻編解碼,因此對 CPU 要求高,對 GPU 要求低;另一方面,輕薄機型大多采用分體式設計,將部分復雜運算傳輸至手機端完成。

高通(QCOM.O)驍龍芯片承擔主力,但 AR 芯片方案相比 VR 更多元。VR 絕大多數采用最強的高通驍龍 XR2.但因成本和功耗,部分 AR 眼鏡采用算力和交互較差的 XR1 芯片,甚至選擇適用于可穿戴設備的高通 2500 或 4100.AR芯片寬松的性能要求,讓很多 AR 初創企業積極嘗試其他芯片方案,呈現出 1)可穿戴芯片推動消費級滲透;2)國產芯片相比 VR 更易搭載 AR 的現狀。

▲高通驍龍芯片承擔主力,AR 眼鏡嘗試的芯片方案更加多元

通過 VR 芯片部分的參數對比可知,國產芯片在算力、交互等性能上仍有較大差距,國產 VR 頭顯基本不使用,但因現階段 AR 眼鏡要求低,國產 AR 廠商積極與國產芯片廠商合作,嘗試非高通以外的芯片選擇,有利于國產手機和國產物聯網芯片廠商在 AR 領域尋求突破,目前除瑞芯微、 華為海思 和 全志科技外,國科微推出 AR/VR 專用 GK68 系列芯片,而晶晨股份的物聯網芯片 S905D3 和紫光展銳的手機芯片 T740也被應用到 AR 眼鏡中。

AR 功能和應用場景將不斷拓展,并逐步擺脫手機成為獨立一體機形態,這要求AR 在保持低功耗同時提升運算能力,形成了兩種發展路徑,即 1)定制芯片追求性能最大化;2)AR 上云,在云端完成計算任務。定制芯片實現軟硬協同,提升 AR 眼鏡性能和競爭力。目前針對手機、物聯網、VR 等的通用芯片被應用到 AR 中,出現功能冗余、AR 特定功能(如交互)無法實現的情況,且難以滿足 AR 對小體積、低功耗的需要。AR 廠商針對使用場景和應用功能定制芯片,追求“自研芯片+自主 OS”軟硬一體的高度協同,性能和功耗表現會強于通用芯片,有效緩解 AR 產品的限制。同時,根據蘋果憑借定制 M1 芯片在 PC 市場取得差異化優勢的歷史經驗,軟硬結合助力 AR 的復雜交互和個性化功能更好實現,實現產品領先。

6、 感知交互:復用 VR 交互,但需優化算法和傳感器以應對 AR 輕薄化硬件限制

整體思路是復用蘋果(AAPL.O)、Meta(META.O)、微軟(MSFT.O)等科技巨頭相對成熟的 VR 感知交互技術,但受輕量化、功耗和成本限制,現搭載功能有限,空間交互、手勢識別將最先應用。AR 面臨的難點是在使用較少數量傳感器的情況下,保持高自由度和高精度,現階段通過提升算法、傳感器和軟硬適配進行效果優化。

▲感知交互技術發展迅猛、豐富多元,但現階段 AR 眼鏡搭載功能相對局限

高端B 端眼鏡可滿足空間定位、手勢識別、語音交互、眼動追蹤等交互功能,它們像 VR 般搭載大量傳感器,如微軟 HoloLens 2 和 Magic Leap 2(未發售)分別搭載 8 和 9 顆攝像頭,附加 IMU 等傳感器。但這同時帶來設備體積、重量和價格上升,HoloLens 2 售價 3500 美元,重達 566g,或難推廣至消費端。

AR 目標實現虛實融合,這要求感知空間和分辨場景,因此空間定位是必要交互功能;AR 將成為未來生產力工具,手部交互至關重要,手勢識別因成本低、移動便捷備受矚目。目前投屏式 AR 眼鏡僅為過渡期產品,具備空間定位、手勢識別等復雜交互功能是 AR 眼鏡未來兩三年的趨勢和目標。

空間定位的多目攝像頭+IMU+SLAM 算法,手勢識別的關節捕捉和算法,已在手機、VR 上積累專利豐富,應用成熟。但 AR 眼鏡相比 VR,高性能和輕薄、低功耗的矛盾突出,搭載傳感器數量的限制,一方面限制搭載更多交互,如眼動追蹤;一方面降低精度和自由度,如 HoloLens 2 僅能識別特定設置的手勢,無法對各關節進行全自由度追蹤。C 端 AR 眼鏡的交互難點,不是前沿交互技術的研發,而是在硬件限制的情況下盡可能保持高精度和靈活性。現有解決思路包括:

1) 硬件端:通過硬件共用、增強傳感器標定和提高軟硬系統設計來提升性能。不同于四目定位的 Quest 2 VR 頭顯,AR 大多使用 1-2 個攝像頭,蘋果ARKit、谷歌 ARCore 等均推出單目空間定位 SDK。而易現 EZXR 手勢識別SDK 可共用 SLAM 攝像頭,無需為手勢識別增加額外硬件。AR 無法堆疊傳感器,這要求提升傳感器水平,實現高精準和穩定的標定;算法和傳感器軟硬有機結合,發揮更佳效果;

2) 軟件端:優化 SLAM 等算法。點云數量可提升精度和效果,通過數據預處理、特征描述、點云配準和分割、圖優化等方面優化現有算法;

3) 生態端:開源平臺降低交互功能開發門檻。2021 年高通發布 Spaces 開發者平臺,使用高通芯片驅動的 XR 設備可享受空間定位、環境識別、手勢追蹤等 SDK;Rokid 推出操作系統 YodaOS-XR,提供空間感知和環境理解。開源平臺可降低應用門檻和開發成本,加速 AR 交互升級進程;

4) 未來路徑:肌電手環或能解決根本矛盾。肌電感應具備高靈敏度和精度,相比視覺方案數據處理量很小、功耗和算力需求低。相比 VR,肌電手環的應用對注重輕薄機型的 AR 眼鏡更為重要。隨著科技發展,腦機接口和機電手環等終極感知交互手段有望逐步替代現有交互方式。

創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

熱門文章

精彩評論

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。