特斯拉又來跨界顛覆,但人形機器人落地“有點難”

去年AI Day上以“彩蛋”形式亮相之后,特斯拉的人形機器人“Optimus”一直備受關注。

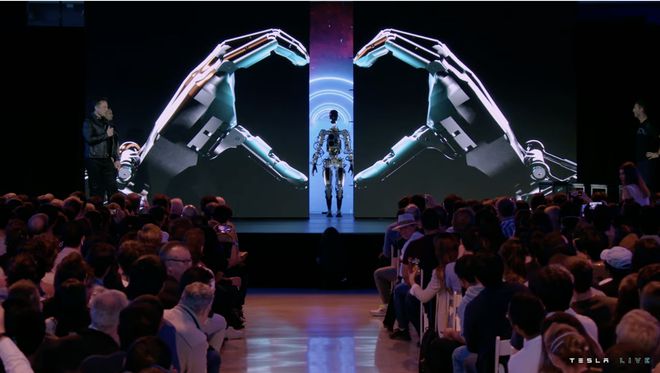

作為特斯拉AI能力在自動駕駛之外落地的又一載體,人形機器人無疑是今年AI Day的主角。這次發布會上,Optimus率先出場,馬斯克和同事們足足花了40多分鐘的時間來介紹。

盡管原型機的表現看上去還有些“笨拙”,但其研發效率還是讓人驚嘆,有業內人士直呼“神速”。從去年立項開始,特斯拉僅花了6-8個月就推出了半成品,而馬斯克也難得沒有“跳票”,真的在今年AI Day上展示了面向量產的原型機。

顯然,復用汽車和自動駕駛上積累的AI技術以及軟硬件體系,人形機器人將是特斯拉下一階段攻堅的重點。馬斯克明確表示,將推動Optimus的大規模量產(數百萬臺),預計價格將下探至2萬美元以下。

與自動駕駛類似,馬斯克在這個賽道的打法也是采用“漸進式”路線,他并不追求人形機器人完全擁有與人類接近的靈活性,而是從簡單的動作開始,在應用中迭代。

軟硬件基礎,疊加實際性打法,特斯拉很有可能在人形機器人領域復刻在汽車領域的顛覆性影響。

高度類人的人形機器人只存在于科幻片中,就如同完全自動駕駛的汽車也遙遙無期,但馬斯克已經用漸進式的路線和扎實的AI能力,讓自動駕駛離落地越來越近——即便至今仍未真正實現,部分場景下的應用也極大推動了汽車輔助駕駛性能的提升,并在很大程度上轉化成了商業價值。

但人形機器人面臨的是不同維度的問題。汽車行業已經發展了一百多年,在車輛控制、運動等方面技術成熟,而人形機器人自身的難題并沒有解決,其移動能力、操作能力還都相當初級,產業化更是沒有先例。

馬斯克計劃3-5年量產,無論從技術還是市場需求的角度來看,都相對樂觀。

“降維”切入人形機器人

這次AI Day,特斯拉主要展示了兩代Optimus機器人。

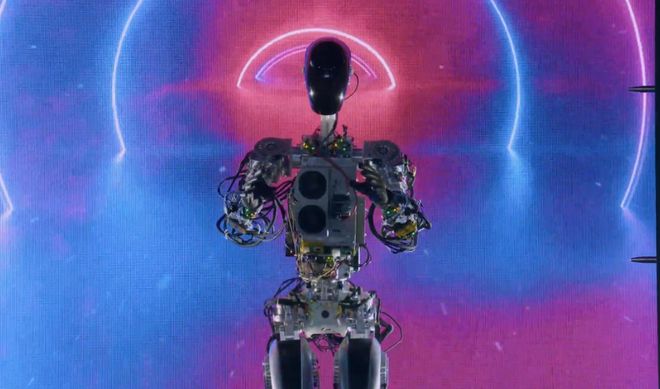

先出場的是歷時6-8個月開發的組裝機。它周身布滿了線纜,動力裝置也裸露在外,但沒有配備任何輔助裝置,只身在舞臺上完成了一些簡單動作,如行走、揮手等。

之后,在一段視頻中,這款Optimus組裝機展現了完成復雜動作的能力,比如在工作區搬箱子、給植物澆水等。

然后,Optimus原型機出場。它的外觀設計更接近量產,但功能尚未健全——不能走路,只是四肢和手指能簡單抓握。

盡管產品還需優化,但特斯拉團隊用一年的時間就做成原型機,技術已經相當硬核。有從事機器人研發的高級硬件工程師表示,在靈巧手、腰部自由度、硬件仿真平臺等方面,特斯拉在有限的時間內都做得非常出色。

得以快速開發出人形機器人原型機,特斯拉最大的優勢在于,它在汽車和自動駕駛領域的技術積累,相當一部分可以復用在機器人身上,甚至可以形成“降維打擊”。

比如,Optimus用的動力電池,據稱容量2.3kWh,電壓52V,上述工程師表示,在這個體積之下,電池容量已經做得“巨大”。而這背后是特斯拉充電管理、傳感器和冷卻系統的高度集成。

再比如,Optimus在視頻中展示出的精準抓取能力,很大程度上得益于其強悍的感知能力,從演示內容看,Optimus已經實現了精確的3D環境建模,還能通過雙目測距得到非常清晰的深度圖像,而這,也有賴于特斯拉過去在自動駕駛領域訓練出的算法和搭建起的硬件平臺。

在技術上展現出跨界優勢的同時,Optimus在實用性上也特色鮮明。

人形機器人領域公認的領先者是波士頓動力,其旗下人形機器人Atlas的技術突破方向是類人的活動能力,比如可以快速奔跑、在復雜的道路環境下行走等,而Optimus不同,它的主要任務是操作。

因此,靈活的軀干、四肢和手指是Optimus的一大“殺器”。據稱,Optimus全身有200多個自由度,手部有27個自由度,這也是它能夠移動工件、提起水壺澆水的基礎。

實用性的另一表現在成本控制。

復用汽車和自動駕駛積累的軟硬件資源本就讓Optimus具備一定的成本優勢,而特斯拉在Optimus的設計上也采用了很多方式降低成本。比如,在結構上仍然采用傳統電機驅動,全身執行器也從原來的40個降到了28個。

清華大學人工智能研究院視覺智能研究中心主任鄧志東告訴36氪,相比于波士頓動力等采取的液壓驅動方式,電機驅動的成本要低得多,一個電驅執行器成本大概就幾千元人民幣,而一個液壓驅動執行器的成本可以達到幾萬甚至幾十萬。

采用電機驅動本身就能大幅控制成本,一個執行器往往還對應著多個子電機驅動器集成,全身28個執行器構建的復合關節,就能獲得200多個自由度,這些對于整機成本的控制十分顯著。

短期內落地并不容易

利用在汽車和自動駕駛領域的積累,特斯拉切入人形機器人賽道來勢洶洶,但要真正推動Optimus大規模落地,也面臨著不小的難點。

有長期關注并看好特斯拉技術的人士坦言,人形機器人的控制“有大量的、之前從未涉及過的部分,比想象中復雜”。

從這次發布會上Optimus展示出的性能來看,它最基礎的移動能力還比較薄弱,安全穩定地行走還沒有完全解決,與波士頓動力這樣的行業領先者存在明顯差距;而在操縱能力上,雖然表現不俗,但也遠未達到可以廣泛應用的地步。

有業內人士評價,Optimus的“運動能力和控制算法非常初級”。而這也是人形機器人行業本身的難點,波士頓動力發展至今已經30年,也未能推動人形機器人產業化,曾經的“日本之光”本田ASIMO則已經下馬。

移動和操縱的問題解決不了,實用性就要打上一個問號。

在馬斯克的暢想中,人形機器人可以做的事情很多。去年AI Day上他就表示,Tesla Bot可以執行一些“危險性、重復性、枯燥的任務”,這一次他再次介紹,將來簡單的、重復性工作可交由機器人完成,從而降低勞動力成本。

這或許也是馬斯克下定決心做人形機器人的一大原因。在工廠中用機器代替人工,以降低成本、提高效率,這本身也是改進汽車制造工藝的方式之一,一如此前特斯拉推出的一體化壓鑄等技術。

工廠生產是當前人形機器人為數不多的清晰使用場景,據悉,Optimus已經在特斯拉弗里蒙特工廠投入簡單工作。

但僅僅是在工廠中移動物體,似乎用不到人形機器人這么精密的設計,這些動作機械手臂完全可以完成,量產和使用成本也更加低廉。

從長遠規劃來看,馬斯克對Optimus的期待會更高,不僅要完成人類才能完成的精細動作,甚至要從工廠走進人類生活。而在測試、應用中不斷迭代產品,也是他達成這些遠期目標的“另類”方式——盡管這在汽車領域已經不算新鮮。

不過,對于人形機器人的更多落地場景,馬斯克似乎也沒想好。被問及Tesla Bot的應用前景問題時,他未能給出一個清晰答案,甚至沒能很具體地描述一個場景,只是表示“未來會很有趣,絕不會無聊”。

從技術迭代與落地場景來看,短期之內,人形機器人還很難成為特斯拉的第二增長曲線。但不可否認的是,手握龐大資源的馬斯克和特斯拉,還是有能力再次顛覆一個行業,帶著“跨界者”的獨特思維與技術,改變它原有的、緩慢的線性增長軌跡。【責任編輯/賈琪】

來源:36氪

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。

創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

熱門文章

精彩評論

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。