【兩會】全國政協委員魏世忠:建議將嚴重的網絡暴力納入公訴案件

每經 2022年03月07日 07:35

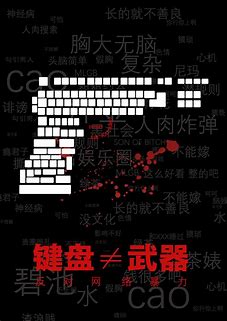

如何遏制網絡暴力,再次成為參加今年全國兩會的多位全國人大代表、全國政協委員關注的重點議題。

據正觀新聞視頻,全國政協委員、河南科技大學副校長魏世忠表示,針對網絡暴力,國家出臺了多部司法解釋和治理規定進行制約和懲處,鑒于網絡的隱蔽性,在具體實踐中存在違法成本低,執法和維權難度較大的問題。建議通過完善法律制度強化互聯網平臺責任,將嚴重危害社會的網絡暴力行為納入公訴案件范圍,以有效遏制網絡暴力這一不良現象。

另據北京青年報,繼2021年全國兩會后,全國人大代表、TCL創始人李東生今年再次建議,完善網絡暴力的相關司法解釋,針對打擊網絡暴力進行專門立法。全國人大代表、江蘇省建湖縣天和生態農業專業合作社理事長魯曼,與李東生不謀而合,也提出反網暴專項立法的建議。此外,全國人大代表、“寶貝回家”尋子網創始人張寶艷也呼吁,針對網暴出臺更完善的法律法規。

法律是治國之重器,良法是善治之前提。遏制網絡暴力,凈化網絡生態,強化立法、織密法網的重要性不言而喻。也正因此,近年來的歷次全國兩會,都有不少代表委員建議盡快完善法律法規,全面、精準、有力地遏制網絡暴力。

從現實看,盡管已開展了多輪網絡“清朗”系列專項行動,但網絡暴力依舊兇猛,“按鍵傷人”的現象時有發生。從杭州取快遞女子被造謠出軌案,到網紅“羅小貓貓子”直播中喝農藥自殺悲劇,再到近期的尋親男孩劉學州事件,網絡暴力一次次露出猙獰的面孔,讓人防不勝防。

這些備受關注的個案一再提醒我們,防范治理網絡暴力需全社會提高共識,更需法律“亮劍”。當前,我國沒有專門針對網絡暴力的專項法律,針對網絡暴力的規定散見于《民法典》《刑法》《治安管理處罰法》《網絡安全法》及相關司法解釋中。在專家看來,這些規定比較零散,不成系統,法條之間又缺乏協調配合,難以應對十分復雜且日益嚴重的網絡暴力。

以目前刑法中的侮辱罪、誹謗罪為例,一方面,最高三年有期徒刑的量刑,對網絡暴力犯罪的震懾作用有限;另一方面,“告訴才處理”的規定,客觀上降低了違法成本、提高了維權成本,難以滿足社會對公平正義的期待。從司法實踐看,網絡誹謗、侮辱行為的入罪門檻較高,對施暴者的懲治力度偏軟。

這種情況下,以專項立法遏制網絡暴力,既是現實需要,也是民意呼聲。制定統一的反網絡暴力法,就預防和懲處網絡暴力等一系列問題作出具體化、明確化的規定,不僅可以進一步明確網絡暴力違法行為的民事責任、行政責任、刑事責任,提高法律法規的適用性、銜接性和實操性,還有助于提高全社會反網絡暴力的法律意識和維權觀念,推動“網絡不是法外之地”深入人心。

相較于事后救濟,反網絡暴力專項立法應在事先預防、事中干預上下足“繡花功夫”。比如,從約束、規制網絡平臺入手,進一步明確、壓實平臺的審核、監管責任,全面、嚴格落實網絡實名制,讓“鍵盤俠”不再肆無忌憚、恣意生長。在落實網絡平臺主體責任問題上,李東生代表建立惡意話題“熔斷”機制的建議,既有一定的創意性,又有很強的實操性。如果在一些網暴事件發酵過程中,網絡平臺能采取更及時、更果斷的話題管制措施,悲劇就有避免的可能性。

據《中國互聯網絡發展狀況統計報告》發布的數據顯示,截至2021年12月,我國網民規模達10.32億,人均每周上網28.5小時。這么龐大的群體,即使少數網民“打個噴嚏”,都可能引發一場“暴風驟雨”。所以,針對少數網民的惡言惡語進行專項立法,顯得非常必要和迫切。【責任編輯/古飛燕】

來源:每日經濟新聞

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。

創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

熱門文章

精彩評論

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。