共話AI未來 | 探討機器學習發展現狀及人工智能未來趨勢

出品 | 搜狐科技

作者 | 梁昌均

過去十年里,人工智能伴隨著深度學習的崛起迎來了生機勃勃的黃金發展浪潮,但在興奮、狂熱過后,行業也趨于冷靜。Gartner不久前發布的《2022年人工智能技術成熟度曲線》報告顯示,深度學習目前仍處于泡沫破裂低谷期。

任何一項技術的發展都不會是一帆風順。自1956年人工智能的概念被首次提出,人類數次因它的突破而激動,也因它的低潮而失望。而自20世紀90年代進入第三波浪潮后,人工智能總是驚喜不斷。

從1997年深藍計算機打敗象棋世界冠軍,到2016年AlphaGo戰勝圍棋世界冠軍,再到AlphaFold破解了出現50年之久的蛋白質分子折疊結構問題;從語音識別、圖像翻譯,再到自動駕駛,以及最近引發爭議的AI繪畫等,人工智能屢次刷新著人類對它的認知。

人類距離想要制造出一臺會思考的機器的夢想,似乎越來越近。但與此同時,人工智能、機器學習和深度學習本身的缺陷越發受到關注,有關技術倫理和社會治理問題也越發突出。不少觀點認為,深度學習已走進死胡同,人工智能陷入瓶頸期。

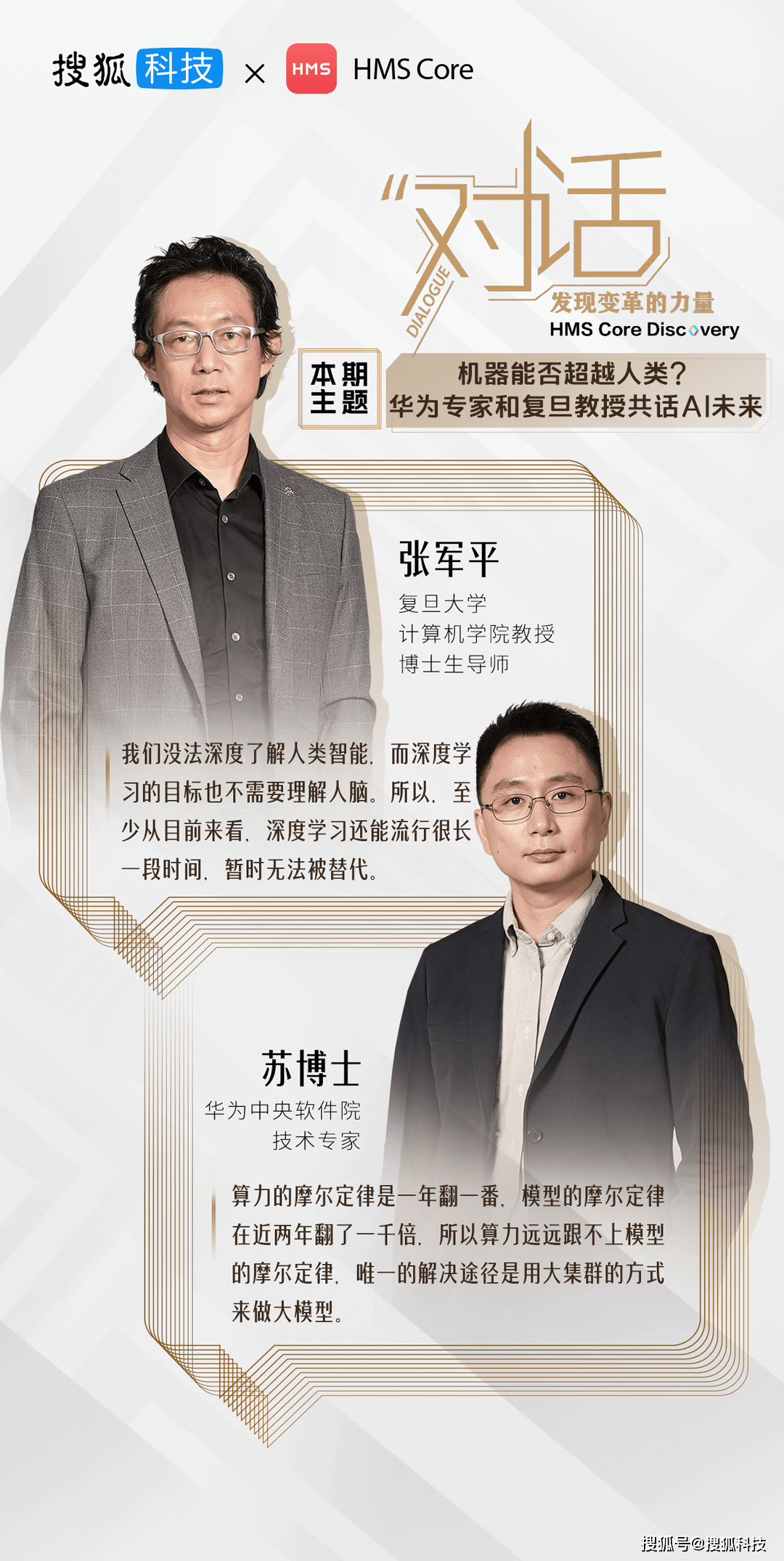

作為推動人工智能發展的關鍵技術,機器學習和深度學習面臨什么挑戰?未來將如何演進?人工智能又是否能無邊界擴張?搜狐科技《對話》欄目邀請到復旦大學計算機科學技術學院教授、博士生導師張軍平,以及華為中央軟件院技術專家蘇博士對此進行了探討。

張軍平表示,深度學習目前被普遍用來做預測,但這在人工智能里只占據很小的部分,兩者之間的差異導致外界對人工智能或深度學習有所失望。他認為,深度學習仍可以維持很長一段時間,目前還沒有看到新的算法能夠替代它。

蘇博士認為,深度學習現在已逐步走出低谷期,背后的核心是數據和算力驅動,而算力將會是未來的發展瓶頸。他提到,深度學習也在學習吸收其他算法的特點,從而能夠推動自身持續發展。

對于人工智能的邊界問題,張軍平認為,人工智能的同化效應越來越明顯,而深度學習引發了端到端的革命,但也存在不可解釋性、數據隱私等風險。蘇博士提到,人工智能遠沒有達到克隆人技術對社會倫理的沖擊程度,應鼓勵它的發展,但需加強對個人數據的保護。

兩位嘉賓均認為,人工智能在某些方面已超越人類,但未來想要全面超越人類智能,存在很大難度,人機關系最可能的形式則是人機協同。

以下為訪談實錄:

一、機器學習發展現狀

搜狐科技:近日一幅名為《太空歌劇院》的AI畫作獲得了數字藝術類別的冠軍,這引發了爭議,如何看待AI繪畫獲獎?

蘇博士:這個比賽是藝術性的比賽,藝術方面還是應該獎勵人的創造力、天賦、努力等。AI作畫雖然可能會比較有意思,但本身是計算機的事情,它去參加計算機比賽可能比較合適。此外,AI本身有很大的概率會生成跟以前某位畫家相似度比較高的圖像或圖片,這時候可能會有版權的問題。

搜狐科技:除AI繪畫,還有AI生成小說、音樂等,作為一名音樂愛好者,是否愿意嘗試用AI來寫詞?AI自動生成背后用到的是什么技術?

張軍平:AI生成是一種生成式的模型,這個模型是在2022年誕生,叫穩定擴散模型。現在AI繪畫是用高斯模型來做,它首先是拿一幅畫,然后加噪聲進去,讓畫變模糊,如此一步一步最后就變成一張圖片,人工智能則是用神經網絡反過來學,學好以后就可以生成。隨著算力的提升,它可以做得比原來更精細、更好。對大部分的音樂作曲來說,如果不是特別追求藝術性,那可以用AI來做。寫詞最重要的是要形成共鳴,人工智能還無法很好抓住。

搜狐科技:AI生成算是比較新的應用,類似語音識別、圖像識別等都比較常見。從機器學習的角度來看,這些領域有哪些提升的空間?

蘇博士:在語音識別方面,同樣是講一句話,可能是負面,也可能是正面,以前很難識別出來。現在的AI技術則可以把語調的情感等融合進來,使語音合成加入很多情感信息,使得人跟機器的溝通更加流暢。圖像這塊最多的是圖像分類,OpenAI的CLIP模型能夠做很多開放域的檢測,通過把文本信息引入到圖像識別領域,帶來非常大的突破,特別在視頻監控領域。在這些領域,隨著算法不停擴展,AI能力越來越強,有一些基本上超過了人的水平。

搜狐科技:Gartner報告顯示深度學習目前處在泡沫破裂低谷期,預計它什么時候能夠走出低谷期?

張軍平:現在都在打著人工智能這塊牌子拿深度學習做預測,但預測在整個人工智能里可能只占了很小一塊。所以從外界來看,深度學習和人工智能之間就會產生差異或差距,導致大家對人工智能或對深度學習會有一點點失望。人工智能現在是第三次高潮,它有可能會因為這個差異掉到低谷去,一旦掉進去,可能要走得長一點。

蘇博士:深度學習在三四年前可能是低谷期,現在已經逐步走出來了,像谷歌提出的Transformer架構,給文本領域帶來革命,包括搜索也用了深度學習。它什么時候會面臨瓶頸呢?核心在于算力,因為現在的AI很多都是靠數據跟算力驅動的。如果有更多的數據、更大的算力,加上模型規模的擴大,效果還是能夠持續提升。

搜狐科技:機器學習和深度學習存在著天然缺陷,比如說黑箱、不可信、脆弱性等,這些缺陷對于AI的發展是致命的嗎?如何解決?

張軍平:我覺得它不是致命的,而是有幫助的東西。深度學習把預測能力做到非常強的時候,卻缺少有效的辦法找到非常清楚的解釋性,但這恰恰又是人工智能必須要做得到的。怎么平衡這兩個方面?我覺得未來做人工智能可能需要把對預測能力的目標稍微放松一些,不要追求極致。

蘇博士:從產業的角度來看,一般不會直接應用深度學習算法的結果,而是會有后處理,也就是過濾匹配的機制。比如AI生成文本,一旦生成不合規用語,可以把它過濾掉,重新再生成。從應用角度來說,整個端到端流程里不僅是AI,背后會有很多其他工具來輔助AI。

二、大模型發展趨勢和挑戰

搜狐科技:近年來火熱的大模型被視為邁向通用人工智能最有潛力的方向,如何看待大模型競賽?

張軍平:大模型比較燒錢,這是大模型的通病。另外大模型和人的智能還有區別,人一天消耗的能量很小,但大模型很費電。有企業花5萬美元只在某一個數據上提高了3‰的性能,成本上也非常不合算。

蘇博士:產業界比較看好大模型方向,但只有大企業、大機構才能承擔算力的成本,國外主要就是谷歌、OpenAI、DeepMind、微軟這些互聯網巨頭。華為有自己的MindSpore框架,為大模型做了很多基礎設施,也跟很多高校合作,推出將近有20個大模型。未來大模型要走得更遠,肯定得有科研界高效的介入。產業界更多還是看落地,而高校會做很多創新。

搜狐科技:大模型需要大數據,這離不開底層算力和芯片的支撐。在后摩爾定律時代,應該如何去應對這樣的挑戰?

張軍平:人工智能里除大模型外,還有小而精的蒸餾學習。比如自動駕駛,不可能把一個超大的模型部署到汽車上面,可能就是需要比較小的芯片。在深度學習興起以前,有一個叫Adaboost的算法,也就是弱分類器,通過上千個弱分類器的集成其實也能得到很好的性能。

蘇博士:大模型在應用領域現在可能還存在困難,算力本身還跟不上。除了大模型,還可以通過剪枝、蒸餾、量化等一系列技術把大模型做小,把小模型做得更小,做得更高效;還可以結合特定的領域,專門去做一個模型,從而有針對性的優化。

算力的摩爾定律是一年翻一番,模型的摩爾定律在最近兩年翻了一千倍,所以算力遠遠跟不上模型的摩爾定律,唯一的解決途徑是用大集群的方式來做大模型。這需要很多底層軟件,包括芯片到整個底層技術軟件的開發。比如華為的MindSpore,就是專門針對這樣的場景,可以很快把需要大算力的模型在大集群上面跑起來。所以在方向上,一個是從算法層面需要把模型做得更高效、更小,另一個就是從系統軟件層面,拋開AI的底層,去把計算做得更高效,支撐深度學習超大算力的需求。

搜狐科技:Transformer是機器學習和大模型目前的主流基礎架構,它會是終極框架嗎?業界在做哪些探索?

蘇博士:Transformer肯定不會是終極框架,它本身學習效率比較低,參數效率和計算效率也不是特別高,本身也有很多稀疏性。現在學術界有在研究類腦計算,做脈沖神經網絡,就是模擬人腦的脈沖信號,用稀疏的特性來設計一些新的算法。但未來具體有什么新的算法能替代Transformer架構,目前還沒有看到,很長一段時間還是會基于Transformer架構,到某一天可能量變積累到質變,出現新的架構。

三、深度學習和人工智能未來趨勢

搜狐科技:流行學習、稀疏學習、深度學習等先后成為機器學習熱點,深度學習還能維持多久?會不會有新的算法取代它?

張軍平:如果只談預測,目前可能很難有其他方法能夠抗衡深度學習。比如前面說的類腦,包括脈沖神經網絡,都還處在探索階段。我們也沒有辦法去深度了解人類的智能,但深度學習恰好不需要去理解人的大腦,所以至少從目前來看,深度學習還可以維持很長一段時間。如果只是關心預測,或者產業落地,深度學習暫時還無法被替代。

蘇博士:深度學習本身也是從非常多的算法發展過來的,包括高維稀疏、隨機梯度下降等能力就是結合很多傳統機器學算法融入而來,現在也在吸收稀疏學習、流行學習等算法的一些特點。真正出現替換深度學習的算法,現在還沒看見,但深度學習可以吸收其他算法的特點,也能夠持續發展。

搜狐可以:人工智能目前已經在不少領域開花結果,似乎萬物都可AI,是否應該給AI設置一個界限?

張軍平:人工智能近年來有非常大的突破,我把它總結為同化效應。以前可能有行業的差異,但深度學習出來以后,有了端到端的概念,出現端到端的革命,即就是萬物都可AI。但它到底行不行,也有很多人質疑,比如醫療強調可解釋性,醫生開藥會告訴病人原因,但深度學習只能開藥,不會告訴病人為什么,導致很多醫生不敢用這些技術。

蘇博士:AI本身是一個技術,技術可能還是要鼓勵,不要給它設置條條框框。技術領域的邊界,最有名的就是克隆人,因為克隆人本身會對整個社會底層的倫理道德產生沖擊。但AI其實遠遠沒有達到這個程度,還不會造成很大的沖擊。

搜狐科技:人工智能在帶來便利和效率的同時,相關的技術倫理和社會倫理的風險也愈發突出,如何來規避和解決這些風險?

張軍平:我覺得有兩個風險需要考慮,第一是數據本身,它會泄露隱私;另外在大模型訓練的時候,也有很多數據可能會被泄露。有些公司為了效益,可能收集的是用戶完整數據的一部分,但可以通過A公司、B公司、C公司拼出來,如何去預防這樣的風險也是問題。

蘇博士:最重要的是要加強對個人數據的保護,比較理想的方式是匿名化,但它可能跟現在很多法律法規有沖突,所以數據保護就顯得非常重要,也需要權威機構出臺法律來保護數據。此外,數據本身有很多偏見,比如存在歧視,這可以通過模型本身引入新鮮的知識,把偏見給克服掉,但最關鍵的還是數據保護,加強應用的監管。

搜狐科技:看向未來,機器什么時候能夠超越人的智能,人類和AI又應該是怎樣的一個關系?

張軍平:人工智能就是機器,它可能會在某一些方面超越人類,但要超越人的整體智能還有難度。在人自己都沒辦法把自己了解清楚之前,怎么能夠使做出來的機器超越人的智能呢?人和機器的關系,我覺得過度地相信機器不行,過度相信人也不行,目前最可能的方式是人機協同,也就是混合增強智能。

蘇博士:現在人工智能在特定領域可能會比人好,但要在各個方面超越人的智能,目前來看比較困難,我個人覺得也沒有這個必要。可以把AI當作一個工具,來輔助我們的工作和科研,來提高生產效率,通過AI來替代一些枯燥乏味的工作,把人類解放出來,去做更加有創造力的事情。

來源:IT時代網

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。

創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

熱門文章

精彩評論

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。