全員降薪、交付擱置,威馬汽車“馬兒”跑不動了?

圖片來源@視覺中國

文 | 電動公會,作者 | 東關大先生

狂奔多年的威馬,開始進入水逆期。

前段時間,威馬汽車創始人因12億年薪事件鬧得沸沸揚揚,隨后被辟謠,實際薪酬為兩百萬元左右。然而,一波未平一波又起,最近威馬汽車又傳出降薪的消息,雖然官方并沒有公開聲明,但最近關于威馬裁員降薪的新聞已鋪天蓋地。

10月20日,有威馬內部員工向媒體爆料,公司的財務狀況相當嚴重,高管主動降薪50%,基層員工工資7折發放。

7天后,全員降薪的消息再次得到驗證。10月27日,據威馬汽車內部人士透露,威馬大規模降薪方案開始逐步落地,此前只是有一些部門受到了影響,但在本周,威馬汽車的人力資源部門會逐個部門口頭傳達減薪方案。

兩名以上的消息人士透露,威馬汽車計劃采用的調薪方式包括:把每個月8日的發薪日推遲至25日,月薪資減少至少30%,停止發放每年的13和14薪,員工也不再有購車補貼。

全員降薪的消息傳出后,輿論一邊倒的壓向威馬,雖然還未被實錘,但這家車企的財務問題顯然已經相當嚴重了……更危險的是,威馬首款純電轎車M7的交付也被擱置。一直被認為已經掉隊的威馬,這次真要徹底掉隊了嗎?

馬兒跑不動了?

造車新勢力比拼的兩大核心,圍繞著“誰能拿出過硬的產品”和“誰能融到更多的錢”展開。

先來看產品。

在造車新勢力中,威馬算是最特立獨行的一個,它不比誰快,而是像打仗一樣,比的是穩、準、狠。要說造車新勢力中最具汽車產業屬性的,可能就是威馬。

從管理層來說,威馬的管理層擁有豐富的整車制造、供應鏈管理、體系建立的經驗。其創始人沈暉及高管團隊曾在全球多家跨國整車企業及零部件企業擔任核心高管,橫跨汽車制造、戰略規劃、產品運營。

沈暉在任職吉利控股集團董事期間曾帶領團隊完成了吉利對沃爾沃的并購,在博格華納的工作經歷也為威馬與博格華納在電機上的戰略合作創造了基礎,他的帶領讓整個團隊在實體制造和大公司運營上都有著充沛的經驗。

這也成為威馬從開始就堅持自建工廠的決策關鍵,源于重資產前置戰略,威馬汽車業已打造溫州和黃岡兩大智能制造基地,滿產產能預計可達25萬輛/年。

這兩大制造基地以智能化、自動化、質量保證體系為核心,可以通過最佳的自動化+人工組合,確保生產效率最大化。相比蔚來由江淮代工,小鵬的自產+代工并存的模式,威馬從開始就選擇自建工廠,最大程度的保證了產品可靠性。

回到產品上,威馬的目標很明確,堅持正向研發,要成為智能電動汽車普及者。從品牌建立至今,威馬已走過了7個年頭,基本完成一年一款車型上市的初衷。隨著EX5、EX6、W6及E.5等車型的陸續上市,威馬汽車已經成為聚焦主流市場的造車新勢力,其產品實現了對SUV及轎車兩大主流品類的覆蓋。

根據規劃,威馬旗艦車型M7也將于今年下半年推出市場。同時,將在2023年推出基于Caesar平臺的全新SUV、轎車及MPV車型。屆時,將實現對全品類車型及由A級到B級產品的全面覆蓋。

從造車理念到產品規劃,一切看似都走上了正確軌道,但現實情況卻并不理想,市場表現是判斷一家車企是否有前景的重要依據。

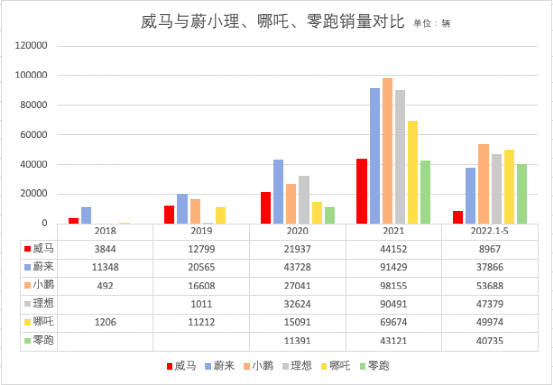

數據顯示,截至2021年底,威馬汽車累計交付8.3萬輛。2021年全年累計交付4.4萬輛,同比增長96.3%。也就是說,去年每個月威馬平均交付3600輛車左右。

如果說之前的數據還勉強說的過去,那今年真的是沒眼看了,進入2022年,威馬官方就沒有再公布任何銷量數據。

我們通過第三方信息查詢,剛過去的九月,威馬共計交付3003輛,還不及友商的零頭,前三季度累計銷量也只有2.8萬輛,平均來看單季度銷量還未過萬。所以接下來的四季度,即便是超長發揮,最好成績最多也就是和去年持平。

威馬把銷量不佳歸咎于大環境不友好,認為動力電池原材料上漲、缺芯、疫情等是影響新能源汽車銷量的重要因素。但實際上,威馬近年來頻發的產品質量問題和產品力不足才是核心原因。

主銷車型EX5自燃事故頻發,讓威馬的品牌形象一再受損。今年4月,海南海口市一輛威馬 EX5 ,在車主離開后3分鐘左右,突然冒煙起火,這已經是威馬第11次“自燃”了。自燃事件頻繁發生,有人調侃道,威馬成了“危馬”。

而曾經被威馬寄予希望的W6.也是主打智能化,宣傳稱能實現L4級別無人駕駛,依舊沒能吸引消費者買單,2021 全年銷量僅不到8000臺。

如今威馬的老車型慢慢跟不上時代,新車型能否抗打還是未知數,馬兒跑得越來越慢了。

虧損上市成最終選擇

說完產品,再來看融資。

威馬的融資能力,在眾多造車新勢力中,如果以上市前的融資額計算,威馬汽車算是名列前茅的。

公開資料顯示,2017年2月至2020年9月期間,威馬總共進行8輪境內股權融資,于2021年10月至2022年3月期間公司又引入了D輪融資,融資額5.96億美元。從A輪融資開始到D輪結束,威馬汽車共計融資大約315億元,計算公司估值達到470億元。

根據威馬財報,威馬投資者中包括雅居樂集團、百度、成為資本、廣發證券旗下的廣州南沙區信德厚威創業投資基金合伙企業(有限合伙)、中國煙草控制的紅正均方、騰訊控股、信德集團、電訊盈科、山東高速金融、中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司、梁安琪控制的Lucky Palace Investments Limited、李嘉誠基金會旗下的Goldrank Limited等明星股東以及個人股東云集。

不僅獲得了大型互聯網巨頭、各大上市公司、私募股權投資以及國資入股,威馬還吸引了香港富豪們加持。

相比較之下,上市之前小鵬汽車的累計融資額為188億元,理想汽車約為120億元,蔚來在上市前的融資額則僅在150億元左右。三家頭部造車新勢力的大部分融資基本都發生在IPO之后。和威馬汽車處于同一價格區間的零跑汽車,披露的融資額約為120億元,哪吒汽車約為180億元。

威馬汽車融資能力很強,但同時燒錢能力也非常突出,尤其是采用重資產的模式——自建工廠。威馬方面稱,之所以采用重資產模式建設工廠,是希望將投入前置,后期提升汽車銷量后可以攤薄這一項成本。

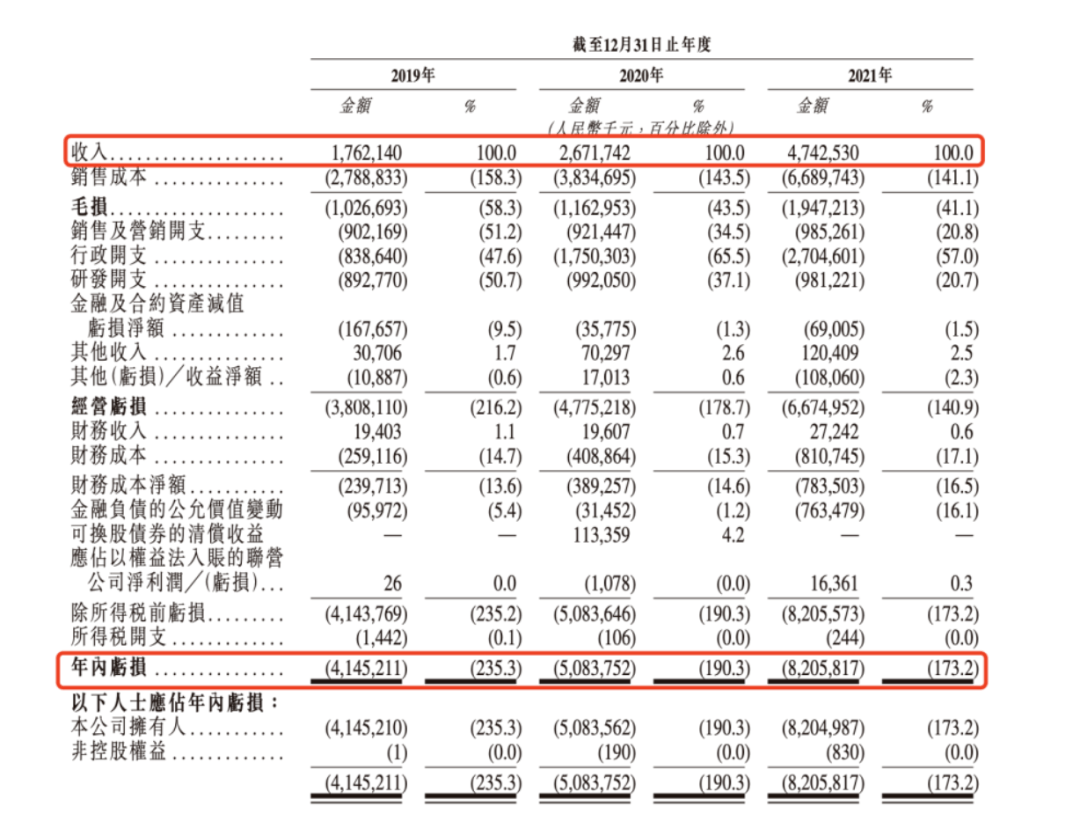

從現金流來看,威馬的確是比較缺錢的。自2019年以來,威馬虧損分別是40.44億元、42.25億元以及53.63億元,三年累計虧損136.32億元。目前威馬手里的現金流只有41.56億元,和蔚小理這種動輒四五百億的現金儲備相比,實在少得可憐。

在這種情況下,IPO將成為威馬的救命稻草。

搶灘新能源汽車,是一場唯快不破的戰爭。無論是崛起的新勢力抑或跨界造車的科技公司,個個策馬狂奔,欲問鼎這萬億級市場。

與威馬起步時間相差無幾的“蔚小理”都已經在港、美兩地上市,蔚來甚至已經完成了在新加坡的第三次上市,而曾名列“四小龍”梯隊的威馬卻一直在 IPO 門外徘徊。

在小鵬、理想赴美上市的 2020 年,威馬也曾籌備科創板上市,立志成為“科創板汽車第一股”,但最終止步于遞交上市材料的階段。也是從那時候起,業內開始出現一些關于威馬“掉隊”的聲音。

為此,威馬汽車還專門在北京舉辦了一場媒體溝通會,創始人沈暉正面回應了"掉隊"話題:“新能源汽車是一個長期的賽道,打個比喻,就像是踢足球,現在上半場頭15分鐘都沒有打完,誰勝誰負還不知道。”

今年6月1日,港交所披露新一批IPO申請名單,威馬汽車赫然在列,海通國際、招銀國際及中銀國際為其保薦人。這意味著,威馬汽車開始向港交所發起沖擊。

對于當前的威馬來說,上市融資是迫在眉睫的頭等大事,上市后也將會是一個全新的開始,而對于新能源汽車市場來說,這是新勢力群雄逐鹿第一階段沖鋒號的終鳴。

不過,中國新能源汽車市場競爭激烈,且電動汽車需求可能具周期性而波動。威馬汽車在其招股書中也坦言很難評估公司業務及未來前景,強調技術開發及投入未必會產生預期成果。同時公司的運營需要大量資金,如果不能按可接受條款獲得充足融資,則可能對經營業績產生重大不利影響。

中國造車新勢力迎來了發展的分水嶺,新的格局需要在大洗牌中逐漸形成,造車新勢力上半場量產之爭基本塵埃落定,但競爭遠未到終結的時候,提升車輛品質仍是造車新勢力必須面對的一場持久戰。

而造車之外,新勢力們正在向資本戰場蔓延,下半場的資本之爭剛剛開啟,威馬到底能不能笑到最后,一切都是未知。(本文首發鈦媒體APP)

來源:鈦媒體APP

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。

創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

熱門文章

精彩評論

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。