想做中國版達芬奇不容易,國產手術機器人“零收入”赴港IPO

醫療器械賽道再起波瀾,一位“機器人”走上IPO之路。

近日,上海微創醫療機器人股份有限公司通過港交所上市聆訊,即將登陸港股市場,摩根大通和中金公司為其聯席保薦人,預計此輪IPO募資規模在7億至10億美元區間。

目前,微創醫療機器人擁有國內唯一獲批的腔鏡機器人,被視為國內該領域的頂級玩家之一。在其身后,站著高瓴資本、CPE源峰、遠翼等多家明星投資機構,公司估值高達225億元。

但與眾多明星資本加持形成強烈反差的是,這家醫療科技企業至今無一產品上市銷售,沒能獲得一分錢的營業收入,過去兩年多虧損逾5億元。商業化,是微創醫療機器人面前的一道坎。

對標“達芬奇”,背靠潛力市場

微創醫療機器人,是醫療器械企業微創醫療旗下的一家子公司,其母公司已在港股上市,市值超過700億港元。早在2014年,微創醫療通過內部孵化項目,開始著手研發醫療機器人。

微創醫療被戲稱為“產生很多上市公司的上市公司”,針對旗下業務,多次采用拆分上市的打法。此次機器人業務赴港IPO,是繼2019年心脈醫療登陸科創板、2021年2月心通醫療登陸港股后,微創醫療旗下又一核心項目被拆分上市。

業內人士認為,緩解研發資金壓力是微創醫療機器人拆分上市的原因之一。其次,拆分上市可以讓優質資產直接獲得融資,以更靈活的資本操作實現精準回血。

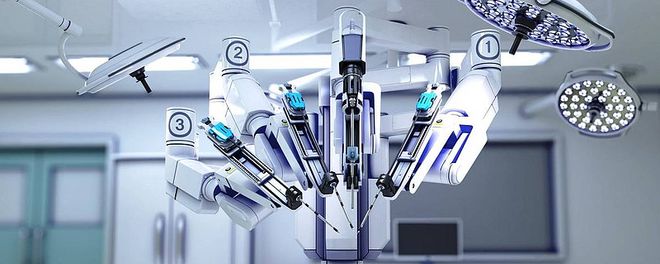

公開資料顯示,微創醫療機器人產品覆蓋腔鏡、骨科、泛血管、經自然腔道、經皮穿刺五大領域,擁有三款核心產品——“圖邁”腔鏡、“蜻蜓眼”三維電子腹腔內窺鏡以及鴻鵠骨科手術機器人,均已進入國家藥監局創新醫療器械綠色通道。

其中,圖邁對標達芬奇,是目前國內唯一獲批的腔鏡機器人。微創醫療機器人甚至挖來達芬奇大中華區高管劉雨,任職其首席商務官。

在臨床成果上,圖邁曾于2019年11月完成首次前列腺根治術(RALRP),以及在2020年12月完成首例機器人輔助腎部分切除術,兩臺手術均是國產腔鏡手術機器人的首次成功嘗試。

盡管圖邁代表國產腔鏡手術機器人的最高水平,但與達芬奇手術機器人存在明顯差距。當前,圖邁僅能用于泌尿外科手術,臨床數據有待積累,切入到實際手術環節尚需時間,而達芬奇早已將應用范圍拓展至婦科、胸科、心血管外科及普外科等。除了圖邁以外,蜻蜓眼和鴻鵠尚未完成臨床實驗。

2020年9月,微創醫療機器人著手準備上市,完成總額30億元融資。其中,包括對微創醫療機器人15億元的直接增資以及微創醫療的15億元人民幣股權轉讓,引入高瓴資本、CPE、貝霖資本、遠翼投資等多家知名風投機構。高瓴資本持股8.05%,是最大的機構投資者。

在人類外科手術史上,20世紀80年代首次出現機器人參與手術的記錄,1985年世界上第一例機器人輔助手術在美國發生。相比著美國等成熟市場,國內手術機器人有待進一步開發。

根據弗若斯特沙利文的數據,2020年美國手術機器人的市場規模是46億美元,占全球市場的55.1%;歐盟僅次于美國市場,占全球市場的21.4%;而中國2020年手術機器人的市場規模只有4.25億美元,僅占5.1%。

微創醫療機器人專注的腔鏡手術機器人,是手術機器人中最大的細分市場,2020年全球市場規模達52.55億美元,占手術機器人市場的63.15%。骨科手術機器人排在第二位,占比16.75%。不過,這兩類機器人在國內的滲透率均不足1%,我國的手術機器人市場還處在早期階段。

歐美市場已經證明,腔鏡手術機器人應用場景廣泛,在微創傷技術和治療康復上具備優勢。因此,國內手術機器人被視為一條增長潛力較大的賽道,這也是微創醫療機器人被投資機構看好的重要因素。

營收為零,商業化無期

直覺外科公司(Intuitive Surgical,Inc.)旗下的達芬奇手術機器人,有著醫療界的“上帝之手”之稱。作為全世界應用最廣泛的手術機器人,達芬奇近乎壟斷整個腔鏡手術機器人國際市場。

2000年,直覺外科公司在納斯達克上市,21年時間里,股價累計上漲超過百倍,年收入超過40億美元。高速上漲的股價背后,該公司一臺手術機器人的售價高達人民幣2000萬元,毛利率長期穩定在70%。

不過,微創醫療機器人想成為中國版的“達芬奇”并不容易。隨著IPO招股書發布,微創醫療機器人的經營情況也浮出水面。

招股書顯示,2019年、2020年和2021年第一季度,微創醫療機器人的凈損失分別達到6980.1萬元、2.09億元和1.15億元。虧損的主因是研發費用高企,同期研發生產成本分別為6188.1萬元、1.35億元和9006.7萬元,研發占比高達80%。

營銷費用也是一筆不小的開支。根據招股書顯示,微創醫療機器人在逐漸提升銷售投入,從2019年的零成本提升到2021年一季度的409.5萬元。微創醫療機器人對此表示,公司在2020年開始擴充營銷團隊。當前,很多醫院與客戶對手術機器人的認知欠缺,營銷團隊不可缺少。

由于微創醫療機器人仍處早期發展階段,虧損狀態預計將持續。該公司甚至在招股書的風險提示里寫道:“自成立以來已產生重大凈虧損,并預計將于可見的將來繼續產生經營虧損,且可能永遠無法盈利。”

實際上,眾多高科技公司在初創階段都會因為研發投入大,而長時間處于虧損狀態,僅靠著融資“輸血”。相較之下,一個更為尷尬的現實是,成立6年的微創醫療手術機器人,甚至連營業收入都沒有。

招股書顯示,雖作為業內最頂尖的國產公司,微創醫療機器人還沒有一款產品成功商業化,所有產品均處于開發實驗階段,尚未上市銷售。營收為零,毛利率、費用率等指標更是無從談起。在招股書上,該公司也并未明確其商業化進度和時間表。

值得注意的是,即使是表現出色的達芬奇手術機器人,也在被獲批6年后才進入快速發展期。這意味著,無論是成本控制還是產品效用,微創醫療機器人需要做好長期的平衡。依靠資本加持,截至2021年第一季度末,該公司的現金及現金等價物12.57億元,沒有借款等有息負債,財務安全性暫且良好。

政策扶持,但“妙手”難回春

手術機器人已經引起國家政策的重視。近幾年,國家陸續出臺多項政策促進手術機器人行業的發展,《中國制造2025》《機器人產業發展規劃(2016-2020年)》《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃(2018-2020)》等文件,從整體規劃上鼓勵手術機器人的發展創新。

2019年8月,國家藥監局還發布關于深化醫療器械注冊制度改革的通知,推動醫療器械創新發展。科學技術部則啟動國家“863計劃”,為相關底層技術的研究提供資金。

國內對大型設備的購置政策也逐步放寬,以上海為例,醫保管理部門宣布將“達芬奇手術機器人”等28個醫療發展新技術、新項目納入國家醫保支付業務范疇,同樣促進手術機器人的加速發展。

根據《2020-2024年中國骨科手術機器人行業市場供需現狀及發展趨勢預測報告》,在政策利好和市場需求的推動下,中國手術機器人行業市場規模在未來五年里,年復合增長率將達到29.8%。

中國手術機器人前景光明,國產醫療器械企業也紛紛涌入這一賽道,主要玩家包括微創醫療機器人、威高手術機器人、康多機器人和天智航等。由于技術高端且復雜,國內企業數量仍不多。

對于火速IPO的微創醫療機器人來說,站在巨人的身后,存在諸多的不確定性。

身為行業巨頭,達芬奇的優勢仍在擴大,其手術機器人在全球范圍輔助手術數量由2009年的20.5萬例增長至2020年的124.3萬例,年均復合增長率達到17.8%。市場份額持續增長。

在中國,達芬奇同樣壟斷手術臺長達15年。國際商業機構Frost&Sullivan的數據顯示,從2006年進入我國市場以來,達芬奇長期占據絕對主導地位,2019年在我國完成近4萬例手術。

手術機器人作為復雜的醫療器械,一名醫生從開始接觸到熟練操作手術機器人需要較長的時間。在適應一種手術機器人后,醫院替換用其他機器人的時間成本和難度較大,這對于微創醫療機器人等企業來說并非一個好消息。

實際上,在搶灘資本市場上,微創醫療機器人已經慢了一步。

2020年7月,天智航登陸科創板,成為國產手術機器人第一股。相比于主打腔鏡的微創醫療機器人,天智航的主營業務為骨科手術導航定位機器人,技術研發門檻相對更低。手術機器人的商業化之路艱難,天智航也不例外——2020年財報顯示,公司營業收入1.4億元,凈虧損超過5400萬元。

微創醫療機器人估值為天智航市值的兩倍多,即將赴港上市的消息對行業而言是一個提振的信號,被資本寄予厚望。在外資競品強大、核心業務尚未商業化的背景下,微創醫療機器人能否突圍,值得長期關注。【責任編輯/李小可】

來源:信號工廠

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。

創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

TA的最新文章

熱門文章

精彩評論

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。